Главная

География и природные условия

Ландшафты

Рельеф

Минеральные ресурсы (+ –)

Климатические ресурсы

Водные ресурсы (+ –)

Земельные ресурсы

Почвенные ресурсы

Лесные ресурсы

Флора (+ –)

Фауна (+ –)

Рекреационно-экологические ресурсы

Особо охраняемые природные территории (+ –)

Антропогенные загрязнения окружающей среды (+ –)

Охрана природы и рациональное природопользование

Топонимика Вологодской области

Альбомы (+ –)

Участники экологического лагеря. Экология долины реки Мологи

Введение. Молога – одна из крупных рек Вологодчины. Она берет начало за пределами нашей области. До сооружения Рыбинского водохранилища Молога имела длину 583 километра, а сейчас – 450 километров. Современное ее состояние – результат необдуманных действий человека: ее берега загрязнены бытовым мусором, засорены зарослями ивняка и заболочены; с каждым годом увеличивается число оврагов и обрывов. В верхнем течении русло реки почти надвое разделено островами; пропали ценные виды рыб – стерлядь, осетр и другие.

Такое состояние реки не может удовлетворять людей, болеющих душой за сохранение природы родного края, поэтому гимназисты, собрав литературный и фондовый материал, решили ответить на волнующие их вопросы: каково состояние реки? В чем особенности строения ее долины? Какие животные и растения поселяются рядом с рекой?

В чем причина образования островов, обмеления реки, заболачивания русла? Как помочь реке?

Ответы на эти вопросы участники экологического лагеря частично нашли при исследовании срединного участка долины реки Мологи. Результаты наблюдений отражены в данной статье.

Общая характеристика реки Мологи. Молога берет начало за пределами нашей области. Площадь ее бассейна 31 000 км2. Притоки Мологи: правые – Кать, Ижина, Ворожа; левые – Колодня, Кобожа, Чагодоща с Песью и Чагодой. Притоки Мологи протекают по Устюженскому, Чагодощенскому и, частично, Бабаевскому районам. Ширина пойменной террасы Мологи достигает 6 км, поверхность ее изрезана множеством стариц. Водный режим реки отличается весьма высоким весенним половодьем, осенним паводком и низкой летней и зимней меженью.

Характеристика мест исследования. Для изучения нами было выбрано два участка долины реки Мологи в среднем течении. Районы исследования достаточно удалены друг от друга и имеют разные особенности рельефа.

Участок деревни Куреваниха находится в пятистах метрах от слияния рек Кать и Молога. Долина имеет четко выраженные надпойменные террасы. Образование террас и коренного берега происходило в быстро меняющихся условиях. Русловая часть долины продолжает формироваться – накапливает аллювиальные отложения.

Пойма сложена песками (аллювием). Эти породы относят к речным отложениям, по составу они мелкозернистые, по условиям осадконакопления хорошо сортированные. Чередование слоев темного и светлого (чистого) песка свидетельствует о разных условиях их накопления. Светлые пески, не содержащие органики, образовались во время полного и долговременного затопления территории водами реки. Темные пески образовались во время отступления (частичного затопления) водоема. Возможно, темный цвет этих слоев указывает нам на наличие в нем органики. В данное время территория занята затопляемым в осенний и весенний паводок лугом с редкими кустарниками.

Породы террас и коренного берега имеют однородный песчаный состав.

Почвы долины реки Мологи в районе деревни Куреванихи полностью сформировались только на коренном берегу и представлены подзолистой почвой на озерно-аллювиальных отложениях.

В растительном покрове четко прослеживается зависимость от увлажнения и состава почвы. Для надпойменных террас характерна луговая растительность с преобладанием злаковых растений. По кромке первой террасы произрастают ивы – трехтычинковая и старка, осока, два вида таволги и др.

На второй террасе отмечено наличие ольхи и таволги с травянистыми луговыми растениями. Перед склоном коренного берега вторая надпойменная терраса заболочена, поэтому там произрастают такие влаголюбивые и теневыносливые растения, как: вороний глаз, лютик северный, купальница европейская, хвощ лесной и др.

Коренной берег занимает сосняк с примесью березы и можжевельника.

В кустарничковом ярусе распространены брусника, черника, малина. Травянистые растения характерны для светлохвойных лесов. В растительности соснового леса нами отмечается мозаичность в составе травостоя.

При анализе антропогенного загрязнения растительного покрова сорных и не характерных для леса растений не выделено, то же можно сказать и о надпойменных террасах, хотя нами и обнаружена тропинка на кромке коренного берега, по которой в лес могли проникнуть сорные виды растений.

Животный мир. В основной массе нами отмечены растительноядные насекомые: клопы, долгоносики, листоеды; из хищников – божьи коровки, жужелицы, паукообразные, стрекозы.

Птицы относятся к семействам врановых, воробьинообразных и чайковых.

Большое количество насекомых привлекает сюда представителей пресмыкающихся и земноводных. Так, на исследованной территории нами обнаружены ящерицы – живородящие и прыткие, ужи, травяные лягушки.

Следы жизнедеятельности млекопитающих представлены погрызами деревьев бобрами по берегам реки Кать.

Присутствие человека прослеживается с мезолита. В данное время местность активно посещается туристами, рыбаками, собирателями ягод и грибов. Сенокошение на террасах не производится. Как было уже сказано, на кромке коренного берега имеется тропинка, которая используется нерегулярно.

По результатам исследования мы делаем вывод, что для территории характерна благоприятная экологическая обстановка; это связано с ее достаточной удаленностью от населенных мест. Основная антропогенная нагрузка приходится на туристическую поляну, расположенную в излучине реки Кать, неподалеку от ее слияния с Мологой.

Район деревни Слуды. Данная территория находится в 31 км от Устюжны и в двух километрах от деревни Слуды, ниже по течению. Исследования проведены на правом берегу реки, который сильно отличается от первого места исследования. В рельефе можно выделить только русловую часть и коренной берег, террас нет, переходными формами микрорельефа являются оползни и заливаемая кромка русловой части долины (выровненная часть оползня).

В геологическом плане территория имеет однообразное строение. После анализа изученных отложений нам стало ясно, что песчаные слои, судя по слоистости аллювия, образовались за счет аккумуляции осадков древней речной системы.

Почвенный разрез был заложен на коренном берегу: обнаружена подзолистая почва на озерно-аллювиальных отложениях.

Растительность района исследований изучалась по всему профилю. На коренном берегу из древесных растений преобладает сосна с примесью ели, можжевельника, березы, дуба; из кустарников – толокнянка, брусника, черника, волчеягодник и др. Травянистые растения представлены характерными для сосновых лесов видами: майник двулистный, ландыш майский, фиалка лесная, вероника дубравная, земляника лесная. Из моховидных растений обнаружены – плауны, плеврозиум Шредера, кладония альпийская. Характерное явление для распространения растительности – мозаичность древесного (второго порядка) и кустарникового ярусов. Сосняк с преобладанием (густые заросли, сквозь которые не пройти) древовидного можжевельника или сосны.

Животный мир по обилию беднее, чем у деревни Куреваниха и представлен теми же видами.

Исследованная территория находится между деревнями Слуды и Плотичье, расстояние между которыми 2 км, что следует учитывать при исследовании антропогенной нагрузки. Место, где был заложен профиль, находится неподалеку от дороги, которая имеет множество ответвлений, ведущих к реке, поэтому легко проехать на машине до самой кромки коренного берега. Везде, где есть дороги, устроены места отдыха, а это, в свою очередь, сказывается на экологической обстановке района исследования. Сразу же бросается в глаза оставленный отдыхающими мусор. Места отдыха зачастую испорчены, кострища не оборудованы. Широко развита тропиночная сеть, которая не зарастает.

Исходя из анализа проведенных исследований, можно сделать вывод, что территория находится под постоянным или сезонным антропогенным воздействием, хотя это слабо выражено в растительности, но хорошо прослеживается в животном мире: состав беднее, нет крупных насекомых.

Состояние воды в реке Мологе. Данные по состоянию воды в реке Мологе участникам эколагеря представлены МУ «КИР и ООС» и Устюженским МР ЦГСЭН, которые регулярно проводят забор воды и ее анализ.

Пробы воды берут в километре выше и ниже очистных сооружений города Устюжна. Анализ проводился в Государственном учреждении «Аналитический центр» города Череповца. Результаты анализов таковы: в обеих точках выявлены превышения по биологическому потреблению кислорода – в 5 раз, по железу; резкое различие по превышениям ПДК азота нитритного и азота аммонийного.

Исходя из полученных данных, можно предположить, что в воде реки меньше кислорода, так как большое его количество затрачивается на процессы гниения. Превышение ионов железа объясняется наличием его в породах, выстилающих долину реки Мологи: болотные руды, пермские алевролиты и четвертичные глины. Ниже очистных сооружений в воде появляются нефтепродукты, это связано со смывом вод с дорог и предприятий, имеющих автотранспорт. Выше очистных сооружений есть превышение по сульфатам.

Заселение территории. Наиболее интересным с исторической точки зрения является район слияния рек Кать и Молога, где и проходили наши исследования. Эта территория начала осваиваться около 10 тысяч лет назад. До этого она была покрыта ледником, и человек здесь существовать не мог. 12–10 тысяч лет назад происходит таяние ледника, увеличивается температура и влажность воздуха, формируются близкие к современному рельеф и гидрографическая сеть. На смену приледниковой флоре и фауне приходят леса с их обитателями. Именно в это время – эпоху мезолита (VIII – V тысячелетии до н.э.) и происходит освоение бассейна реки Мологи. У деревни Куреваниха открыто 3 мезолитических стоянки (всего по району 5). Стоянки расположены на высоких берегах Мологи. Это, вероятно, свидетельствует о том, что уровень воды в реке был тогда выше современного. Одна из стоянок была исследована Северорусской археологической экспедицией под руководством Н. В. Кардаковой. Результаты раскопок показали, что это одна из древнейших стоянок Русского Севера (10 тысяч лет назад). Обитатели стоянки являлись охотниками на северного оленя.

Также на берегу реки Мологи, у деревни Куреваниха, была открыта неолитическая стоянка. Она относится к так называемой культуре ямочно-гребенчатой керамики, датируемой V–III тысячелетием до нашей эры. В неолите резко возрастает роль рыболовства. Молога и ее притоки были богаты рыбой. На основе устойчивого источника пищи происходит переход от временных жилищ к постоянным поселениям. Этому способствовало установление климатического оптимума: благоприятное сочетание тепла и влаги. В середине IV тыс. до н. э. годовые колебания температур были меньше современных на 3–5° С.

Поселение конца III тыс. – II тыс. до н. э., относящееся к эпохе энеолита и бронзового века, находится близ деревни Куреваниха. Оно относится к волосовской культуре, которая была распространена от Верхней Волги до Прикамья. Господствующими занятиями человека того времени остаются охота и рыболовство.

В середине I тыс. до н. э. древние жители края осваивают выплавку железа и изготовление из него орудий труда и оружия. Поселения железного века известны в нескольких местах Устюженского района, но лучше всего они исследованы на берегу Мологи, у д. Куреваниха. Здесь находятся более десятка поселений, два из которых являются укрепленными городищами. По-видимому, район впадения реки Кать в Мологу у деревни Куреваниха в древности до основания Устюженского городища являлся центром округи. Сейчас здесь на небольшой территории известно более 20 поселений и могильников от эпохи мезолита до средневековья. Основой хозяйства человека в железном веке являлось сочетание охоты со скотоводством.

С V – VI веков н. э. начинается освоение края славянским населением.

В X – XIII веках происходит улучшение климатических условий, понижение уровня водоемов. В это сухое и теплое время происходит плотное славянское освоение края. С юга и запада продвигается новая группа славянского населения – словене ильменские, принесшие в край пашенное земледелие. Эти поселения располагаются по берегам рек, где имеются обширные поймы и хорошо дренированные террасы. Здесь на длинном узком мысу между Мологой и Катью находится древнерусское городище X – XIII веков. Рядом с городищем находятся три сопки и два десятка древнерусских курганов. Курганы расположены в красивом сосновом бору.

Находки из курганов и поселений возле деревни Куреваниха свидетельствуют о прочных торговых связях древнерусского населения Устюженской округи с другими регионами. По-видимому, как и раньше, местное население расплачивалось пушниной. Безусловно, река Молога являлась важнейшей торговой артерией и в эпоху средневековья, обеспечивая, с одной стороны, выход на Великий Волжский путь, ведущий в страны Востока, с другой стороны – путь по притоку Мологи, реке Чагодоще, – вел в Скандинавию и Западную Европу.

История судоходства на реке Мологе. Летом почти все грузы в Устюженском уезде переправлялись водным путем. В 1899 году, например, с 65 пристаней Устюженского уезда было отправлено 20554 пудов грузов. Грузы в Устюженском уезде водным путем переправлялись по двум системам – Мариинской и Тихвинской, причем вторая имела приоритетное значение. Сооружения Мариинской системы начали возводиться в 1810 году. Протяженность ее была 418 верст. Мариинский водный путь соединял Рыбинск и Санкт-Петербург благодаря нескольким искусственным каналам, рекам Шексне, Ковже, Свири, Неве и ряду озер.

Тихвинская водная система начала свою историю в 1811 году со строительства Тихвинского канала и к концу XIX века пересекла Устюженский уезд на протяжении 257 верст. Тихвинский канал начинался от Херсонского шлюза, устроенного на реке Тихвинке в 10 верстах ниже Тихвина, и заканчивался Варшавским шлюзом на реке Чагодоще, устроенным в устье реки Горюн. Канал тянулся на 192 версты и состоял из двух ветвей. Одна фактически выходила к Балтике, другая – к Волге (к Каспию).

По Тихвинскому каналу от Устюжны и ее окрестностей ежегодно сплавлялось на судах до 200 тысяч саженей дров, до 250 тысяч пудов теса и лесных материалов. К Рыбинску и Петербургу отправляли до 180 тысяч пудов овса местного урожая. Из Санкт-Петербурга по Тихвинскому каналу в северные уезды и губернии, в том числе и в Устюженский, отправлялись большей частью колониальные товары.

В связи с обмелением рек, а также вступлением в строй новых, более совершенных сооружений Мариинской системы, Тихвинская система к концу XIX – началу XX веков значительно обветшала, и уже к 1890 году встал вопрос либо о ее улучшении, либо закрытии. Министерство путей сообщения создало особую комиссию. Отметив все обстоятельства, выявленные особой комиссией, Устюженское земство приняло решение ходатайствовать об отпуске средств для приведения в исправность Тихвинской системы и, прежде всего, участка от впадения в Мологу реки Чагодощи до Устюжны. Однако из-за пересыхания рек и размыва берегов реки Чагодощи восстановить полностью этот водный путь так и не удалось.

Особенности речной сети зависят и от возраста рек, и от истории развития всей поверхности рельефа. Реки области в целом являются сравнительно молодыми: в послеледниковое время они еще не сумели выработать профиль равновесия. Более зрелый возраст имеют реки восточной части области. Долины их широкие, течение спокойнее, берега выше и склоны их положе, чаще встречаются меандры и старицы, имеются ясно выраженные речные террасы, отложения песков (косы, перекаты, мели). Некоторые признаки зрелых рек имеют притоки Мологи. Они характеризуются низкими берегами, широкими долинами, сильно меандрируют.

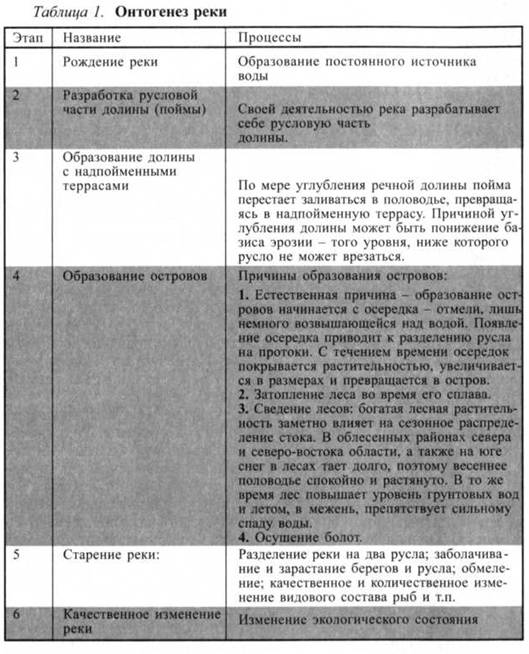

Обобщив литературные данные, мы собрали материал, касающийся онтогенеза (развития во времени) рек, который и представляем в виде таблицы 1:

Первые пять этапов хорошо заметны на реке Мологе выше по течению и в районе города. Ниже по течению река еще полноводна в связи с поддержанием уровня воды за счет Рыбинского водохранилища.

В литературных источниках, посвященных экологическим исследованиям школьников, отмечаются факты обмеления рек, то есть данный процесс характерен для всех рек области. Основные причины, называемые школьниками, вырубка и сплав леса, осушение болот. Не избежала такой же участи и река Молога, что доказывается нашими исследованиями.

Заключение.

Река Молога появилась десять тысяч лет назад в начале голоцена в результате таяния ледника и спуска ледникового озера. Протяженность реки 450 километров, ширина поймы 6 км. Своей деятельностью она образовала старицы, острова, отмели.

Берега заняты сосняками, ельниками и лугами, в которых обитают многообразные животные.

Состояние долины реки Мологи плачевное: обилие мусора, сильно антропогенное влияние на живописные места в долине. Русло реки обмелело, образовались большие острова, поросшие древесной и кустарниковой растительностью, в некоторых местах заболочено. Анализы воды показывают, что происходят интенсивные процессы гниения.

Как и по всей области, причинами этого являются осушение болот, вырубка леса, сплав древесины, загрязнение реки промышленными отходами.

Наши предложения.

Из обследованных нами территорий, самым интересным является район деревни Куреваниха. Участниками лагеря выявлены исторические памятники (стоянки древних людей, погребальные сопки, курганы), неизвестный парк (усадьба не сохранилась – остался фундамент из валунов), плотина на реке Кать, интересное геологическое обнажение с двумя слоями торфа, сосновые леса (урочища Городок и Никольское).

Чтобы сохранить уникальную природную и историко-культурную территорию, предлагаем изъять эти земли из сельхозоборота и создать комплексный заказник. Для создания заказника следует организовать комплексную экспедицию с привлечением специалистов: геологов, археологов, ботаников и зоологов с целью детального изучения данной территории (1 этап). На втором этапе предлагаем провести разработку проекта заказника и подготовку соответствующих документов. Также создать инициативную группу по спасению и охране реки Мологи.

Надо помочь реке очистить русло от островов, провести дноуглубительные работы: поднять затонувшую древесину, очистить берега от мусора, оптимизировать работу очистных сооружений и проводить постоянное информирование населения о состоянии реки.

Источник: Участники экологического лагеря. Экология долины реки Мологи // Исследовательские работы школьников по экологии / [редкол.: Л.А. Коробейникова и др.]. – Вологда, 2004. – С. 30-37.