1 января – 75 лет назад (1949) создана ВОЛОГОДСКАЯ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (ныне Вологодский областной колледж культуры и туризма), единственное в области учебное заведение, готовящее специалистов в социально-культурной, библиотечно-информационной сфере и сфере туризма. Подробнее

Учреждение создано решением Вологодского облисполкома от 23 сентября 1948 г. № 70 как Вологодская областная культурно-просветительная школа. С февраля 1949 г. школа открывает свои двери перед 90 учащимися. На основании результатов приемных экзаменов были назначены стипендии, их получали 42 учащихся. Обучение в школе было платное, и составляло 75 рублей за семестр, но в тоже время часть учеников была освобождена от оплаты.

Школа готовила заведующих сельскими клубами, избами-читальнями, а также работников Домов культуры: художественных руководителей, инструкторов-массовиков и инспекторов районных отделов культуры с присвоением выпускникам специальности – организатор и методист клубной работы.

С 1949 по 1956 г. культпросветшкола выпустила 548 человек, которые работали не только в учреждениях культуры области, но и страны. С 1956 по 1960 г. выпуск школы составил 468 человек.

С 1961 г. школа стала именоваться Вологодским областным культурно-просветительным училищем. В 1964 г. на базе училища было открыто библиотечное отделение. Задачи училища: подготовка организаторов, методистов клубной работы районного звена и библиотекарей. Училище занималось по учебным планам и программам, утвержденным Министерством культуры и Министерством высшего, среднего специального образования СССР. Для обеспечения преподавателей и учащихся учебниками, учебными пособиями и другой литературой в училище имелась библиотека с читальным залом. В училище работали различные кабинеты, кружки, автоклуб. Училище имело два отделения: 1) библиотечное отделение; 2) клубное отделение со специальностями: дирижерско-хоровая, оркестровая, режиссерская, хореографическая. Так же имелось заочное отделение.

2 сентября 1992 г. преобразовано в Вологодское областное училище культуры.

25 марта 2011 г. переименовано в Вологодский областной техникум культуры.

13 мая 2015 г. переименовано в Вологодский областной колледж культуры и туризма.

Вологодский областной колледж культуры и туризма является единственным в области учебным заведением, готовящим специалистов в социально-культурной, библиотечно-информационной сфере и сфере туризма.

Студенты колледжа – будущие руководители учреждений культуры, руководители творческих коллективов, специалисты культурно-развлекательных центров, организаторы праздников и корпоративных мероприятий, специалисты сферы туризма.

См.: Николаева, Е. И. Из истории становления Вологодского областного техникума культуры / Е. И. Николаева. – Текст : электронный // ФГБУК «Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» : [сайт]. – URL:http://www.kirmuseum.ru/issue/article.php?ID=182376 (дата обращения: 21.06.2023).

Фото. Источник: https://votkkir.ru

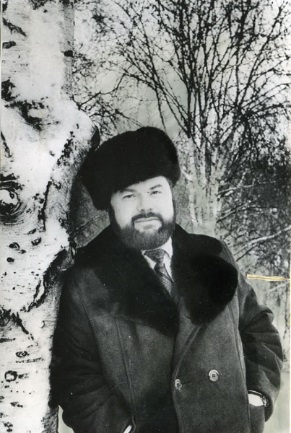

1 января – 80 лет со дня рождения Владимира Анатольевича ЕГОРОВА (1944, г. Калинин (ныне г. Тверь), графика, живописца. Подробнее

С 1975 г. постоянно живет и работает в Вологде, приехав из Днепропетровска.

Учился в Ленинградском художественно-графическом педагогическом училище (1958–1962).

Член Союза художников СССР с 1977.

Участник межрегиональных, всероссийских и международных выставок с 1966. Персональные выставки в Вологде: 1975, 1986, 1999, 2001, 2009, 2014 годы.

Работает в техниках оригинальной графики (рисунок тушью, карандашом) и печатной гравюре (офорт), занимается масляной живописью. Автор архитектурных пейзажей, портретов современников, историко-аллегорических композиций. Работы художника находятся в коллекции Вологодской областной картинной галереи, музеях Вологодской области, в частных собраниях России и за рубежом.

См.: Егоров Владимир Анатольевич // Художники Вологодской области XX – начала XXI века : биобиблиографический словарь / Вологодская областная картинная галерея, Вологодское региональное отделение ВТОО «Союз художников России», Череповецкое региональное отделение ВТОО «Союз художников России». – Вологда, 2011. – С. 53

Фото. Источник: https://cultinfo.ru/art/painting-and-schedule/egorov-vladimir-anatolievich.php

2 января – 125 лет со дня пуска (1899) ВОДОПРОВОДА в г. Вологде. Подробнее

До 1899 года горожане потребляли воду из реки Вологды. В отдаленные от нее районы вода подвозилась на лошадях в специальных бочках. Однако в черте города река была сильно загрязнена: в нее сливались нечистоты из выгребных ям, сваливался мусор. Исследования воды, проведенные докторами Снятковским и Мальчевским в конце прошлого века, показали наличие в воде хлора, аммиака, органических остатков. По мнению доктора В. И. Орнатского, вода в Вологде была грязнее, чем в Неве, Днепре, Сене и Темзе. Подобное положение заставило городскую думу поставить на повестку дня вопрос о строительстве водопровода. В 1895 году было ассигновано 2400 рублей на изыскательские работы. При составлении проекта инженером М. И. Алтуховым рассматривались 3 варианта забора воды: первый – из рек Тошни, Вологды и Шограша, второй – из ключей и третий – из артезианских колодцев. По мнению инженера Н. Зимина, наиболее экономически выгодным и экологически чистым являлся третий вариант, так как прокладка водопроводных труб от реки Тошни была слишком дорогой, воды рек Вологды и Шограша были сильно загрязнены, а вода из ключей около Богородского кладбища признана непригодной для питья. В Вологде было три артезианских скважины: при заводе Первушина, при заводе Волкова и на железнодорожной станции. В декабре 1898 года вода из скважин была обследована в лаборатории гигиенического института Московского университета и признана пригодной для питья. Для постройки водопровода на основе артезианской воды городская управа выделила место на берегу реки Вологды рядом с Архангельским мостом. На этом месте в 1898–1899 годах было возведено здание водонапорной башни (сохранилось до сих пор). Строительство осуществляла фирма «Общество механических заводов братьев Бромлей». 22 июня 1898 года после испытаний гидравлическим прессом первый участок уложенных и спаянных труб на Кирилловской, Московской улицах и на Сенной площади был принят. Укладка же всей уличной сети первой очереди по проекту Алтухова закончилась к осени 1898 года. Длина ее составила 10,5 верст.

Подача воды потребителям началась 2 января 1899 года первоначально при помощи временного керосинового двигателя в одну водоразборную будку около Мяснорядского моста.

С 14 апреля заработали насосы машинной станции, и подача воды стала осуществляться в 4, а с 12 мая – в 8 будок.

Строительство водопровода обошлось городу в 162 553 рубля. Средства для этого городская управа получила путем выпуска облигационного займа. Кроме того, большие средства пожертвовали вологодские купцы, например, Ф. А. Варакин, завещавший «на водопроводные нужды» 5000 рублей.

Мощность городского водопровода постоянно увеличивалась. К 1913 году его протяженность составляла 15 километров, суточная мощность достигла 600 кубических метров, а общее годовое потребление – 216 000 кубометров воды. Непосредственно станцию обслуживали в этот период 18 рабочих и служащих, 10 человек состояли при водоразборных колонках. Контроль за работой механизмов осуществлял инженер К. Ф. Цех.

Пользование водой было платным: одна копейка за два ведра. Выдачу воды осуществляли рабочие водоразборных будок. По подсчетам Зимина, вологжане тратили на воду 40 копеек зимой и летом и 70 копеек осенью и весной. Но из-за довольно высокой платы не все горожане могли позволить себе пользоваться водопроводом. Городская же управа, заботясь о здоровье жителей, запретила водовозам брать воду из реки, обязав их использовать только водопроводную, поэтому малоимущим горожанам воду выдавали бесплатно по особым билетам, распределяемым через священников. Общий расход воды в 1905 году составлял 28000 ведер в сутки, то есть чуть больше одного ведра на человека.

Одновременно с установкой водоразборных колонок на улицах началось и проведение водопровода в дома. В 1905 году насчитывалось 153 абонента, в 1906 году – 176, а в 1908 – 196 абонентов. Это были в основном богатые горожане и государственные учреждения.

Общая сумма денег, выплаченная вологжанами водопроводной станции, составила в 1905 году 21930 рублей, в 1906 году – 24925 рублей, в 1908 году – 30 933 рубля.

См.: Стариков, Е. А. Вологда в конце XIX - начале XX века : (заметки о населении, городском хозяйстве и быте) / Е. А. Стариков // Вологда : историко-краеведческий альманах. – Вологда, 1994. – Вып. 1. – С. 121-143 ; История предприятия МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». – Текст: электронный // МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» : [сайт]. – URL: https://www.volwater.ru/o-nas (дата обращения: 03.07.2023).

Фото. Источник: https://www.volwater.ru/o-nas

3 января – 85 лет со дня рождения Валентина Ульяновича ЕДЕМСКОГО (1939, д. Игумновская Тарногского района Вологодской области – 25.08.2003, д. Ваневская Тарногского района Вологодской области), графика, живописца. Подробнее

Постоянно жил и работал в Вологде с 1954 г.

Учился в Ярославском художественном училище (1956–1961).

Член Союза художников СССР (с 1977 г.) и творческо-выставочного объединения вологодских художников «Радуга» (с 1994 г.).

Участник областных, межрегиональных, всероссийских, международных художественных выставок с 1970 г. Персональные выставки графики и живописи: Вологда (1974, 1986, 2001); Вроцлав, ПНР (1977); село Тарногский Городок Вологодской области (2004, 2009).

Произведения художника находятся в коллекциях Вологодской областной картинной галереи, Тарногского центра традиционной народной культуры, в других музеях Вологодской области, в частных собраниях и за рубежом.

Автор жанровых композиций, посвященных теме вологодской деревни, историко-архитектурных, лирических пейзажей. Художник работал в области печатной графики в технике ксилографии, офорта, линогравюры. Занимался экслибрисом. Известен как иллюстратор. В станковых произведениях обращался к рисунку карандашом, тушью, к технике акварели и пастели. В последние годы активно работал в пейзажной живописи.

См.: Едемский Валентин Ульянович // Художники Вологодской области XX – начала XXI века : биобиблиографический словарь / Вологодская областная картинная галерея, Вологодское региональное отделение ВТОО «Союз художников России», Череповецкое региональное отделение ВТОО «Союз художников России». – Вологда, 2011. – С. 54* ; Соснина, Л. Г. Страницы вологодского изобразительного искусства XX века: Валентин Ульянович Едемский (1939–2003) / Соснина Л. Г. // Тарнога (Кокшеньгский край) : краеведческий сборник / Администрация Тарногского муниципального района Вологодской области ; [редколлегия: Н. Г. Недомолкина (главный редактор), З. М. Русинова, В. Н. Попова]. – Вологда, 2018. – Вып. 2. – С. 266–272 : портр., рис.

Фото. Источник: https://familio.org/persons/3ca0f31c-6c06-47db-aabf-263365cc4187

4 января – 120 лет со дня рождения Владимира Степановича ЖЕЛЕЗНЯКА (Белецкого) (1904, Ковно (Каунас), Литва – 28.10.1984, Вологда), писателя, искусствоведа, краеведа. Подробнее

Детство и юность писателя прошли в Санкт-Петербурге, где он обучался в Третьей мужской классической гимназии.

В 1925 г. переехал в Москву и до 1930 г. учился на Высших государственных литературных курсах (бывший Литинститут им. В. Я. Брюсова). В это время в журналах начали печататься его очерки, статьи, рассказы. Литературным дебютом стала повесть «Она с Востока», опубликованная в литературно-художественном сборнике «Недра» в 1930 г.

В 1936 г. В. Железняк был выслан в Вологду. Работал вначале в железнодорожной газете «На стройке», а в 1941 г. стал сотрудником областного музея, активно изучал памятники культуры и народного изобразительного искусства. С этнографическими экспедициями он объездил всю область, участвовал в организации художественного и исторического отделов музея, выступал с лекциями и докладами, писал статьи и очерки. В годы Великой Отечественной войны был на оборонных работах, устраивал передвижные выставки в госпиталях. За оборонную работу награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В 1943 г. стал членом Союза художников СССР.

После войны вошел в Литературное объединение.

Более 20 лет прожил в башне «Цифирной школы» Вологодского кремля, каждое утро слушая куранты звонницы, а из окна видя величественный Софийский собор. Видимо, не случайно зародился у писателя интерес к нашей истории, прошлому Вологды. К 800-летию Вологды подготовил книгу с одноименным названием. В соавторстве с Н. В. Железняк создал буклеты «Памятники архитектуры Вологды» и «Литературные места Вологодской области», совместно с Л. Ф. Дьяконицыным – альбом «Художники Вологодской области».

Автор книг исторических миниатюр, рассказов, повестей: «Отзвеневшие шаги» (1968), «Родное» (1973), «Голоса времени» (1976), «Лихолетье» (1979), «Осенний мотив» (1982), «Зарницы над Русью» (1983), а также повести о поэте Василии Сиротине и цикла новелл о Достоевском.

См.: Армеева, В. И. Железняк Владимир Степанович (1904–1984) / В. И. Армеева, И. А. Армеева, Т. Н. Малышева // Писатели-вологжане : материалы о жизни и творчестве : методическое пособие / В. И. Армеева, И. А. Армеева, Т. Н. Малышева. – Вологда, 2011. – С. 25–26 ; Сильнее судьбы : Владимир Степанович Железняк-Белецкий : книга памяти / [cоставитель В. Оботуров ; художник Н. В. Железняк]. – Вологда : Вестник, 1995. – 269, [1] с., [8] л. ил.

Фото 2. Источник: https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&img_url=https%3A%2F%2Fi.livelib.ru%2Fauface%2F454499%2Fo%2F7eb4%2FVladimir_Zheleznyak.jpg&lr=21&pos=1&rpt=simage&text=Владимир%20Степанович%20Железняк-Белецкий

5 января – 125 лет со дня рождения Евгении Васильевны АЛЕКСАНДРОВИЧ (1899, пос. Сейны Сувалкской губернии, Польша – 1990, Минск), офтальмолога, организатора здравоохранения. Подробнее

Родилась в крестьянской семье.

В 1918–1924 гг. училась в Киевском медицинском институте, по окончании которого работала в глазной клинике Белорусского университета (Минск, 1924–1926), ординатором глазной больницы в Гомеле (1927–1932), ассистентом офтальмологического института в Ленинграде (1932–1933).

В 1933 г. стала заведующим глазным отделением Вологодской городской больницы, а в 1939 г. восстановила глазную больницу на 50 штатных коек с амбулаторией. С 1945 по 1959 г. больница именовалась трахоматозным диспансером. Трахома в области полностью ликвидирована в 1960 г., и тогда же глазная больница переехала в новое здание (Набережная 6-й армии, 137): два отделения на 75 коек. Е. В. Александрович была главным врачом с 1939 по 1964 г. Под ее руководством создан квалифицированный коллектив врачей, внедрены современные методы лечения (подсадка тканей по Филатову, тканевая терапия, эластотонометрия, пересадка роговицы, пластические операции и др.).

Председатель областного научного общества офтальмологов области (1952–1970), автор 26 печатных работ.

В 1946 г. Е. В. Александрович присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР». Награждена орденом Трудового Красного Знамени (1952) и орденом Ленина (1961).

Депутат Вологодского горсовета (1947–1964).

Награждена орденом Трудового Красного Знамени (1952) и орденом Ленина (1961).

См.: Иойлев, Э. Н. Александрович Евгения Васильевна / Э. Н. Иойлев // Здравоохранение Вологодчины : энциклопедический справочник / [главный редактор Г. В. Судаков]. – Вологда, 2009. – С. 34.

Фото 3. Источник: Здравоохранение Вологодчины : энциклопедический справочник / [главный редактор Г. В. Судаков]. – Вологда, 2009. – С. 34.

6 января – 30 лет назад (1994) открыт ЧАГОДОЩЕНСКИЙ МУЗЕЙ ИСТОРИИ И НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ. Подробнее

Здание музея является центром архитектурного ансамбля, построенного в 30-е годы ХХ века по проекту известного ленинградского архитектора Н. А. Троцкого, где располагалась средняя школа, а в годы Великой Отечественной войны был размещен эвакогоспиталь № 2715.

МБУ «Чагодощенский музей истории и народной культуры» – один из самых молодых музеев области. Впервые экспозиции музея открылись в январе 1994 г. Из года в год музей представляет различные экспозиции и проводит выставки, экскурсии, театрализованные представления.

Сегодня музей предлагает посетителям семь постоянных экспозиций, рассказывающих об истории Чагодощенской земли: «Древняя и средневековая история края»; «Предметы быта»; «Орудия труда к. XIX – н. XX вв.»; «Природа нашего края»; «Промышленность и сельское хозяйство»; «Народное образование и культура», «Защитники отечества».

Параллельно с постоянными экспозициями работает выставочный зал. Здесь проходят выставки исторического, культурно-этнографического и художественного характера.

Фонды музея состоят из 13 коллекций. Приоритетными являются: «Стекло», «Археология», «Живопись», «Нумизматика», «Документы».

Музей проводит тематические и выездные экскурсии, рождественские гулянья, свадебные обряды, театрализованные представления, разрабатывает туристические маршруты по району, ведет исследовательскую, методическую и кружковую деятельность.

См.: Конвоев, В. Сохраняя историю / В. Конвоев // Искра. – Чагода, 2017. – 16 мая. – С. 2 ; Шестерикова, Т. Хранители старины : Чагодощенский музей истории и народной культуры является одним из самых молодых музеев нашей области / Т. Шестерикова // Искра. – Чагода, 2013. – 17 мая. – С. 2 ; Питалина, Л. Четверть века: и много, и мало : о современной жизни Чагодощенского музея и его истории рассказывает директор учреждения Людмила Питалина / Людмила Питалина // Искра : общественно-политическая газета Чагодощенского района Вологодской области. – Чагода, 2019. – 17 мая. – С. 3

Фото. Источник: https://vk.com/photo-138309459_456239150?rev=1

7 января – 110 лет с момента создания в 1914 г. в Вологде КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ», организованного по инициативе местных социал–демократов и ссыльных большевиков на базе ранее существовавшего библиотечного общества «Помощь». Подробнее

Объединяло около 200 человек – рабочих железнодорожных мастерских и ремесленников.

На общедоступных лекциях, докладах, чтениях на литературные и общеобразовательные темы излагались вопросы политического характера. При Обществе функционировало несколько библиотек, куда постоянно поступали газета "Правда", журналы "Просвещение", "Вопросы страхования", "Работница". В рабочих кружках Общества устраивались популярные лекции, доклады, литературные вечера, концерты. Работали драматический и музыкальный кружки. С большим успехом проходили вечера, посвященные литературной и общественной деятельности выдающихся писателей и поэтов России. Так, многочисленных слушателей привлек вечер, посвященный памяти великого русского сатирика М. Е. Салтыкова-Щедрина. Популярны были вечера с чтением отрывков из произведений А. С. Пушкина, Н. А. Некрасова, И. С. Никитина, А. П. Чехова. По приглашению правления Общества несколько раз в Вологду приезжали с лекциями В. П. Потемкин (1878–1946) и В. М. Фриче (1870–1929). В. П. Потемкин читал лекции о Ф. М. Достоевском и Л. Н. Толстом. Лекции В. М. Фриче были посвящены истории западноевропейской литературы, взаимозависимости истории культуры и социально-экономического развития общества. Слушатели приобщались к книге, много читали. Здание, в котором в 1914–1915 гг. располагалась библиотека общества "Просвещение", сохранилось, выходит на улицу Благовещенскую (Клары Цеткин). Заслугой общества может считаться открытие, по типу высшего начального училища, 4-х годичной школы, в которой занималось около 150 человек.

См.: Водовозов, М. С. Здание, в котором в 1914–1915 гг. размещалась библиотека культурно-просветительского общества «Просвещение» : (улица Клары Цеткин, 2/22) / М. С. Водовозов ; фото П. А. Мошкова // Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР : Вологодская область / редактор-составитель К. В. Усачева ; под общей редакцией Н. К. Андросова. – Москва, 1979. – С. 64–65 ; К двухлетнему существованию общества "Просвещение" / Рабочий Петр // Вологодский листок. – 1916. – 14 янв. – С. 3.

Фото. Источник: Водовозов, М.С. Здание, в котором в 1914–1915 гг. размещалась библиотека культурно-просветительского общества «Просвещение» : (улица Клары Цеткин, 2/22) / М. С. Водовозов ; фото П. А. Мошкова // Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР : Вологодская область / редактор-составитель К. В. Усачева ; под общей редакцией Н. К. Андросова. – Москва, 1979. – С. 64–65

Фото. Источник: https://309417.selcdn.ru/im14ru-01/iblock/70b/70b33dade325c8af900422a502d4769a/4c8972d1db511306a8b1c1a39367a7d3.jpg

8 января – 85 лет со дня рождения Виктора Вениаминовича КОРОТАЕВА (1939, Вологда – 18.05.1997, Вологда), писателя, журналиста, издателя. Подробнее

Детство провёл в д. Липовицы Сокольского района Вологодской области. Бабушка привила Виктору любовь к народному творчеству, родной деревне. Мальчик рано приобщился к чтению. Начал писать стихи с 14 лет. Регулярно публиковал стихи в газетах, альманахах, сборниках.

В 1963 г. окончил историко-филологический факультет Вологодского педагогического института.

С 1969 по 1971 г. учился на Высших литературных курсах в Москве. Работал в газете «Вологодский комсомолец». Был редактором газеты «Русский огонёк».

В 1962 г. в Вологде вышла первая книга стихов «Экзамен», в 1965 г. – книга «Мир, который люблю». В разных издательствах с 1962 по 1991 г. вышла 21 книга стихотворений.

В 1973–1978 гг. В. Коротаев возглавлял Вологодскую писательскую организацию, много лет был членом редколлегии журнала «Север». Руководил литературными объединениями Вологодской области.

В 1992–1997 гг. возглавлял издательскую фирму «Вестник», выпустившую около 30 книг.

Лауреат литературных премий им. А. Яшина, Н. Островского, А. Фадеева. Награжден орденом «Знак Почета» (1989).

Похоронен на Пошехонском кладбище в Вологде.

См.: Армеева, В. И. Коротаев Виктор Вениаминович (1939–1997) / В. И. Армеева, И. А. Армеева, Т. Н. Малышева // Писатели-вологжане : материалы о жизни и творчестве : методическое пособие / В. И. Армеева, И. А. Армеева, Т. Н. Малышева. – Вологда, 2011. – С. 29 ; Коротаев Виктор Вениаминович, 1939–1997. – Текст : электронный // Вологодская областная универсальная научная библиотека : [сайт]. – URL: https://www.booksite.ru/lichnosty/index.php?action=person_page&pid=241&cid=19 (дата обращения: 18.06.2022).

Фото. Источник: https://www.booksite.ru/people/Alfavitnyy_spisok/view/241/photo#gallery-6

12 января – 85 лет со дня основания (1939) Вологодской юношеской библиотеки им. В.Ф. Тендрякова. Подробнее

Располагалась по адресу: Проспект Победы (ул. Папанинцев), 9. В 1976 г. библиотека получила статус областной. 13 сентября 1985 года библиотеке было присвоено имя писателя В.Ф. Тендрякова – уроженца Верховажского района Вологодской области, автора многих произведений, обращенных к молодёжи. В 1993 г. открыт филиал на ул. Конева, 6. В 2008 г. областная юношеская библиотека стала членом Российской библиотечной ассоциации. 2 февраля 2016 года в результате реорганизации двух областных библиотек: юношеской и научной универсальной появился библиотечно-информационный юношеский центр им. В.Ф. Тендрякова. Сегодня он располагается по адресу: ул. Мира, 34.

См.: Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова // Вологодская энциклопедия. – Вологда, 2006. – С. 122* ; Рябинина. Юношеская библиотека // Красный Север. – 1939. – 12 января. – С. 8.

Фото. Источник: https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&img_url=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fcommons%2Fthumb%2F6%2F62%2FVologda_-_Prospekt_Pobedy%252C_9.jpg%2F200px-Vologda_-_Prospekt_Pobedy%252C_9.jpg&lr=21&pos=4&rpt=simage&text=Вологодская%20юношеская%20библиотека%20им.%20В.%20Ф.%20Тендрякова

13 января – 145 лет назад (1879) открыта ТОТЕМСКАЯ ЗЕМСКАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА (ныне Тотемская центральная районная библиотека имени Н. М. Рубцова). Подробнее

Мысль об открытии библиотеки в Тотемском земстве возникла еще в 1876 г. и принадлежала местному училищному Совету. Земство, в лице председателя Управы Василия Тимофеевича Попова, горячо откликнулось на предложение Совета. Таким образом, 1 января 1879 г. при Тотемской уездной управе в особо приспособленной комнате открылась Публичная земская библиотека.

Ко дню открытия книжный фонд составлял 191 том книг и 24 периодических издания. Библиотека занимала 2 просторные комнаты в доме священника Миролюбова с наймом библиотекаря. В 1907 г. составлен первый карточный каталог.

С 1965 по 2011 г. библиотека располагалась в церкви Воскресения в доме № 2 на ул. Ворошилова.

В 1979 г. библиотеке присвоено имя нашего земляка – поэта Н. М. Рубцова. В 2011 г. библиотека переехала в новое здание на улице Ленина. Обслуживание читателей ведут абонемент, читальный зал, внестационарный отдел, информационно-правовой центр, детский и методико-библиографический отделы. Библиотека – руководящий и методический центр более чем для 20 библиотек-филиалов ЦБС и 20 школьных библиотек.

Ежегодно в январе проводятся Рубцовские дни.

С 2000 г. в детском отделе ведется работа по сбору и популяризации материалов о жизни и творчестве члена Союза писателей РФ С. П. Багрова.

С 2004 г. библиотека является членом Российской ассоциации Рубцовских центров и библиотек. За активную деятельность по продвижению творчества Н. Рубцова в 2014 г. коллективу вручена Благодарность Главы Тотемского муниципального района и медаль имени М. Ю. Лермонтова от московской организации «Союз писателей России». В 2016 г. – Благодарственное письмо Департамента культуры и туризма Вологодской области.

См.: Никулинская, Н. Н. Библиотека / Н. Н. Никулинская // Тотемский край : сборник краеведческих материалов : в 2 томах / ВРО ОДОО "МАН "Интеллект будущего" ; составитель и главный редактор А. А. Огарков. – Вологда ; Тотьма, 2020. – Т. 2 : Поселения, организации, люди. – С. 584–588 ; История центральной районной библиотеки имени Николая Рубцова. – Текст : электронный // Тотемская центральная районная библиотека имени Н. М. Рубцова : [сайт]. – URL:http://lib-rubcov.ru/sample-page/история-црб-им-н-рубцова/ (дата обращения: 18.06.2022).

Фото. Источник: https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&img_url=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fmedia%2FE52aUDCVcAEg_Yn.jpg&lr=21&pos=1&rpt=simage&text=тотемская%20цбс

13 января – 175 лет со дня рождения Василия Парменовича ОБРАЗЦОВА (1849 (по другим сведениям, 31.12.1849, 12.01.1851), Грязовец (по другим сведениям, деревня Поповка Хреновской волости Вологодского уезда) – 14.12.1921 (по другим сведениям 14.12.1920), Киев), врача. Подробнее

Русский терапевт, профессор Киевского университета, новатор в области методов диагностики заболеваний сердечно-сосудистой и пищеварительной систем.

Родился в семье бедного сельского священника в Вологодской губернии. Родители готовили мальчика в священники. После окончания церковно-приходской школы его направили в Вологду в духовную семинарию.

По окончании курса Вологодской духовной семинарии в 1870 г. поступил в военно-медицинскую академию, откуда вышел лекарем в 1875 г. и поступил на службу земским врачом в Великом Устюге.

В 1877 г., с началом русско-турецкой войны, был назначен военным врачом в Румынию. По выходе в отставку отправился для усовершенствования за границу, где занимался преимущественно в Берлине у профессора Вирхова и др.

В 1879 г. сдал докторский экзамен, в 1880 г. защитил диссертацию «К морфологии образования крови в костном мозгу у млекопитающих» и занял должность ординатора Киевского госпиталя.

С 1884 по 1886 г. занимался частной практикой. В 1886 г. был назначен ординатором, а в 1888 г. – заведующим отделением Киевской Александровской больницы.

В 1891 г. был избран приват-доцентом, а в 1893 г. – профессором Киевского университета по кафедре частной патологии и терапии. Кроме того, в 1903–1918 гг. был директором факультетской терапевтической клиники (дом № 17 на бульваре Шевченко), которая позже, уже как городская больница № 22, была названа его именем.

Состоял председателем Киевского физико-медицинского общества, Киевского общества врачей, создал вместе с Ф.Г. Яновским киевскую терапевтическую школу.

Помимо диссертации, напечатал ряд работ, преимущественно по диагностике. Разработал методы глубокой скользящей пальпации органов брюшной полости (1887), выстукивания грудной клетки непосредственно одним пальцем (1910). В 1909 г. стал первым в мире, кто подробно описал клиническую картину тромбоза (в соавторстве со своим учеником Н. Д. Стражеско), в 1910 г. описал клиническую картину инфаркта миокарда.

Скончался в 1921 г. в Киеве. Похоронен на Лукьяновском кладбище. В 1950 г. на территории Александровской больницы в Киеве перед 6-м корпусом к 100-летию со дня рождения В.П. Образцова был установлен бронзовый бюст работы М.К. Вронского, а на здании клиники – мемориальная доска.

См.: Губергриц, А.Я. В.П. Образцов и его школа / А.Я. Губергриц. – Москва : Медицина, 1990. – 67, [5] с. ; Калаев, Н. И. Василий Парменович Образцов / [Н.И. Калаев] // Имена вологжан в науке и технике / Вологодский государственный педагогический институт, Вологодский областной краеведческий музей ; [составитель П.К. Перепеченко]. – Вологда, 1968. – С. 252–[254] ; Тарасов И.И. Основоположник киевской терапевтической школы : (к 125-летию со дня рождения В.П. Образцова) / И.И. Тарасов // Клиническая медицина. – Москва, 1974. – № 2 (Т. 52). – С. 145-147*.

Фото. Источник: https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&img_url=https%3A%2F%2Fm.gordonua.com%2Fimg%2Fforall%2Fusers%2F58%2F5854%2F118354311_1276734456116850_60730714

14 января – 95 лет со дня образования (1929) СЕВЕРНОГО КРАЯ, территориального объединения в составе Архангельской, Вологодской, Северо-Двинской губерний и автономной области Коми (Зырян) с административным центром в Архангельске. В декабре 1936 г. был преобразован в Северную область, которая, в свою очередь, в 1937 г. была разделена на Архангельскую и Вологодскую области. Подробнее

См.: Гундакова, Л.В. Северный край (1929–1936) / Л. В. Гундакова //Административно – территориальное деление Архангельской губернии и области в XVIII–XX веках: справочник. – С. 112–119.

Фото. Источник: https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-87.userapi.com%2Fimpg%2FWXZk9wEDz74F1O2moyDwxNavaDuap7qM39lNIg%2FU8EQlPvzris.jpg%3Fsize%3D106x130%26quality%3D95%26sign%3D8b0b7ce410774409a411d51f4591b2a4%26type%3Dalbum&lr=21&pos=6&rpt=simage&text=карта%20северного%20края

14 января – 95 лет назад (1929) образован УСТЬ-КУБИНСКИЙ РАЙОН. Подробнее

Образован Постановлением Президиума ВЦИК на территории Уфтюжской, Заднесельской, Устьянской волостей Кадниковского уезда в составе Вологодского округа Северного края. В связи с образованием Вологодской области в 1937 г. район вошел в ее состав. Первый председатель исполнительного комитета района – Константин Георгиевич Кручинин. К моменту образования района население составляло 52133 человека в 20 сельских советах. В 1929 году был образован районный архив и отдел внутренних дел. В селе Устье работали стекольный и лесопильный заводы (426 рабочих), две школы ФЗУ, механико-техническая и семилетняя школы, мастерская по роговому производству, больница, ветпункт, агробаза, почтово-телеграфное отделение. Преобладали кустарные промыслы.

С 1960 по 1965 г. находился в составе Сокольского района.

Знаменитые уроженцы: Герои Советского Союза А.Д. Юдин, Н.А. Яковлев, А.К. Пахомов, С.И. Воробьев; фигуристка Л.А. Пахомова.

См.: Усть-Кубинский район: история и современность / Администрация Усть-Кубинского муниципального района ; составитель Л.Ю. Смирнова ; редколлегия: Н.С. Акимова [и др.] ; авторы фотографий: А.А. Бобков [и др.]. – Вологда : Древности Севера, 2020. – С. 11.

Фото. Источник: https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&img_url=https%3A%2F%2Fimagecdn.ru%2Fwidth%3Fwidth%3D1100%26alias%3Dxn--35-dlcmp7ch.xn--p1ai%2Fimages%2F2018%2F10%2F22%2F4ac892e279414f2cb235e537e8b3804a.jpg&lr=21&pos=4&rpt=simage&text=усть-кубинский%20район

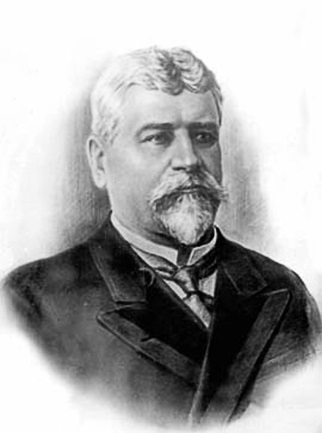

18 января – 195 лет со дня рождения Тимофея Емельяновича КОЛЕСНИКОВА (1829, Угличский уезд Ярославской области – 06.05.1899, Вологда) купца 1-й гильдии, благотворителя, Почетного гражданина г. Вологды. Подробнее

Родился в купеческой семье. Получив домашнее образование, стал заниматься торговлей молочными продуктами и их переработкой.

1866 г. – приехал на жительство в Вологду. Начал активно участвовать в общественной жизни города и вскоре приобрел большую известность.

Утвержден церковным старостой при церкви Вологодской земской городской лечебницы. Избирался в гласные городской Думы на четырехлетие (всего 16 лет), купеческим обществом в купеческие старосты, Обществом страхования имуществ распорядителем в Вологодское городское взаимное страховое общество. Был попечителем губернской земской больницы, директором Вологодского городского общественного банка, организовал бесплатные столовые и ночлежные дома для бездомных, много пожертвований внес в детские приюты, школы, общины сестер милосердия, храмы. На его средства открыты бесплатные городские школы, в т.ч. школа имени Т.Е. Колесникова, и 7-е приходское городское училище на ул. Дворянской.

Был награжден медалями: в 1871 г. золотой медалью «За усердие» на ленте ордена Святого Станислава, в 1873 г. золотой медалью на аннинской ленте, в 1880 г. золотой медалью на Владимирской ленте, в 1884 г. золотой медалью на Александровской, в 1884 г . – на Андреевской. В 1890 г. награжден орденом Святого Станислава III степени, в 1892 г. – орденом Святого Станислава II степени. В 1897 г. удостоен ордена Святой Анны II степени.

В 1891 г. присвоено звание «Почетный гражданин города Вологды».

Скончался в Вологде, панихида и отпевание совершены в Кирилло-Рощенской церкви. Похоронен на кладбище Свято-Духова монастыря (могила не сохранилась).

См.: Балакшин, Р.А. Вторая родина : Тимофей Емельянович Колесников : (1829-1899) / Р.А. Балакшин // Почетные граждане города Вологды / Р.А. Балакшин ; Администрация г. Вологды, Вологодская Городская Дума, Вологодская областная универсальная научная библиотека. – Вологда, 2011. – С. 47-53 ; Портрет Тимофея Емельяновича Колесникова. 1890 г. / художник Беляков Егор Егорович // Портретное искусство второй половины XVII - начала XX века в собраниях музеев Вологды : каталог / М.Е. Даен, Т.В. Максимова, Л.В. Кербут, Е.А. Коновалова ; под редакцией М.Е. Даен ; Вологодский государственный музей-заповедник, Вологодская областная картинная галерея. – Вологда, 2022. – С. 158–160.

Фото: портрет кисти художника Е.Е. Белякова. Источник: https://yandex.ru/images/search?img_url=https%3A%2F%2Fsun9-41.userapi.com%2Fimpg%2FmJhfUSE9nTI9r2zVoJBL9txjBKNZllWQP_04ug%2F0KenlVfZQH0.jpg%3Fsize%3D522x604%26quality%3D96%26sign%3De9f9e557fad35ab0954cf1a0f097a5c9%26type%3Dalbum&lr=21&pos=0&rpt=simage&source=serp&text=портрет%20тимофея%20емельяновича%20колесникова

19 (7) января – 140 лет со дня рождения Ивана Михайловича МАЙСКОГО (настоящая фамилия – Ляховецкий) (1884, г. Кириллов –03.09.1975, Москва), выдающегося советского дипломата, историка, публициста, академика Академии наук СССР (с 1946 г.). Подробнее

Родился в семье лекаря уездной больницы. По национальности – поляк, настоящие имя и фамилия – Ян Ляховецкий. Впоследствии семья переехала в Череповец, где Ян поступает учиться в гимназию, а еще через несколько лет – в Омск.

1892–1901 – Омская мужская гимназия.

В 1901 г. он поступил на историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета, но в 1902 г. за участие в студенческом движении был исключен из него и выслан обратно в Омск под надзор полиции. В ссылке примкнул к социал-демократическому движению. В 1903–1905 гг. И.М. Майский являлся членом Омской группы «Сибирского союза социал-демократов». На жизнь зарабатывал, сотрудничая в различных газетах. В 1905 г. входил в состав Самарской и Саратовской групп РСДРП. Принимал участие в деятельности Саратовского Совета рабочих депутатов. В январе 1906 г. он был арестован и сослан на два года в Тобольскую губернию. Там Ян превращается в Ивана и берет псевдоним – Майский.

После освобождения эмигрировал в Швейцарию, затем перебрался в Германию, где обучался на экономическом факультете Мюнхенского университета. В 1912 г. после окончания университета переехал в Лондон.

После Февральской революции И.М. Майский вернулся в Россию. Работал в Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов, в профсоюзах, членом коллегии Министерства труда во Временном правительстве. На чрезвычайном съезде меньшевиков (ноябрь–декабрь 1917) был избран в ЦК партии. К захвату большевиками власти в октябре 1917 г. И.М. Майский отнесся отрицательно. После Октябрьской революции уезжает в Самару. В августе 1918 г. он вошел в состав правительства Комитета членов Учредительного собрания в Самаре, возглавлял «ведомство труда», т.е. по существу был в ранге министра. В сентябре 1918 г. был исключен из ЦК и из партии. Позднее Майский чуть не заплатил жизнью за участие в КОМуЧе. В 1922 г. он был привлечен к суду в связи с «процессом правых эсеров».

В январе 1922 г. – приехал в Москву, где работал в качестве председателя Сибирского Госплана.

В 1922–1923 гг. он являлся заведующим отделом печати Наркоминдел, в 1923–1925 гг. – редактором журнала «Звезда» в Петрограде, преподавал также в Коммунистическом университете.

В 1925–1927 гг. – советник полпредства по делам печати в Лондоне. После разрыва дипломатических отношений с Англией в 1927 г. – советник полпредства в Японии, где работал до 1929 г. В 1929–1932 гг. – полпред СССР в Финляндии. Дипломатическая работа не мешала И.М. Майскому активно заниматься научно-публицистической работой.

В 1932 г. был назначен полпредом СССР (с 1941 г. – посол) в Англию и находился на этом посту до 1943 г. В 1936–1939 гг. одновременно с выполнением обязанностей посла являлся советским представителем в Комитете по невмешательству в испанские дела, в 1937–1939 гг. – советским представителем в Лиге Наций. В 1943 г. был неожиданно смещен со своего поста.

В 1943–1946 гг. являлся заместителем министра иностранных дел, председателем Межсоюзнической репарационной комиссии в Москве, принимал участие в Крымской (1945) и Потсдамской (1945) конференциях глав правительств СССР, США и Великобритании.

В 1946 г. был уволен с дипломатической службы и одновременно избран действительным членом Академии наук СССР. Местом его работы стал Институт истории АН СССР, он сосредоточен на научно-педагогической работе.

В феврале 1953 г. исключен из рядов партии, выведен из состава членов Академии наук и арестован, ему инкриминировалась ст. 58 УК РСФСР – измена Родине (вместе с другими сотрудниками советского посольства в Лондоне) и обвинен в шпионаже в пользу Великобритании и в антисоветской деятельности. Как признавался потом сам И.М. Майский, это была попытка Берии собрать компрометирующий материал на Молотова. Смерть Сталина и падение Берии мало изменили положение И.М. Майского. Летом 1955 г. он был приговорен к шести годам лишения свободы «за служебные нарушения», но сразу же помилован Верховным Советом СССР, а позднее реабилитирован.

Последние годы жизни академик продолжал работать в Институте истории АН СССР (с 1968 г. – в Институте всеобщей истории АН СССР). По его инициативе в Институте истории были созданы группы исследователей по изучению Испании и Англии, выходили издания под редакцией И.М. Майского («Испанские тетради»). Он руководил аспирантами. В 1957 г. вышла в свет его монография «Испания. 1808—1917». В 1958–1961 гг. под редакцией И. М. Майского были изданы три тома «Хрестоматии по новейшей истории». Начиная с 1948 г. И. М. Майский являлся профессором МГУ (до 1953 г.) и читал курс лекций по новой и новейшей истории Испании. В 1960-е гг. он выпустил серию воспоминаний о своей дипломатической работе в Англии и об известных людях, с которыми ему приходилось встречаться и работать.

11 февраля 1964 г. на расширенном заседании Бюро Отделения истории АН СССР состоялось чествование И.М. Майского в связи с 80-летием.

Он был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

См.: Коновалов Федор Яковлевич. Майский (Ляховецкий) Иван Михайлович / Ф.Я. Коновалов // Выдающиеся вологжане : [биографические очерки]. – 2-е изд. – Вологда, 2010. – С. 217-222 ; Кузьмин, А.Н. Дипломат, историк, писатель / Алексей Кузьмин // Земляки : документально-публицистическое издание : по материалам Кирилловской районной газеты «Новая жизнь», опубликованным в период с 2012 по 2018 год. – Кириллов, 2019. – С. 69–72.

Фото. Источник: Кузьмин, А.Н. Дипломат, историк, писатель / Алексей Кузьмин // Земляки : документально-публицистическое издание : по материалам Кирилловской районной газеты «Новая жизнь», опубликованным в период с 2012 по 2018 год. – Кириллов, 2019. – С. 69.

19 января – 75 лет со дня рождения Владимира Ивановича КОРОБОВА (1949, Сокол – 26.12.1997, Москва), литературного критика. Подробнее

Родился в семье военного. В Соколе прожил 10 лет, закончил здесь 2 класса школы № 11. Затем с семьей переехал в Караганду (Казахстан). Учился в Карагандинском политехническом институте. В армии службу проходил в Москве (газета «На стройке»). Окончил факультет журналистики Московского полиграфического института. Многие стихи и статьи подписывал псевдонимами В. Вологодский и Сухонов, подчеркивая свои корни.

С 1974 по 1978 г. – заведующий отделом критики журнала «Современник», с 1984 по 1986 г. – первый заместитель главного редактора. В 1991–1994 гг. – заместитель главного редактора журнала «Очаг», в 1994–1997 гг. – обозреватель газеты «Москвичка». Член Союза писателей (1978).

В.И. Коробов первым из литературных критиков заинтересовался творчеством В. М. Шукшина. Произведение «Василий Шукшин : творчество, личность» (1977) принесло Владимиру Ивановичу 2-е место на конкурсе за лучшую первую книгу молодого автора. Его переводят в Венгрии, Болгарии, Польше. Вторая книга о Шукшине выходит почти одновременно с книгой «Юрий Бондарев» (1984). За эти два исследования критику присуждают премию имени Ленинского комсомола (1985). В.И. Коробов – автор монографий о поэтах С. Викулове (1980) и Н. Старшинове (1985).

В 1994 г. по заказу одного из издательств В. Коробов за четыре месяца написал продолжение сериала «Дикая Роза». В результате получился оригинальный авантюрный роман из мексиканской жизни «Дикая Роза. Семь лет спустя». При жизни автора был опубликован только газетный вариант; книга была издана только в 2002 г. под авторским псевдонимом Вальехо Хуан Кордес (на использовании псевдонима настояли издатели).

Последние годы жизни В.И. Коробов посвятил роману о жизни женщин «Как жаль, что мужчины так глупы» (остался незаконченным).

См.: Бараков, В.Н. Коробов Владимир Иванович / В.Н. Бараков // Вологодская энциклопедия / главный редактор В. Судаков. – Вологда, 2006. – С. 267 ; Коробов Владимир Иванович. – Текст : электронный // Cultinfo. Культура в Вологодской области : [сайт]. – URL:http://cultinfo.ru/literature/literature-in-the-vologda-region-personalities/korobov-vladimir-ivanovich.php (дата обращения 19.06.2023)

Фото. Источник: https://cultinfo.ru/literature/literature-in-the-vologda-region-personalities/korobov-vladimir-ivanovich.php

20 января – 85 лет со дня рождения Вячеслава Михайловича ХЛЕБОВА (1939, Шекснинский район Вологодской области – 2003), поэта. Подробнее

Родился в семье колхозников. До армии несколько лет работал в колхозе. Служил в группе советских войск в Германии в мотострелковом полку. Службу закончил в звании старшего сержанта. Затем работал электромонтером в Сокольском и Шекснинском районах. В 1965 г. приехал в Череповец, где работал огнеупорщиком в цехе холодной прокатки Череповецкого металлургического завода. В июне 1973 г. перешел в систему треста «Череповецстальконструкция», где трудился монтажником-высотником; в течение шести лет избирался председателем профкома треста. В 1985 г. вновь вернулся на Череповецкий металлургический комбинат и в первом коксовом цехе Коксохимпроизводства вновь стал работать огнеупорщиком. 29 декабря 1989 г. вышел на пенсию.

Писать начал после 30 лет. Входил в состав Союза писателей России (принят 12.01.1994 г.), являлся председателем литературного объединения г. Череповца. Автор сборников басен «Собрание ослов» (1992), «Союз злодеев» (1994), «Ликующие сорняки» (1998), «Волчья мораль» (1999), «Медовое дело» (2002).

См.: Армеева, В.И. Хлебов Вячеслав Михайлович (1939 г. р.) / В.И. Армеева, И.А. Армеева, Т.Н. Малышева // Писатели-вологжане : материалы о жизни и творчестве : методическое пособие / В.И. Армеева, И.А. Армеева, Т.Н. Малышева. – Вологда, 2011. – С. 57–58 ; Кузнецов, Н.А. [Памяти череповецкого поэта-баснописца Вячеслава Михайловича Хлебова] / Н.А. Кузнецов // Окраина : издание Череповецкого литературного объединения. – Череповец, 2005. – № 20. – С. 46.

Фото. Источник: https://cultinfo.ru/literature/union-of-writers-of-russia/hlebov-vyacheslav-mikhailovich.php

21 января – 105 лет со дня рождения Бориса Георгиевича МИХАЙЛОВА (1919, Елец Орловской губернии (ныне Липецкая область) – 13.04.2003, Вологда), историка, краеведа. Подробнее

С отличием окончил исторический факультет МГУ (1941). Участник Великой Отечественной войны. С 1957 г. преподавал в Вологодском педагогическом институте. Доктор исторических наук (1985), с 1981 г. – профессор Вологодского политехнического института. Автор трудов по истории российского революционного народничества и по историческому краеведению, в т. ч. книг «Большевики в Вологодской ссылке» (Вологда, 1974) и «Предвестники бури : очерки о революционных народниках-вологжанах» (Архангельск, 1977).

См.: Панов, Л.С. Михайлов Борис Георгиевич / Л.С. Панов // Вологодская энциклопедия / главный редактор Г. В. Судаков. – Вологда, 2006. – С. 323.

Фото. Источник: https://vogu35.ru/polk-vogu/mikhajlov-boris-georgievich

21 января – 90 лет со дня рождения Александра Николаевича ШИЧКОВА (1934, г. Ленинград (ныне г. Санкт-Петербург) – 7.06.2019, Вологда), заслуженного деятеля науки и техники РФ, почетного работника высшего профессионального образования РФ, доктора технических наук и доктора экономических наук, профессора, академика Международной и Российской инженерных академий, академика Международной академии теории и практики организации производства Подробнее

Окончил Суворовское училище и Ленинградское высшее инженерное морское училище имени Адмирала С. О. Макарова.

1964–1974 – директор Череповецкого филиала Северо-Западного заочного политехнического института.

1974–1986 – ректор Вологодского политехнического института.

1975 – доктор технических наук, 2005 – доктор экономических наук.

1994–1996 – выполнял обязанности заместителя главы Администрации Вологодской области, председателя комитета по промышленной политике и развитию предпринимательства.

1996–1999 – возглавлял отдел лабораторно-исследовательских работ в проектно-исследовательском центре на АОЗТ «ВПЗ», совмещая эту работу с заведованием кафедры в вузе.

1996 – избран академиком Международной и Российской инженерных академий. Им открыто Вологодское отделение Международной Академии наук и практики организации производства.

2011 – присвоено почетное звание «Основатель научной школы «Инновационный менеджмент в производственно-технологических системах» Российской Академией Естествознания.

Более 35 лет заведующий кафедры «Управление инновациями и организация производства», которая преобразовывалась из технологической в инженерно-экономическую Вологодского государственного университета.

По результатам исследований, проведенных Александром Шичковым, опубликованы монографии, учебные пособия и статьи, созданы патенты, имеющие практическую реализацию на уровне изобретений в производственной деятельности предприятий Вологды и Вологодской области. Всего за время работы в университете Александром Николаевичем было опубликовано более 450 научных и учебно-методических работ. Под его руководством подготовлены и защищены более 20 диссертаций на соискание ученой степени кандидата технических наук, 15 аспирантов из числа выпускников вузов региона защитили диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук.

По инициативе Александра Шичкова, бывшего в то время ректором Вологодского государственного политехнического института, были построены социально-значимые объекты не только для сотрудников и студентов вуза, но и для горожан, при этом они не имели финансирования со стороны Министерства образования. Так в Вологде при вузе появились стадион «Политехник», санаторий-профилакторий, столовая на 220 посадочных мест, возведенная студотрядом института за счет средств ВОМЗ, и здание институтской библиотеки, работы на котором профинансировало предприятие «Вологдамелиорация». Все эти объекты функционируют в Вологодском госуниверситете и сегодня.

Государственные награды: медаль «За доблестный труд» (1970), орден «Знак Почета» (1981), серебряные медали «За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР (1988, 1989), удостоен звания «Заслуженный деятель науки и техники РФ» (1994), нагрудный знак «Отличник изобретательства и рационализации 1988 года» (1989), нагрудный знак «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (2007), Почетная грамота и нагрудный серебряный знак от Президента РФ В. В. Путина (2014). Множественные награды Вологодской области и университета.

Стоял у истоков инженерного образования на Вологодчине и посвятил всю свою жизнь инновациям в экономике и промышленном производстве.

См.: Судьбой дарованные встречи... : биография продолжается : Александр Николаевич Шичков. Инженер. Ученый. Педагог. Человек / составители: Н. Н. Маслова, С. М. Щекин]. – Вологда : Арника : ВоГУ, 2019. – 276 с.

Фото. Источник: https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&img_url=https%3A%2F%2Fsun9-27.userapi.com%2Fsun9-34%2Fimpg%2FTveQSf-CkCD-Sa5LSLf4FFUF-zOyjuU1jtXthw%2Fiqese1WxocU.jpg%3Fsize%3D604x453%26quality%3D96%26sign%3D840209dead067f359fb16c3ac12ad627%26type%3Dalbum&lr=21&pos=2&rpt=simage&text=шичков%20александр%20Николаевич%20Вогу

21 января – 70 лет со дня рождения Юрия Дмитриевича ПОЛОВНИКОВА (творческий псевдоним – Митрич) (1954, Сокол – 9.08.2003, Вологда), кинорежиссера, писателя и педагога, основателя студии «Вологдафильм». Подробнее

Окончил среднюю школу № 10 г. Сокола. В 16 лет, окончив курсы фотографов, начал работать на Сокольском комбинате бытового обслуживания. В 1974 г. устроился инструктором в кинокружок на станцию юных техников, создал и руководил детской киностудией «Романтик». С 1980 по 1985 г. трудился на Сокольском ЦБК педагогом-организатором по воспитательной работе с детьми и подростками, затем, до поступления в институт, во Дворце культуры Сокольского ЦБК – режиссером народной студии. С 1986 по 1991 г. учился во Всесоюзном государственном институте кинематографии им. С. А. Герасимова по специальности «кинорежиссура». Получил квалификацию режиссера документального кино и телефильма. В последующие годы жил и работал в Вологде.

Создал более 80 фильмов, в т.ч. «А жизнь короткая такая», «Серафима», «Годовые кольца», «Чаронда», «Костры нашего детства», «Первый парень на деревне», «Остров спасения», «Чик-трак» и др.

В 2000 г. возглавил Правление Союза кинематографистов России в Вологодской области. Долгие годы разрабатывал идею проведения областного кинофестиваля документального кино в Вологде. В 2003 г. его идея воплотилась в жизнь – кинофестиваль «Вологодское кино» объединил ретрофильмы из фонда «Вологдаоблвидеопроката» и авторские киноработы вологодских режиссеров-документалистов.

Трагически погиб при невыясненных обстоятельствах. Похоронен в Вологде.

В 2004 г. имя Ю.Д. Половникова присвоено региональному фестивалю неигрового кино «Фрески Севера».

См.: Просто так с Земли не уходят : книга о жизни и творчестве Юрия Половникова (Митрича) / составитель Н.А. Хлопкова. – Вологда : М-Арт, 2017. – 222 с. ; Половников Юрий Дмитриевич. – Текст : электронный // Вологодская областная универсальная научная библиотека [сайт]. – URL: https://www.booksite.ru/lichnosty/index.php?action=person_page&pid=250&cid=2 (дата обращения 19.06.2023).

Фото. Источник: https://www.booksite.ru/cinema/5_20.html

22 января – 95 лет со дня рождения Алексея Ивановича КУЗИНА (1929, д. Стремиха Вологодского района Вологодской области –2020), доктора ветеринарных наук, профессора Вологодской государственной молочно-хозяйственной академии, Заслуженного деятеля наук РФ (1993). Подробнее

После окончания школы в 1947 г. поступил в Ленинградский ветеринарный институт и в 1952 г. окончил с отличием. По распределению направлен в Сямженский район Вологодской области на должность заведующего центральным зооветучастком. В 1953 г. перевели на должность старшего ветврача Коробицинской машиннотракторной станции в д. Георгиевская, где проработал до сентября 1954 г.

В 1954 г. переведен в Вологодское областное управление сельского хозяйства (облисполком) на должность старшего государственного ветеринарного инспектора. Проводил работу по выполнению противоэпизоотических мероприятий и ликвидации инфекционных болезней.

В 1959 г. поступил в заочную аспирантуру во Всесоюзный институт экспериментальной ветеринарии в Москве. В связи с этим перешел на работу в Вологодскую научно-исследовательскую ветеринарную станцию (ВНИВС) на должность старшего научного сотрудника.

С 1962 г. – директор ВНИВС, где проработал 26 лет.

В 1963 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук по теме «Материалы к изучению туберкулеза крупного рогатого скота в Вологодской области».

В 1965 г. ему присуждено звание старшего научного сотрудника. Защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора ветеринарных наук по теме «Латентная туберкулезная инфекция и ее значение в эпизоотологии туберкулеза крупного рогатого скота».

В 1979 г. присуждено ученое звание доктора ветеринарных наук.

Автор нового научного направления в изучении хронически протекающих инфекционных болезней сельскохозяйственных животных. Разработчик научно-обоснованных методов по усовершенствованию противотуберкулезных мероприятий и оздоровлению хозяйств от туберкулеза КРС на территории СССР. Инициатор изучения широко распространенных инфекций (лейкоз КРС, болезни молодняка, лептоспироз, паратуберкулезный энтерит и микобактериозы животных). Один из исследователей по изысканию бактериальных препаратов (пробиотиков) для лечения и профилактики болезней животных.

С 1981 г. приступил к работе в Вологодском молочном институте на ветеринарном факультете в должности и. о. профессора кафедры микробиологии (по совместительству). С 1988 г. полностью перешел на работу в Вологодский молочный институт на должность заведующего кафедрой микробиологии и эпизоотологии.

22 августа 1986 г. присвоено ученое звание профессора по кафедре микробиологии и эпизоотологии.

В 1993 г. присвоено почетное звание Заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Участник всероссийских и международных конференций, симпозиумов и совещаний, в числе которых Всемирный ветеринарный конгресс (г. Москва, 1979 г.), Французско-советский симпозиум по туберкулезу сельскохозяйственных животных (Франция, г. Лион, 1984) и др.

Включен в 4 издание библиографической энциклопедии успешных людей в России «WHO IS WHO В РОССИИ», 2010 г.

Им опубликовано более 170 публикаций, в т. ч. пять монографий: Опыт оздоровления хозяйств Вологодской области от туберкулеза КРС, 1968; Оздоровление животноводческих хозяйств от туберкулеза, 1982; Оздоровление животноводческих хозяйств от туберкулеза, 1987; Туберкулез сельскохозяйственных животных и его профилактика, 1992; Туберкулез сельскохозяйственных животных, 2003.

За высокие показатели в работе и внедрение результатов научных исследований в практику ветеринарии и животноводства он награжден орденом «Знак Почета» (1971), медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», многочисленными юбилейными медалями, грамотами, благодарственными письмами.

В 2002 году творческий коллектив Вологодской ГМХА под руководством научного руководителя, профессора А.И. Кузина, награжден Почетной грамотой Губернатора области «За многолетнюю активную изобретательскую и рационализаторскую деятельность».

См.: Малков, Н.Г. Кузин Алексей Иванович, 1929–2020 : доктор ветеринарных наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации / Н.Г. Малков, Л.Д. Беляева, А.А. Кузин // Профессора Вологодской ГМХА / Н.Г. Малков, Л.Д. Беляева, А.А. Кузин. – Вологда, 2021. – С. 148–150 ; Ветеринарный врач – профессия добра : [презентация]. – Текст и изображение электронные // Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Вологодская государственная молочнохозяйственная академия имени Н. В. Верещагина : [сайт]. – URL: https://molochnoe.ru/resources/files/library/vistavki/pps/kuzin_ai_1.pdf ; https://molochnoe.ru/resources/files/library/vistavki/pps/kuzin_ai_2.pdf (дата обращения: 03.07.2023). – Опубликовано в разделе «Учёные и преподаватели академии»: юбиляры – ученые и преподаватели академии (страницы истории).

Фото. Источник:

31 января – 205 лет со дня рождения Григория Михайловича АГАФОНОВА (1819, с. Шуйский Городок Тотемского уезда Вологодской губернии (ныне Междуреченский район Вологодской области) – 14.09.1869, Вологда), художника мозаичной живописи. Подробнее

По происхождению государственный крестьянин. С 1840 г. учился в Академии художеств у А.Г. Варнека. В 1846 г. получил малую серебряную медаль за картину «Деревенский мальчик» и звание неклассного художника по исторической и портретной живописи (1850). В 1851 г. написал картину «Две девушки». В 1853 г. перешел в мозаичное отделение Академии художеств.

С 1857 г. принимал участие в исполнении мозаичных образов для Исаакиевского собора (по эскизам Т.А. Неффа и А.Е. Бейдемана): святых Петра и Меркурия (1857–1859), святого Исаакия, Всех Святых (художником были исполнены три головы с левой стороны в 1861–1864 гг.), св. Николая Кочанного (1864–1866), пророчицы Анны и праведной Елизаветы (1866–1869). За работу в Исаакиевском соборе в 1866 г. удостоился звания классного художника 3-й степени, а в 1868 г. – классного художника 2-й степени.

В 1867 г. получил бронзовую медаль на Всемирной выставке в Париже за фамильный мозаичный образ «Всех святых», выполненный совместно с И. Д. Бурухиным и М. П. Муравьевым.

Ушел в отпуск по болезни 10 июля 1869 г., уехал в Вологду, где и скончался.

См.: Агафонов Григорий Михайлович // Художники народов СССР : биобиблиографический словарь : в 6 томах / [составитель О. Э. Вольценбург]. – Москва, 1970. – Т. 1. – С. 49 ; Даен, М. Е. Агафонов Григорий Михайлович / М. Е. Даен // Вологодская энциклопедия / главный редактор Г. В. Судаков. – Вологда, 2006. – С. 26.

Фото: Агафонов Григорий Михайлович и Шаповалов Иван Савельевич. Святой юродивый князь Новгородский Николай Качанов. Мозаика второго яруса главного иконостаса Исаакиевского собора. Источник: https://yavarda.ru/grigoryagafonov.html