1 сентября – 80 лет назад (1944) начала работу ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ ИМ. В.А. ГАВРИЛИНА. Подробнее

Создана приказом Всесоюзного комитета по делам искусств при Совете Народных Комиссаров на базе концертно-эстрадного бюро. Основу творческого коллектива составили эвакуированные из блокадного Ленинграда артисты, главной задачей которых было поддержание боевого духа населения и раненых бойцов Красной Армии, находившихся на лечении в многочисленных госпиталях, развернутых в Вологде.

В 1963 г. здание Дворянского собрания было передано областной филармонии, и через два года, после реставрации, был торжественно открыт концертный зал. В 1999 г., в год 55-летия концертной организации, филармонии было присвоено имя уроженца Вологды, народного артиста РСФСР, лауреата Государственной премии, композитора Валерия Александровича Гаврилина. В этом же году был впервые проведен I Международный музыкальный Гаврилинский фестиваль.

Вологодская областная государственная филармония им. В.А. Гаврилина входит в национальный реестр «Ведущие учреждения культуры России».

Вологодская филармония выступила инициатором создания Ассоциации концертных организаций Северо-Запада, стала организатором и участником крупных фестивальных проектов с участием ведущих профессиональных коллективов и исполнителей: Международного музыкального Гаврилинского фестиваля, Международного театрального фестиваля «Голоса истории», театрально-концертного сезона «Лето в Кремле», Открытого православного фестиваля духовной культуры «Покровские встречи» памяти святителя Игнатия Брянчанинова, музыкального фестиваля «Кружева».

С 2014 г. филармонией успешно реализуется социально значимый проект «Всероссийский виртуальный концертный зал», направленный на создание единого концертного пространства, обеспечивающего бесплатный доступ к лучшим образцам исполнительского искусства жителям отдаленных уголков России. В проектах филармонии принимают участие ведущие профессиональные коллективы и исполнители России и мира, среди которых Владимир Спиваков, Юрий Башмет, Валерий Гергиев, Денис Мацуев и многие другие.

АУК ВО «Вологодская областная государственная филармония им. В. А. Гаврилина входит в национальный реестр «Ведущие учреждения культуры России», а также является членом Союза концертных организаций России.

В настоящее время в Вологодской филармонии работают коллективы: Мужской камерный хор Вологодской филармонии, Вокальный ансамбль «Гран-При» (художественный руководитель Ольга Мишина), Камерный оркестр Вологодской филармонии под управлением заслуженного артиста России Александра Лоскутова, Ансамбль песни и танца «Русский Север» (художественный руководитель Евгений Максимов), Ансамбль народной песни «Солнцеворот» под управлением Вячеслава Попикова, Губернаторский оркестр русских народных инструментов под управлением заслуженной артистки России Галины Перевозниковой.

Солисты Вологодской филармонии: Лариса Пилинская (сопрано), Владимир Болдырев (баритон), Евгения Ливинец (меццо-сопрано), Сергей Калинов (баритон), Антон Николаев (баритон), Светлана Колесникова (сопрано).

Концертмейстеры: Ольга Козийчук, Ирина Малинина.

См.: Вологодская областная государственная филармония им. В.А. Гаврилина, 75 лет / Департамент культуры и туризма Вологодской области. – Вологда : [б.и.], 2019. – 15 с. : цв. ил., портр. ; Вологодская областная государственная филармония им. В.А. Гаврилина : [к 60-летию филармонии] / Департамент культуры Вологодской области. – Вологда : ВОГФ, 2004. – 509, [2] с. : цв. ил.* ; История филармонии. – Текст : электронный // Вологодская областная государственная филармония имени В. А. Гаврилина : [сайт]. – URL: https://volfilarmonia.ru/vtorostepennyie-straniczyi/o-filarmonii/o-filarmonii.html (дата обращения 11.07.2023).

Источник: https://vologda-oblast.ru/o_regione/kultura/muzyka/vologodskaya_oblastnaya_gosudarstvennaya_filarmoniya_im_v_a_gavrilina/

2 сентября – 70 лет со дня рождения Владимира Валентиновича ВОРОПАНОВА (1954, Тотьма – 5.02.2021, Вологда), искусствоведа, музейного работника. Подробнее

Вскоре после рождения Владимира семья Воропановых переехала в Вологду. Учился в вологодской средней школе № 2, с детских лет начал интересоваться искусством.

В 1971 г. поступил в Ленинградский государственный университет. Учился на кафедре истории искусства исторического факультета. В университете сначала занимался театрально-декорационной живописью в России эпохи Серебряного века, а потом переключился на современное русское искусство.

Окончив обучение в 1976 г., Владимир Валентинович вернулся в Вологду и поступил на работу в Вологодскую областную картинную галерею, в которой прошел все этапы профессиональной занятости. Сначала работал экскурсоводом, потом был заведующим отделом графики, с 1981 по 2018 год – директором галереи.

Владимир Валентинович провел большую работу по открытию новых филиалов галереи: «Русское искусство 17-19 века», «Мемориальный музей В.Т. Шаламова», «Мемориальная мастерская А.В. Пантелеева», «Музейно-творческий центр народного художника России В.Н. Корбакова». Внес большой вклад в дело популяризации современного искусства. В.В. Воропанов является автором большой серии альбомов, научных каталогов, буклетов о творчестве ведущих вологодских художников В.Н. Корбакова, Г.Н. и Н.В. Бурмагиных, В.А. Сергеева, А.Т. Наговицына, Л.Н. Щетнева, А.Н. Шебунина и других.

Его статьи по музейно-искусствоведческим проблемам публиковались в журналах «Искусство», «Художник», «Русская Америка», в научных сборниках профессиональной тематики. В вологодской периодической печати регулярно печатались статьи о вологодских художниках и о работе картинной галереи.

В научно-творческой жизни Владимира Валентиновича особенное место заняли произведения гравюры малых форм, связанные с книгой, а именно экслибрисы или книжные знаки. 10 лет В. Воропанов был председателем Вологодского городского клуба любителей книжного знака «Экслибрис», позже членом Совета Российской ассоциации экслибрисистов и председателем Совета НП «Общенациональное общество любителей экслибриса графики» (НОЛЭ).

Будучи директором ВОКГ, преподавал мировую художественную культуру в Вологодском педагогическом институте и в Летней русской школе в Миддлбери (штат Вермонт, США), являлся членом комиссии по критике и искусствознанию Союза художников России.

Владимир Валентинович вел активную работу по формированию вокруг картинной галереи творческой среды в лице любителей искусства, художников, коллекционеров, меценатов и спонсоров. Руководил клубами коллекционеров и любителей искусства при галерее.

Владимир Воропанов был удостоен звания заслуженный работник культуры РФ (1997) и стал лауреатом Государственной премии Вологодской области по литературе и искусству (1998). В 2005 г. награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». В 2014 г. В. Воропанову присвоили звание Почетный гражданин города Вологды. В 2016 г. Награжден Почетной грамотой FISAE Удо Иваска.

Всю свою жизнь Владимир Валентинович посвятил работе в Вологодской областной картинной галерее. Под его руководством и при его активном участии были подготовлены крупные межмузейные выставки «Искусство земли вологодской» (Москва, С.-Петербург, Нижний Новгород), «Вологодская графика 20 века» (Москва), персональные и групповые выставки вологодских художников и художников других городов и регионов России.

В 2015 г. Вологодская картинная галерея была выселена из здания, в котором находилась последние 50 лет – из Воскресенского собора. Вскоре Владимир Валентинович ушёл с поста директора ВОКГ, но продолжал работать в должности старшего научного сотрудника отдела учета и хранения фондов.

Владимир Валентинович Воропанов умер в Вологде 5 февраля 2021 г. Похоронен на Аллее почетных граждан на Пошехонском кладбище. Свою огромную коллекцию книг и картин Владимир Валентинович завещал родной картинной галерее.

См.: Вологодская областная картинная галерея. Владимир Валентинович Воропанов / Вологодская областная картинная галерея ; составитель И.Б. Балашова. – Вологда : Арника, 2021. – 167 с. : ил., портр.* ; Первые Воропановские чтения. Художественная культура Русского Севера в XXI веке. Роль личности в становлении и развитии музея : [памяти искусствоведа, заслуженного работника культуры Российской Федерации Владимира Валентиновича Воропанова (1954-2021)] : сборник научных статей / Департамент культуры и туризма Вологодской области, Вологодская областная картинная галерея. – Вологда : Принт, 2022. – 159 с. : ил. ; Воропанов Владимир Валентинович. – Текст : электронный // Вологодская областная универсальная научная библиотека : [сайт]. – URL: http://booksite.ru/people/Alfavitnyy_spisok/view/313 (дата обращения 11.07.2023).

Источник: https://vologda.gosuslugi.ru/o-munitsipalnom-obrazovanii/pochetnye-grazhdane/pochetnye-grazhdane_63.html

6 сентября (25 августа) – 150 лет назад (1874) открыта НИКОЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ Г. Н. ПОТАНИНА. Подробнее

В конце 1871 г. в Никольск был доставлен по этапу политический ссыльный Григорий Николаевич Потанин (1835–1920), знаменитый впоследствии географ, этнограф и путешественник.

В то время в Никольске жил и работал учителем русского языка в духовном училище Иван Степанович Кубасов (1834–1909). Он знал четыре языка, изучал многие науки. Посетив дом Кубасовых, Потанин был приятно удивлен их домашней библиотекой. Она была невелика по количеству книг, но хорошо подобрана по содержанию. Именно с Кубасовым у Потанина и завязалась прочная дружба. Он поделился своими мыслями об устройстве публичной библиотеки в Никольске. Вместе друзья подготовили ходатайство в Земскую управу. Кубасов предоставил помещение в своем доме.

Библиотека открылась через три месяца после отъезда политссыльного Г.Н. Потанина. Ядром публичной библиотеки послужила личная библиотека И.С. Кубасова. Земская управа средств на пополнение фонда в первые годы не выделяла, только с 1878 г. земство начало ассигновать на библиотеку небольшие средства.

В течение 44 лет библиотека располагалась в доме Кубасовых и обслуживала не только горожан, но и многих жителей уезда, высылая иногда книги по почте. И. С. Кубасов работал в библиотеке многие годы, а потом передал библиотеку дочери – Марии Ивановне, которая проработала в библиотеке 36 лет. На 1 января 1890 г. книжный фонд имел 1981 том, число читателей через год составило 391 человек.

В фонде библиотеки имелось много специальной литературы, сочинений русских и зарубежных писателей, а также краеведческая литература. Немало ценных книг сохранилось до сих пор, в т.ч. многотомное издание «Всемирной истории» Шлоссера 1862 года издания, «Жизнь животных» Брэма 1866 года издания и другие.

Публичная библиотека до 1918 г. предоставляла читателям большой выбор периодических изданий: «Исторический вестник», «Вестник Европы», «Северный вестник», «Мир божий», «Духовное богатство», «Семья и школа», «Природа и охота», «Наблюдатель», «Охотничья газета», «Душеполезное чтение» и другие.

После 1918 г. начались частые переезды из одного здания в другое; некоторое время библиотека была закрыта, а затем объединена с книжными фондами учебных заведений города. В 1924 г. она получила статус районной.

С 1930 по 1949 г. библиотекой заведовала Мария Сергеевна Карандашева, «Отличник культурной работы». Помещение, в котором находилась библиотека в эти годы, было в очень ветхом состоянии. Благодаря настойчивости Марии Сергеевны библиотека была переведена в здание, где располагается и по сей день – в бывший дом купца Шумилова.

С 1949 по 1966 г. библиотекой заведовал М.Е. Шиловский. Он проработал в учреждениях культуры более 30 лет и имел звание «Заслуженный работник культуры». За время работы М.Е. Шиловского в районе сформирована библиотечная сеть. Если в 1949 г. на селе было только 4 сельских библиотеки, то к 1967 г. их уже стало 27.

В 1961 году Совет Министров РСФСР присвоил библиотеке имя Г.Н. Потанина.

С 1966 по 1990 г. сначала заведующей, а затем директором ЦБС (в связи с централизацией) стала В.И. Гомзикова, посвятившая всю свою трудовую деятельность библиотечному делу. Звание «Заслуженный работник культуры РСФСР», значок Министерства культуры СССР «За отличную работу», большое количество почетных грамот говорят о ее отношении к труду. Заслуги библиотеки этого периода неоднократно отмечены Почетными грамотами и дипломами. Званием «Лучшая библиотека РСФСР» Никольская районная библиотека им. Г.Н. Потанина была удостоена в 1969, 1971, 1973, 1976, 1978 гг.

Благодаря централизации в 1978 г. улучшилось материальное обеспечение районной библиотеки и сельских филиалов, расширилась структура библиотеки, открылись новые отделы: методический, комплектования и обработки литературы, отдел использования единого книжного фонда. Никольская ЦБС одна из первых в области провела работу по реклассификации отделов книжного фонда, каталогов и картотек.

В 1990-е гг. прекратилось централизованное комплектование, сократились штаты библиотечных работников, задерживалась выдача заработной платы. С марта 1990 по август 2002 г. библиотекой руководила Л.П. Зизевских. Благодаря ее деловым качествам, энергии, умению отстаивать профессиональные интересы на всех уровнях власти библиотека успешно справлялась с трудностями. В 1999 г. к 125-летию библиотеки был подарен первый компьютер.

Начало XXI века в истории библиотеки – это целенаправленная деятельность по поиску интенсивных путей развития и новых форм обслуживания, освоение и внедрение информационных технологий.

См.: Никольская центральная районная библиотека им. Г.Н. Потанина : (к 135-летию Никольской центральной районной библиотеки) / Никольская ЦРБ имени Г.Н. Потанина. – Никольск, 2009. – 7 с. : ил.* ; Слепухин, Е. Иван Степанович Кубасов – основатель Никольской уездной библиотеки / Е. Слепухин // Авангард. – Никольск, 2013. – 3 сент. – С. 3 ; История МЦБС. – Текст : электронный // Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Никольского муниципального района» : [сайт]. – URL: http://niklib.ru/?page_id=168 (дата обращения 11.07.2023).

Источник: https://yandex.ru/images/search?img_url=https%3A%2F%2Fonmck.ru%2Fupload%2Fiblock%2F356%2Fbibl_potanina.jpg&lr=21&pos=8&rpt=simage&source=serp&text=НИКОЛЬСКАЯ%20РАЙОННАЯ%20БИБЛИОТЕКА%20ИМЕНИ%20Г.%20Н.%20ПОТАНИНА

7 сентября (26 августа) – 160 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича ДЕЛАРОВА (1864, Марьевка Константиноградского уезда Полтавской губернии – 06.06.1928, пос. Молочное Вологодского уезда Вологодской губернии), ученого–агронома, экономиста и общественного деятеля. Подробнее

Родился в дворянской семье. Первоначальное образование получил в сельской школе с. Семеновки. Учился в Харьковской, Белгородской гимназиях. Но из последней был исключен за участие в народовольческом кружке. В 1880 г. поступил в Харьковское земледельческое училище.

В 1885 г. после окончания училища получил право поступления в Петровскую академию, которое предоставлялось лучшим выпускникам, но, не имея средств для продолжения учебы, был вынужден работать.

В 1885-1886 гг. Д.И. Деларов работал межевщиком в Симбирском удельном округе. В г. Симбирске познакомился с семьей Ульяновых. Это знакомство сохранилось до конца жизни. Д.И. Деларов посещал М.А. Ульянову и М.И. Ульянову, когда они находились в вологодской ссылке.

В 1886 г. Д.И. Деларов поступает в Петровскую (ныне им. Тимирязева) сельскохозяйственную академию.

Еще будучи учащимся Харьковского училища, юноша вступает на путь революционной борьбы. Он деятельно занимается изучением крестьянского вопроса, политической экономии и сельскохозяйственной экономики.

В Петровской академии Д.И. Деларов принимает самое деятельное участие в нелегальных студенческих организациях. В 1889 г. по требованию охранки он был исключен из академии и арестован. Просидев в одиночной камере полтора месяца, Д.И. Деларов был отправлен в г. Вязники Владимирской губернии. С этого времени он находился под негласным надзором полиции.

В 1890 г. по просьбе совета Петровской академии Д.И. Деларову был разрешен въезд в Москву для сдачи экзаменов. Представив в 1891 г. дипломную работу, он окончил академию со званием кандидата. Потом работает в ряде губерний статистиком, лесоводом, агрономом.

Будучи членом II-й Государственной думы, Д.И. Деларов отстаивает интересы крестьянства, выступает за революционное разрешение крестьянского вопроса.

В 1911 г. по приглашению Вологодского общества сельского хозяйства Д.И. Деларов приезжает в Вологду и занимает должность агронома-секретаря. С этого времени, с небольшим перерывом, вся жизнь, общественная и научная деятельность Д.И. Деларова связана с Севером европейской части России.

В Вологде Деларов включился в кооперативное движение на Севере, становится действительным членом Вологодского общества сельского хозяйства, редактирует журнал «Северный хозяин», организует и ведет курсы для крестьян, занимается подготовкой мастеров маслоделия и работников низовой кооперации, редактирует книгу «Маслодельные артели Вологодской губернии», занимается агропропагандой, участвует в организационном бюро Вологодского кооперативного съезда.

В период от Февральской до Октябрьской революции Дмитрий Иванович принимает деятельное участие в организации и первых шагах работы Совета рабочих и крестьянских депутатов в Вологодской губернии.

После Октябрьской революции Деларов – член Правления союза по изготовлению земледельческих орудий в г. Ярославле, инструктор Вологодского отделения Московского народного банка, председатель Вологодского общества сельского хозяйства.

В 1919 г. Д.И. Деларов Советом Вологодского молочного института избирается на должность заведующего кабинетом обществоведения, а в 1921 г. – профессором экономики и экономической географии молочного хозяйства и скотоводства.

Одновременно был директором областной опытной станции, заведующим отделом экономики и организации хозяйства этой станции, уполномоченным Наркомзема по опытному делу, служил в губплане в секции статистики и экономики. Деларова избирали председателем секции народного хозяйства и членом правления Общества изучения Северного края. Он принял участие в организации отдела народного хозяйства в губернском музее краеведения, преподавал на курсах по переподготовке учителей, агрономов и крестьян, был участником всех всероссийских съездов по опытному делу.

Подготовил и ввёл практику преподавания новый курс «Экономики и экономической географии скотоводства и молочного хозяйства».

Д.И. Деларов детально исследовал экономику крестьянского хозяйства Севера. Начиная с 1921 г. он опубликовал серию работ на эту тему: «Крестьянское хозяйство Севера», «Районирование Северной области с точки зрения сельского хозяйства и ее задач», «Северная область как центр маслоделия Европейской России», «Нужды крестьянского хозяйства и кооперация», «Северная область и ее место в народном хозяйстве СССР».

Умер и похоронен в поселке Молочное.

См.: Веселовский, А.А. Вологжане-краеведы : источники словаря / А. и А. Веселовские. – Вологда, 1923. – С. 15-16 ; Панов, Л.С. Деларов Дмитрий Иванович / Л.С. Панов // Вологодская энциклопедия / главный редактор Г.В. Судаков. – Вологда, 2006. – С. 185* ; Половинкин, П.А. Дмитрий Иванович Деларов / П.А. Половинкин // Имена вологжан в науке и технике / Вологодский государственный педагогический институт, Вологодский областной краеведческий музей. – Вологда, 1968. – С.163-165 ; Токмачева, Л. Проблемы крестьянского хозяйства в трудах Д.И. Деларова / Л. Токмачева // Сборник научных работ студентов и аспирантов ВГПИ / Научно-исследовательское бюро ВГПИ. – Вологда, 1993. – С.28-36.

Источник: https://yandex.ru/images/search?img_url=https%3A%2F%2Fxn--80aaobnjdrekmhfj8o.xn--p1ai%2Fupload%2Ffrom_old_sites%2Fkrasnoeprikame%2F85f%2Foqp4tkzc81qb0342sxep01qdnm67lcly%2Fizobrazhenie_82.png&lr=21&pos=1&rpt=simage&source=serp&text=деларов%20дмитрий%20иванович

8 сентября – 105 лет со дня рождения Веры Дмитриевны ВЕСЕЛОВОЙ (1919, д. Бревново Кубеноозерской волости Вологодского уезда Вологодской губернии – 24.05.2006, Вологда), художника декоративно-прикладного искусства (кружевоплетение). Подробнее

Постоянно жила и работала в Вологде с 1932 г.

Училась в Вологодской кружевной профтехшколе (1932–1935), в Московском художественно-промышленном училище им. М.И. Калинина (1939–1942).

Член Союза художников СССР с 1960 г. Работала художником художественной лаборатории «Волкружевосоюза» (1938–1939), художником в экспериментальной кружевной лаборатории на Вологодской кружевной фабрике (с 1964 г. объединение «Снежинка») (1942–1972, 1974–1977). Главный художник объединения «Снежинка» (1972–1974).

Участник областных, межрегиональных, всероссийских, всесоюзных, международных художественных выставок с 1945 г. Персональные выставки кружева: Москва (1956), Вологда (1990).

Лауреат Государственной премии РСФСР им. И.Е. Репина 1968 г., заслуженный художник РСФСР с 1972 г.

Произведения художника находятся в коллекциях Вологодской областной картинной галереи, Вологодского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, в музее Вологодской кружевной фирмы «Снежинка», Государственном Эрмитаже, Государственном Русском музее, Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, Российском этнографическом музее, Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее-заповеднике, в частных собраниях России и за рубежом.

На протяжении многих лет В.Д. Веселова определяла стилевое направление и особенности вологодского кружева. Автор уникальных выставочных произведений в традиционной технике вологодского кружевоплетения и работ экспериментального характера.

См.: Веселова Вера Дмитриевна // Художники Вологодской области XX – начала XXI века : биобиблиографический словарь / Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия Вологодской области, Вологодская областная картинная галерея, Вологодское региональное отделение ВТОО «Союз художников России», Череповецкое региональное отделение ВТОО «Союз художников России». – Вологда, 2011. – С. 30–31. – Библиогр.: с. 243-244* ; Глебова, А. Жизнь, посвященная кружеву / А. Глебова // Красный Север. – Вологда, 2009. – 10 сентября. – С. 12 ; Кондратьева, Е. Кружевных дел мастерица / Е. Кондратьева // Комсомольская правда. Вологодская область. – 2010. – 4-11 ноября. – С. 43 : ил.

Источник: https://cultinfo.ru/art/painting-and-schedule/veselovа-vera.php

11 (29 августа) сентября – 115 лет назад (1909) открыта ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТОРГОВАЯ ШКОЛА (ныне – Вологодский кооперативный колледж). Подробнее

Школа находилась на Московской улице и арендовала помещения в частном доме мещанина Андреева (ныне Советский проспект, 54). Она состояла из четырех классных комнат, рекреационного зала и буфета.

Школа имела три основных класса и один приготовительный. В последний принимались дети не моложе 11 лет, окончившие начальную школу с 4-годичным курсом обучения. Приемные испытания учеников проводились в августе – сентябре, занятия начинались в конце августа и заканчивались в конце мая – начале июня.

Руководил работой школы попечительский совет, председателем которого был Сергей Михайлович Яковлев – Вологодский городской голова. Главные функции совета состояли в изыскании средств на содержание школы, а также в облегчении положения беднейших учеников. С этой целью было создано общество вспомоществования нуждающимся учащимся. Кроме того, совет добился учреждения стипендий для учеников. Все это способствовало улучшению материального положения учащихся, так как обучение в школе было платным (25 рублей) и не все родители могли внести деньги в срок и в полном объеме.

Обучение в школе носило прикладной характер, ибо основной задачей считалась подготовка конторщиков, приказчиков, бухгалтеров для торгово-промышленных заведений Вологды и губернии. Проводились экскурсии на предприятия.

После окончания второго класса ученики проходили летнюю практику в конторах торгово-финансовых и промышленных учреждений.

В школе учились дети из семей крестьян, мещан, духовенства, чиновников, купцов и дворян, потомственных почетных граждан. Национальный состав учеников: русские, поляки, латыши, евреи.

По окончании школы выпускникам выдавались свидетельства в том, что они «обучались в Вологодской городской трехклассной торговой школе и на основании статьи 140 высочайше утвержденного «Положения о коммерческих учебных заведениях» по прослужении пяти лет в торговых или промышленных учреждениях в должности конторщика, приказчика, бухгалтера и т. д. имеют право на получение звания личного почетного гражданина, а в случае поступления на государственную службу – право для присвоения первого классного чина и право на поступление в число аптекарских учеников».

Число учащихся школы за все время ее существования колебалось от 140 до 146 человек. Всего состоялось семь выпусков.

Торговая школа просуществовала до 1918 г., после чего была преобразована в школу второй степени № 9 с экономическим отделением, а затем в профессионально-экономическую школу. Школа была семилетней, средней, менялась нумерация: № 2, № 20, № 4, в настоящее время – школа № 4 (Советский проспект, 120).

12 апреля 1922 г. на базе школы открылся кооперативно-экономический техникум. Первый выпуск в 1923 г. составил 8 человек, в 1924 – 10 человек, в 1925 – 24 человека. В 1925 г. при колледже открылось второе отделение – торгово-кооперативное, которое стало готовить заведующих магазинами и других организаторов торговли. С 1926 г. был введен четырехгодичный курс обучения. Вологодский кооперативно-экономический техникум в эти годы являлся единственным кооперативным учебным заведением в Северо-Западном регионе страны. К этому времени были открыты счетно-финансовое, планово-статистическое, торгово-кооперативное и инструкторское отделения.

В 1930 г. учебное заведение было преобразовано в Краевой техникум потребительской кооперации Северного Крайпотребсоюза. В 1934 г. техникум переименован в Вологодский кооперативный техникум. В 1955 г. наряду с очным открылось заочное отделение. В 1999 г. на базе техникума был открыт Вологодский институт бизнеса. В июле 2010 г. по результатам аккредитации учебного заведения по решению учредителей Вологодский кооперативный техникум изменил свое название, став Вологодским кооперативным колледжем, с 2016 г. – частное профессиональное образовательное учреждение «Вологодский кооперативный колледж».

Сегодня колледж – это многоуровневая система профессиональной подготовки и переподготовки кадров для сферы малого и среднего бизнеса Вологодской области. Колледж входит в Ассоциацию образовательных учреждений потребительской кооперации России, является региональной площадкой национального чемпионата профессий и предпринимательских идей «Карьера в России».

В настоящее время в колледже реализуются следующие программы подготовки: Информационные системы и программирование; Технология продукции общественного питания; Экономика и бухгалтерский учет; Коммерция; Право и организация социального обеспечения; Реклама; Гостиничный сервис; Официант, бармен, буфетчик; Поварское и кондитерское дело; Продавец, контролер кассир; Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий; Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.

См.: НОУ СПО Вологодский кооперативный колледж : [г. Вологда] // Вологодская торгово-промышленная палата. Сохраняя традиции. – Вологда, 2012. – С. 101 : ил. ; Кириллова, М. В. Сто славных лет – сто славных дел / Кириллова М. В. // Источник. – Вологда, 2022. – № 2 (114) июнь. – С. 46–48 : фот. ; Самодурова, Д. В ногу с веком / Д. Самодурова // Вологда. РФ. – 2022. – 20 апреля. – С. 15 : фот. ; Тихонова, А. В. Вологодская городская торговая школа / А. В. Тихонова // Вологодская энциклопедия / главный редактор Г. В. Судаков. – Вологда, 2006. – С. 114-115* ; Шалушкина, Т. Студенческая весна столетнего колледжа / Т. Шалушкина // Грани. – Вологда, 2022. – № 2 (49). – С. 44-48 : фот.

12 сентября (31 августа) – 125 лет со дня рождения Геннадия Дмитриевича ОБИЧКИНА (1899, д. Синицыно Кубено-Озерского (ныне Вологодского) района Вологодской области – 1981, Москва), советского историка. Подробнее

Родился в семье крестьянина-середняка. В 1913 г. окончил двухклассное училище и начал работать по найму. После Февральской революции добровольцем поступил в армию. Участник Первой мировой войны, воевал на Салоникском (Македонском) фронте. После Октябрьской революции был интернирован французскими властями и сослан на принудительные работы в Алжир. Возвратился в Россию в сентябре 1920 г.

В 1920–1921 гг. служил в Красной Армии.

Окончил рабфак (1924), общественно-экономическое отделение педагогического факультета второго Московского государственного университета (1928) и аспирантуру института философии Коммунистической академии (1931), затем – на преподавательской и партийной работе.

В 1930 г. стал заведующим кафедрой философии в Тимирязевской сельскохозяйственной академии. После окончания аспирантуры заведовал кафедрой философии в вузах Иркутска, в Горьком. В 1943–1945 гг. работал заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации Горьковского обкома партии. С 1945 г. по направлению ЦК партии работал в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС заместителем директора и директором. Одновременно – профессор кафедры истории КПСС Академии общественных наук при ЦК КПСС. В 1957–1959 гг. – главный редактор журнала «Вопросы истории КПСС».

Член Главной редакции Большой советской энциклопедии (2-е и 3-е издание) и «Советской исторической энциклопедии».

В течение многих лет Геннадий Дмитриевич тщательно и всесторонне изучал огромное литературное наследие В. И. Ленина. При его непосредственном руководстве были подготовлены четвертое и Полное собрание сочинений В. И. Ленина. Г. Д. Обичкин работал над подготовкой второго издания сочинений Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Принимал участие в подготовке и редактировании сборников «Против ревизионизма», «О национально-колониальном вопросе», «О союзе рабочего класса и крестьянства», «О работе Советского государственного аппарата», «О религии», «Ленин и Горький», «Декреты Советской власти», «I съезд РСДРП», «VI съезд РСДРП. Протоколы». При участии Геннадия Дмитриевича вышли многие сборники историко-партийных документов к 50-летию первой русской революции и 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции.

См.: Авдеев, В. А. Геннадий Дмитриевич Обичкин / [В.А. Авдеев] // Имена вологжан в науке и технике / Вологодский государственный педагогический институт, Вологодский областной краеведческий музей. – Вологда, 1968. – С. 46–48. : портр. ; Обичкин Геннадий Дмитриевич // Большая советская энциклопедия : [в 30 томах ] / главный редактор А.М. Прохоров. – 3-е изд. – Москва 1974. – [Т. ] 18 : Никко-Отолиты. – С. 183* ; Обичкины Евгений и Геннадий // Малая родина. Высоковский край. Вологодский район / редактор-составитель Л.В. Маркелов. – Вологда, 2017. – Т. 2. – С. 246–255 : фот.

Источник: https://yandex.ru/images/search?img_url=https%3A%2F%2Fstatic.tildacdn.com%2Ftild6464-3764-4632-b763-363235656333%2F__.jpg&lr=21&pos=0&rpt=simage&source=serp&text=Геннадий%20Дмитриевич%20ОБИЧКИН

13 (1) сентября – 165 лет со дня рождения Аветиса Айрапетовича КАЛАНТАРА (1859, с. Великие Акулисы Нахичеванского уезда Эриванской губернии – 28.11.1937, Ереван), исследователя в области животноводства и молочного дела, основателя Вологодского молочного института. Подробнее

Сын сельского учителя. Окончил Петровскую земледельческую и лесную академию в Москве (1882).

В студенческие годы во время каникул работал в крестьянских хозяйствах и молочных артелях. В Едимоновской школе молочного хозяйства (Корчевский уезд Тверской губернии) он познакомился и затем подружился с Н.В. Верещагиным.

В 1982 г. Н.В. Верещагин предложил Калантару возглавить Едимоновскую школу. Аветис Айрапетович согласился, но при удовлетворении двух условий: 1) ввести в школе теоретическое преподавание и 2) устроить при школе лабораторию для научных исследований.

В 1889 г. под его руководством создан проект высшего учебного заведения по молочному хозяйству. В этом же году он осуществил издание первого в стране специального журнала «Молочное хозяйство».

В 1890 г. Калантар был назначен старшим специалистом по молочному хозяйству и скотоводству при Департаменте земледелия и сельской промышленности. Занимая эту должность, Калантар учредил по всей стране молочнохозяйственные школы (всего действовало 24 таких школы), создал институт правительственных инструкторов для оказания помощи в организации маслодельных и сыродельных заводов, организовал работу научно-исследовательских лабораторий в области молочного дела.

В 1908 г. Калантар добился введения в Свод решений 3-го съезда молочных хозяев в Ярославле пункта об организации высшего образовательного учреждения для подготовки специалистов по молочному делу, а в 1911 г. настоял на начале строительства Молочнохозяйственного института в селе Фоминское в 15 км от Вологды в месте, которое он выбрал сам.

С 1903 по 1914 г. он был участником всех международных конгрессов по молочному делу, постоянным членом Международной молочной федерации.

С 1919 по 1922 г. возглавлял в Вологодском молочнохозяйственном институте опытную станцию техники переработки молока, а затем кафедру организации молочного дела, где читал курс «Организация молочного стада и технология молока». В 1920 г. получил звание профессора. Одновременно с работой в институте с 1921 по 1929 гг. руководил кафедрой молочного хозяйства в Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева.

В 1923 г. Калантар был выдвинут на должность начальника управления животноводства Наркомзема РСФСР. Находясь на этой должности, он составил «Новый план улучшения животноводства в советской России», который лег в основу развития животноводства страны в восстановительный период. В 1930 г. по приглашению Совнаркома и Наркомзема Армянской ССР переехал в Армению, основал кафедру молочного дела и возглавил научно-исследовательскую работу по молочному делу. В 1937 г. правительство Армении присвоило ему почетное звание «Герой труда».

В 1903 г. Калантар выпустил учебное пособие «Общедоступное руководство по молочному хозяйству», которое выдержало 9 изданий. Кроме того, он опубликовал свыше 100 работ, в т. ч. «К вопросу о производительности русского скота» (1880), «Охлаждение и пастеризация молока для хранения его от порчи и улучшения качества масла» (1892), «Сгущение и стерилизация молока и сливок» (1897), «Плесень масла и борьба с нею» (1926).

См.: Грунская, В. А. Калантар Аветис Айрапетович / В.А. Грунская, М.А. Рукавишникова // Вологодская энциклопедия / главный редактор Г.В. Судаков. – Вологда, 2006. – С. 234* ; Малков, Н.Г. Калантар Аветис Айрапетович, 1859–1937 / Н.Г. Малков, Л.Д. Беляева, А.А. Кузин // Профессора Вологодской ГМХА / Н.Г. Малков, Л.Д. Беляева, А.А. Кузин. – Вологда, 2021. – С. 9-13 : портр.

Источник: https://yandex.ru/images/search?img_url=https%3A%2F%2Fupload.wikimedia.org%2Fwikipedia%2Fuk%2Fd%2Fd9%2FKalantar_A_A.jpg&lr=21&pos=3&rpt=simage&source=serp&text=Калантар%20Аветис%20Айрапетович

15 сентября – 95 лет со дня рождения Исаака Абрамовича ПОДОЛЬНОГО (1929, Вологда – 13.11.2017, там же), ученого, краеведа, советского и российского писателя. Подробнее

В годы Великой Отечественной войны работал в Вологодском госпитале, помогал раненым. Окончил Вологодской пединститут. В студенческие годы редактировал институтскую газету, также работал фотокорреспондентом областных газет.

Исаак Абрамович около 10 лет проработал учителем, затем директором школы. Закончил аспирантуру по физической химии в Москве, стал кандидатом химических наук. Его диссертация посвящена изучению защиты металлов от коррозии. В Вологодском государственном педагогическом институте прошел путь от ассистента до профессора. На протяжении десятилетия заведовал кафедрой химии, 15 лет был деканом факультета повышения квалификации директоров школ Северо-западного региона.

Исаак Абрамович был одним из основателей факультета социальной педагогики и психологии Вологодского педагогического университета.

Наряду с основной педагогической деятельностью более 25 лет занимался литературным трудом. Является автором двух десятков книг. Первый его писательский труд – книга «С.А. Балезин» в соавторстве с А.С. Балезиным, Ф.Б. Гликиной и Э.Г. Зак вышла в издательстве «Наука» Академии наук СССР в 1988 г. в серии «Научно-биографическая литература». В 1994 г. вышла его первая книга авторской серии «Записки счастливого человека» – «Педагогические раздумья», а за книгу «Что было – то было» из этой серии Исаак Абрамович стал лауреатом престижного всероссийского конкурса «Самая добрая книга страны» 1998 года. А исследования И.А. Подольного по Холокосту известны во всём мире.

На протяжении четверти века И.А. Подольный сотрудничал с вологодскими и московскими изданиями: журналами «Лад», «Забытое имя в русской истории», «Русская политическая открытка», «Российский адвокат». В них опубликовано более 300 его рассказов, эссе и статей. С 1999 г. пять лет он был редактором популярного в Вологде журнала «Мезон», вокруг которого группировались лучшие творческие силы города. Он много писал о земляках, красивых своими делами и жизненной позицией, при этом часто совершал удивительные открытия, как исследователь-краевед, открывая новые имена вологжан героев войны и труда.

За вклад в образование Кембриджийским биографическим центром его имя в 2003 г. было занесено в книгу «Биографии 2000 выдающихся людей года». В 2004 г. он вошел в список ста лучших людей области – «Золотой фонд Вологодчины».

Его имя за выдающийся вклад в общественную, научную и культурную жизнь Вологодчины в декабре 2013 г. занесено в Золотую Книгу города Вологды.

Исаак Абрамович был удостоен звания Почетного профессора Вологодского педагогического университета, являлся почетным членом общества изучения Северного края, был членом Российского Союза писателей. За выдающийся вклад в дело воспитания граждан, многолетнюю научную, творческую и активную общественную деятельность, прославляющую город Вологду и получившую всероссийское и международное признание, Исаак Абрамович в 2017 г. был удостоен звания «Почетный гражданин города Вологды».

См.: Пешков, В. Люди прошлого века / В. Пешков // Премьер. – Вологда, 2018. – 13 ноября. – С. 9 ; Подольный Исаак Абрамович // Рожденные Вологодчиной : энциклопедический словарь биографий / составитель М.В. Суров. – Вологда, 2005. – С. 507-508.*

Источник: https://stihi.ru/2014/09/19/2181

15 сентября – 85 лет со дня рождения Георгия Ивановича ПОПОВА (1939, с. Красное Тотемского района Вологодской области – 11.02.2018, Вологда), художника. Подробнее

Постоянно жил и работал в Вологде с 1983 г.

Член Союза художников России с 1981 г.

Участник областных, межрегиональных, всероссийских, всесоюзных, международных художественных выставок с 1967 г. Персональные выставки живописи: пос. Чагода Вологодской области (1973), Тотьма Вологодской области (1977, 2000, 2010), Вологда (1973, 1979, 1985, 1990, 1996, 1998, 1999, 2005, 2009), Череповец (1985), Кострома (1986), Иваново (1986), Кинешма Ивановской области (1986), Сыктывкар (1987), Ленинград (1989,1996), Рига (1991), Москва (1994) и другие.

Произведения художника находятся в коллекциях Вологодской областной картинной галереи, Вологодского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, Тотемского музейного объединения и других музеях Вологодской области, в частных собраниях в России и за рубежом.

Художник работал в технике масляной живописи в жанрах сюжетно-тематической картины, пейзажа, натюрморта. На основе собственного оригинального стиля наивной, плоскостно-декоративной живописи создал в картинах обобщенный образ гармоничного лада жизни русской северной деревни.

См.: Балашова, И. Художник Георгий Попов / И. Балашова // Тотемский район: прошлое, настоящее, будущее / Администрация Тотемского муниципального района, Тотемское музейное объединение. – Череповец ; Тотьма, 2019. – С. 188 : фот. ; Георгий Попов : размышления, воспоминания современников, живопись : [альбом-каталог / составитель: Остроумова С. С. ; авторы вступительных статей: Балашова И.Б. [и др.]. – Санкт-Петербург : Келлер Т.Ю., 2020. – 223 с. : цв. ил., портр. ; Кузнецов, А.В. Художник Георгий Попов : жизнь и творчество / А.В. Кузнецов. – 2-е изд., испр. и доп. – Вологда : Полиграф-Периодика, 2021. – 445 с., [8] л. цв. ил. : ил., портр. – Библиогр.: с. 435-444 ; Попов Георгий Иванович // Художники Вологодской области XX – начала XXI века : биобиблиографический словарь / Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия Вологодской области, Вологодская областная картинная галерея, Вологодское региональное отделение ВТОО «Союз художников России», Череповецкое региональное отделение ВТОО «Союз художников России». – Вологда, 2011. – С. 144 : портр. – Библиогр.: с. 295-297.*

Источник: https://cultinfo.ru/art/painting-and-schedule/popov-georgy-ivanovich.php

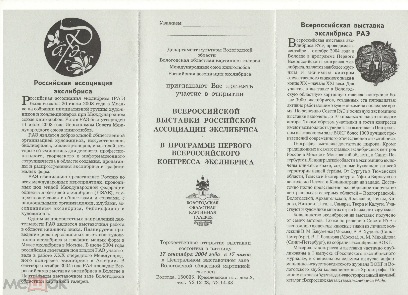

16-19 сентября – 20 лет назад (2004) в Вологде состоялся первый ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС ЭКСЛИБРИСА. Подробнее

Проводился по решению Совета Российской ассоциацией экслибриса при поддержке Департамента культуры Вологодской области. Творческая программа конгресса была подготовлена и проведена Департаментом культуры Вологодской области, Вологодской областной картинной галереей, Международным союзом книголюбов. В Вологде был создан специальный Оргкомитет по проведению конгресса. Председатель – В.В. Воропанов, президент конгресса – С.Ф. Птухин, секретарь – Н.М. Дьяконицына.

Экслибрисы, или специально созданные владельческие знаки собирателей книг, известны в Европе с XVI в. Над их созданием трудились самые известные графики. В России экслибрисы стали неотъемлемой частью культуры книги и искусства малой графики с эпохи Петра I. Наибольший расцвет создание, коллекционирование и экспонирование книжных знаков приобрело в XX столетии.

В рамках Всероссийского конгресса экслибриса в Вологде собрались около 100 ведущих художников книжного знака, коллекционеров, библиофилов и историков искусства. Программа четырехдневного конгресса была широка: экскурсии в музеи и библиотеки, экспозиция экслибриса на пяти площадках, пленарные заседания и мастер-классы, дискуссии, поездки в Кириллов и Ферапонтово.

В научно-творческой программе конгресса активное участие приняли художники, коллекционеры, музейные работники Вологодской области.

Проведение первого отечественного конгресса книжного знака в Вологде стало закономерным проявлением активной творческой работы в экслибрисе многих поколений вологодских художников и специалистов. Можно назвать имена известных в России и за рубежом талантливых вологодских экслибрисистов – Николая Дмитревского, Генриетты и Николая Бурмагиных, Анатолия Наговицына, Владислава Сергеева, Леонида Щетнева, Дмитрия Медведева, Евгения Лебедева. Большой вклад в теорию и практику современного экслибриса внесла исследовательская, издательская и выставочная деятельность первого директора областной картинной галереи Семена Ивенского. В 1980-е годы в галерее успешно работал специальный клуб любителей книжного знака «Экслибрис».

В рамках конгресса в залах областной картинной галереи состоялось открытие Всероссийской выставки книжного знака и была развернута серия специальных экспозиций, представляющих вологодских мастеров экслибриса и творчество ведущих художников российского книжного знака, «Книжные знаки вологодских художников» (из фондов ВОКГ), «Книжные знаки ушедших мастеров экслибриса» (из коллекции В.М. Бакуменко). 18 сентября в картинной галерее прошло пленарное заседание конгресса, мастер-классы, экслибрисный аукцион, книжная лавка конгресса. В тот же день в музейно-творческом центре «Дом Корбакова» состоялась встреча участников конгресса с Вологодским клубом коллекционеров, открылись выставка гравюры и рисунка А.И. Калашникова (дар ВОКГ), выставка экслибриса и гравюры М.М. Верхоланцева (дар ВОКГ). Всего в эти дни было показано более полутора тысяч художественных гравированных экслибрисов, созданных во второй половине XX в. и в самые последние годы более чем 150 авторами.

Всероссийская выставка объединила свыше ста художников из России, Украины, Прибалтики, Белоруссии, Казахстана.

В рамках подготовки и проведения конгресса Вологодская областная картинная галерея осуществила издание целого ряда специальных научно-творческих материалов. Материалы конгресса опубликованы в седьмом, восьмом и девятом выпусках журнала ВОКГ «Хронограф», подготовлен цветной иллюстрированный каталог выставки.

См.: Серова, Н. Что нам экслибрис? / Н. Серова // Красный Север. Зеркало. – Вологда, 2004. – 29 сентября. – C. 7 ; Первый Всероссийский конгресс экслибриса РАЭ. Первая Всероссийская выставка экслибриса РАЭ : [каталог] / Вологодская областная картинная галерея, Российская ассоциация экслибриса международного Союза книголюбов. – Вологда : Арника, 2005. – 110, [2] с. : ил., портр.*

Источник: https://meshok.net/item/67036233_Буклет_выставки_Первый_Всероссийский_конгресс_экслибриса_Экслибрис_Вологда_2004?_image-viewer-item=67036233

20 сентября – 85 лет со дня рождения Александра Степановича ЧЕРНОВА (1939, с. Большая Кандала Старомайнского района Ульяновской области – 2006, Великий Устюг), художника декоративно-прикладного искусства (художественная обработка металла), графика. Подробнее

Учился в Красносельском училище художественной обработки металлов (1954–1958).

Постоянно жил и работал в Великом Устюге Вологодской области с 1964 г.

Участник городских, областных, региональных, всероссийских художественных выставок с 1964 г.

Член Союза художников России с 1966 г. Работал на заводе «Северная чернь» в Великом Устюге гравером по металлу.

Произведения художника находятся в коллекциях Вологодской областной картинной галереи, Великоустюгского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, в частных собраниях экслибриса в России.

Занимался черневой гравировкой по серебру в традициях «северной черни», обращался к экслибрису в технике ксилографии, выполнил около 20 книжных знаков.

См.: Чернов Александр Степанович // Художники Вологодской области XX – начала XXI века : биобиблиографический словарь / Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия Вологодской области, Вологодская областная картинная галерея, Вологодское региональное отделение ВТОО «Союз художников России», Череповецкое региональное отделение ВТОО «Союз художников России». – Вологда, 2011. – С. 193 : портр. – Библиогр.: с. 317* ; Шарнин, П. Резец становится послушнее / П. Шарнин // Красный Север. – Вологда, 1969. – 23 июля. – С. 4.

Источник: https://severchern.com/art/chernov/

25 сентября – 105 лет (1919) со дня открытия ПЕРВОГО ВОЛОГОДСКОГО ГУБЕРНСКОГО СЪЕЗДА ПРОФСОЮЗОВ. Подробнее

Определил основные вехи организации профсоюзного движения в Вологодской губернии.

См.: Долинин, В. Объединению вологодских профсоюзов – 50 лет / В. Долинин // Красный Север. – Вологда, 1969. – 25 сентября. – С. 4 ; Суровягин, П. Привет съезду / П. Суровягин // Красный Север. – Вологда, 1919. – 25 сентября. – С. 1 ; Хроника революционных событий в Вологодской губернии (1917-1919 гг.) / Отдел пропаганды и агитации Вологодского обкома КПСС. – Вологда, 1957. – С. 63.*

25 сентября – 70 лет назад (1954) создан ГРЯЗОВЕЦКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ (ныне Вологодский строительный колледж). Подробнее

Постановлением Совета министров РСФСР № 1554 25 сентября 1954 г. Грязовецкий сельскохозяйственный техникум был передан в Министерство городского и сельского строительства РСФСР и стал называться строительным. Началась подготовка техников по специальности «Промышленное и гражданское строительство». С этого момента началась история нового учебного заведения Вологодской области – Вологодского строительного техникума.

В 1956 г. на основании решения Вологодского облисполкома от 31.12.1955 г. Грязовецкий техникум был перебазирован в Вологду и переименован в Вологодский строительный техникум (приказ Министерства городского и сельского строительства РСФСР № 110 от 14.07.1956). Первоначально техникум размещался на 4 этаже сельскохозяйственной школы на ул. Урицкого (в настоящее время ул. Козленская). В этом же году осуществлен первый выпуск техников.

В 1958 г. по решению Вологодского совнархоза техникуму отводится площадка в районе Набережной VI Армии для строительства нового корпуса, мастерских, общежитий и котельной, в этом же году началось строительство нового учебного здания (главного корпуса).

1959 год – в техникуме открыто заочное отделение; открыта подготовка студентов по новой специальности «Архитектура».

В 1959–1962 гг. велось строительство общежития на 258 мест и восьмиквартирного жилого дома для преподавателей техникума.

В 1962 г. состоялся переезд в новый учебный корпус, началась подготовка техников по специальности «Санитарно-техническое устройство зданий».

В 1963 г. было открыто вечернее отделение. Первый выпуск состоялся в 1968 г.

Большое внимание руководство колледжа уделяло спортивно-массовой работе и физической подготовке студентов. Гордость техникума – спортивный клуб «Атлант». В 1966 г. за высокие достижения в спортивно-массовой работе коллективу техникума присвоен статус спортклуба. В спортклубе «Атлант» занимались студенты по 12 видам спорта: лыжи, волейбол, легкая атлетика, гимнастика, бокс, туризм, стрельба, плавание, конькобежный спорт, настольный теннис, велоспорт, шахматы. Студенты и педагоги участвовали в соревнованиях по биатлону, лыжных гонках, велопробегах, ходили на плотах по рекам области и даже за ее пределы (Приполярный Урал).

В 1967 г. техникум перешел в подчинение Министерства сельского строительства РСФСР. В 1970 г. открыты отделение «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и новая специальность «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог».

В 1980 г. введена новая для строительной отрасли специальность – «Производство строительных деталей и железобетонных конструкций».

В 1981 г. создан клуб художественной самодеятельности. На базе клуба были организованы вокальные ансамбли, хор, оркестр русских народных инструментов, ансамбль гитаристов, фотокружок, драматический, танцевальный и другие. Творческие коллективы клуба неоднократно становились лауреатами городских и областных конкурсов и фестивалей.

Потребности народного хозяйства в новых специальностях, квалифицированных кадрах позволили в 1991 г. открыть новую специальность – «Землеустройство».

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 7 июля 1993 г. № 176 Вологодский строительный техникум реорганизован в Вологодский строительный колледж. С этого времени ведется подготовка специалистов повышенного уровня с дополнительной подготовкой в области менеджмента и коммерции. Созданы три профильных лицейских класса.

В 2002 г. начата подготовка техников по специальности «Монтаж внутренних санитарно-технических устройств и вентиляции».

В 2004 г. в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. № 1768-р федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Вологодский строительный колледж» передано в ведение Вологодской области.

2008 г. – колледж внесен в Национальный реестр «100 лучших ссузов России». Учебное заведение стало победителем федерального конкурса в рамках приоритетного национального проекта «Образование».

В рамках структурной оптимизации сети учреждений начального и среднего профессионального образования области 1 сентября 2011 г. в соответствии с постановлением Правительства области от 25 апреля 2011 г. № 419 бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Вологодский строительный колледж» реорганизовано путем присоединения к нему бюджетного образовательного учреждения начального профессионального образования Вологодской области «Профессиональное училище № 29».

2013 г. – колледж стал лауреатом конкурса «Сто лучших товаров России», началось обучение новым специальностям – «Сервис домашнего и коммунального хозяйства» и «Технология деревообработки».

2014 г. – колледж прошел сертификацию соответствия системы менеджмента качества колледжа требованиям ISO 9001:2008 (ГОСТ ISO 9001–2011) и стал лауреатом и дипломантом конкурса программы «100 лучших товаров России». На базе колледжа открыт ресурсный центр фирмы «BOSCH», в котором ведется обучение работе с геодезическим и электроинструментом, применяемым при ведении строительных работ.

В настоящее время колледж осуществляет подготовку специалистов жилищного, промышленного и дорожного строительства, квалифицированных рабочих, владеющих такими востребованными профессиями, как сварщик, штукатур, каменщик, монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования.

См.: Вологодский строительный колледж // Источник. – Вологда, 2015. – № 3. – С. 28 ; Мелёхина, Н. Они строят мир / Н. Мелёхина // Вологда. РФ. – 2019. – 25 декабря. – С. 8 : фот.

Источник: https://yandex.ru/images/search?img_url=https%3A%2F%2Fsun9-1.userapi.com%2Fimpf%2Fc625226%2Fv625226180%2Fbe1%2F_cys7mQetJ4.jpg%3Fsize%3D600x400%26quality%3D96%26sign%3D761ab86040c09ab792186383ac6d722f%26c_uniq_tag%3DvaC4Q00aKX9aMZ95k2ms6EsU-zGc7KFwpUTrK_4r-fY%26type%3Dalbum&lr=21&pos=6&rpt=simage&source=serp&text=вологодский%20строительный%20колледж%20фото

Сентябрь – 85 лет назад (1939) создано ВОЛОГОДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ТВОРЧЕСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ РОССИИ». Подробнее

Появление в Вологодском крае в ХХ в. сообщества профессиональных художников было связано с возникновением в 1906 г. Северного кружка любителей изящных искусств. В 1935 г. был организован Северный краевой Союз художников, объединивший художников Архангельска, Вологды, Великого Устюга и Сыктывкара, а в сентябре 1939 г. создано оргбюро для организации художников Вологодской области в Союз советских художников.

В 1939 г. прошла первая областная выставка вологодских художников, в 1940 г. – вторая краевая выставка в Архангельске. В 1940–1950-е годы вологодские художники начали участвовать во всероссийских и всесоюзных выставках. В 1947 г. прошла областная выставка, посвященная 800-летию Вологды.

В 1950 г. в Вологду переехали О.А. и Е.С. Бороздины, начали работать С.А. Теленков, скульптор А.В. Щепелкин и искусствовед А.Н. Мунин. С 1960-х гг. работали Н.В. Баскаков, В.Н. Корбаков, Д.Т. Тутунджан. С 1964 г. проводятся зональные выставки «Советский Север».

1960–1970-е гг. – расцвет вологодской графики (Д.Т. Тутунджан, Н.В. и Г.Н. Бурмагины, В.У. Едемский, Е.С. Шевченко; в Череповце – В.А. Сергеев, А. Т. Наговицын). В 1972 г. в Москве состоялась выставка «Вологодская графика». Традиционные народные промыслы (вологодское кружево, великоустюгская чернь) получили поддержку государства. В 1980-е гг. появляются А.В. Пантелеев, Я.Ю. Крыжевский, В. А. Егоров. Подведение творческих достижений организации – выставочный проект «Искусство земли Вологодской XIII–XX века», осуществленный в Москве. В 1992 г. самостоятельность получают художники Череповца, учредив свое региональное отделение Союза художников.

С 1993 г. в городе работает мемориальная мастерская заслуженного художника РСФСР А.В. Пантелеева, с 2002 г. – Музейно-творческий центр «Дом В.Н. Корбакова». Продолжается издание большой серии каталогов и альбомов.

В 2000-е гг. Вологда становится центром грандиозных художественных выставок российского масштаба: в 2003 г. проходит IX региональная выставка «Российский Север», в 2006 г. – III Всероссийская выставка пейзажной живописи «Образ Родины», в 2008 г. – Всероссийская выставка «Современное народное искусство России». В Вологде неоднократно проводятся общенациональные выставки гончарного искусства и книжного знака.

В настоящее время Вологодское региональное отделение ВТОО «Союз художников России» насчитывает 135 человек. Среди них живописцы, графики, иконописцы, мастера декоративно-прикладного и народного искусства, скульпторы, художники-реставраторы, искусствоведы.

Профессиональные художники работают в Вологде, Череповце, Великом Устюге, Грязовце, Тотьме, Соколе, Кирилловском районе.

Председателями Вологодской организации Союза художников в разное время были: В. Тимофеев, Н. Ширякин, С. Кулаков, А. Киркиж, Н. Крюков, Н. Баскаков, В. Корбаков, А. Пантелеев, Б. Кураго, В. Страхов, М. Копьёв, С. Радюк, Г. Калинин, В. Латынцев, В. Попов, Н. Мишуста.

В настоящее время организацию возглавляет Мишуста Николай Иванович.

См.: Балашова, И.Б. История Вологодского отделения Союза художников России / И. Балашова // Этюды о художниках : сборник / И. Балашова. – Вологда, 2020. – С. 251–254* ; Вологодский областной Союз художников. История и современность : альбом / Вологодская областная картинная галерея, Вологодское региональное отделение ВТОО «Союз художников России». – Вологда : Арника, 2010. – 95 с.

Источник: http://wikimapia.org/9544291/ru/Дом-художника#/photo/912188

Сентябрь – 90 лет (1934) назад в Вологде открылась ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 5 (ныне Городская библиотека семейного чтения № 8 МБУК «ЦБС г. Вологды»). Подробнее

История библиотеки берет свое начало в 1927 г., когда в школе № 5 открылась районная читальня. В сентябре 1934 г. она стала самостоятельной детской библиотекой № 5.

В 1977 г. библиотека была преобразована в филиал № 8 «Централизованной библиотечной системы г. Вологды».

1 марта 1982 г. филиал переехал в новое здание на ул. Трактористов, дом № 5, где располагается по настоящее время. В 2009 г. в библиотеке прошла масштабная модернизация, она получила статус «Библиотека семейного чтения».

В библиотеке создана комфортная среда для читателей. Ежедневно её посещают более ста человек, количество пользователей – свыше четырех тысяч в год. Библиотека развивается, она востребована не только в микрорайоне, но и в городе. Так, например, партнёрами являются БОУ «Специальная коррекционная общеобразовательная школа VIII вида г. Вологды», структурные подразделения «Колосок» и «Мечта» МУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи». Сейчас учреждения культуры оказываются в конкурентной среде, где нужно позиционировать себя как современный центр интеллектуального, культурного развития, как место притяжения для молодых семей, детей и молодежи. Местом, которое может объединить и старшее поколение старожилов микрорайонов Ремсельмаш, Тепличный и Бывалово и новое поколение вологжан. Поэтому системообразующими словами для создания концепции модернизации и развития библиотеки семейного чтения № 8 стали слова «вместе», «литература» и «семья» – так родилось название библиотеки как проекта: библиотека семейного чтения «ЛиС».

См.: Городская библиотека семейного чтения № 8 МБУК «ЦБС г. Вологды» // Вологда библиотечная : история развития сети публичных библиотек города (1907-2017 гг.) / Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г. Вологды». – Вологда, 2017. – С. 32-33* ; Множинская, Е. 75 – не возраст! : филиал № 8 Централизованной библиотечной системы города Вологды отметил свой юбилей / Е. Множинская // Вологодская неделя. – 2009. – 8 октября. – С. 5. : фот.

Источник: https://cultinfo.ru/news/2022/9/ot-chitalni-do-biblioteki-novogo-pokoleniya-v-volo