1 ноября – 175 лет назад (1849) основан ВОЛОГОДСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР. Подробнее

Инициатором создания театра и его основоположником стал Б. К. Соловьев – актер, режиссер, антрепренер и строитель театрального здания. В 1849 г., приехав в Вологду, он обратился в городскую канцелярию с просьбой о дозволении открыть «вольный театр» и отвести для него место. 1 ноября 1849 г. состоялось торжественное открытие театра спектаклем «Скопин-Шуйский», на которое собрался весь город во главе с губернатором. Первое здание театра находилось на Гостинодворской улице напротив Удельной конторы (ныне «дом Батюшкова»). После пожара в 1858 г. театр переехал на Большую Архангельскую улицу (ныне ул. Чернышевского). В 1863 г. в новое здание привез свою труппу антрепренер Василий Смирнов.

В начале 1870-х гг. в Вологду приехал танцор и фокусник Паскуале Рамес. При помощи своего покровителя – начальника Вологодской казенной палаты Н. Коханова – Рамес построил новое театральное здание на Плацпарадной площади. Первое представление было дано в январе 1875 г.: комедия «Тяжелые дни» и водевиль «Беззаботная». Реперуар Рамеса большого успеха не имел. Рамес продал здание владельцу имения Ковырино А. П. Набалову, который в 1887 г. передал театр в собственность городу.

В конце XIX в. театральная жизнь города оживилась. В местных газетах появились рецензии на постановки, стали устраиваться обсуждения спектаклей. Повысились требования к манере игры актеров и режиссуре. Появились спектакли по произведениям А. Н. Островского, А. В. Сухово-Кобылина, Д. И. Фонвизина, А. С. Пушкина, У. Шекспира, Мольера.

Вологодский зритель видел на подмостках театра прославленных мастеров русской сцены: братьев Адельгеймов, В. Н. Андреева-Бурлака, В. Комиссаржевскую, М. Савину. Под руководством последней Товарищество московских артистов проработало в Вологде театральный сезон 1897–1898 гг., показав вологжанам около 70 спектаклей. Вологодскому театру посвящены первые театральные рецензии А. В. Луначарского, отбывавшего в Вологде политическую ссылку в 1902–1904 гг. В нашем городе начинал свою творческую деятельность известный режиссер Н. В. Петров.

После пожара в 1932 г. театр переехал в здание Народного дома на Октябрьской улице (теперь в нем находится театр для детей и молодежи). Для размещения артистических гримерок в 1939 г. над фойе надстроили второй этаж, а в 1959 г. к зданию пристроили новую сценическую часть.

В 1974 г. к 125-летнему юбилею открылось новое здание театра на Советском проспекте. Здание было построено по проекту, составленному Московским центральным научно-исследовательским институтом экспериментального проектирования зрелищных зданий и спортивных сооружений (авторы – архитекторы Е. М. Ландау, И. А. Михалев, Ю. П. Федотов и инженер М. П. Махин).

В 1991 г. по инициативе Вологодского драматического театра и при поддержке Министерства культуры России состоялся первый фестиваль «Голоса истории». В 2003 г. фестиваль получил статус международного.

В 2003 г. в здании театра была построена и открыта Малая сцена. В 2005 г. специально к фестивалю «Голоса истории» на крыше театра была построена еще одна сценическая площадка. Конкурсный спектакль «Дневник Анны» шел под открытым небом. В 2008 г. в театре появилась Камерная сцена.

На протяжении долгого времени театр сохраняет лидирующие позиции в культурной жизни Вологды, зрителям на многие годы остались памятными спектакли в постановке режиссеров Я. Лейна, А. Ходырева, А. Ларионова, А. Шубина, Л. Меерсона, М. Юфы, Л. Топчиева, Е. Минского, С. Таюшева, М. Резцова. Поистине главной ценностью театра всегда были его артисты, наследники великих корифеев русской сцены: заслуженные артисты России А. Савченко (первой в Вологде получила это звание), А. Борисова, З. Антонова, В. Казарин, В. Трущенко, Е. Валуев, А. Сережкин и другие. Особая страница истории театра – творчество народной артистки РСФСР М. Щуко (за роль старухи Анны в спектакле «Последний срок» она была удостоена Государственной премии РСФСР), народных артистов РСФСР В. Сафонова и А. Семенова, отдавших вологодскому театру половину своей жизни. Вологодское отделение Союза театральных деятелей России учредило театральные премии имени М. Щуко и А. Семенова, которые присуждаются каждый год за лучшие актерские работы.

В 2001 г. театр возглавил Зураб Анзорович Нанобашвили. В сентябре 2018 г. новым директором театра стал Геннадий Леонидович Травинов. Художественный руководитель театра – Алексей Вячеславович Ожогин. С апреля 2022 года главный режиссер театра – Владимир Витальевич Гранов.

См.: Вологодский драматический театр: крупным планом. XXI век : [альбом-фотолетопись / составитель Е. Оганян ; редактор З. Нанобашвили ; вступительная статья О. А. Кувшинников]. – Вологда : Вологодский ордена "Знак Почета" государственный драматический театр, 2014. – 224 с ; Вологодский ордена «Знак Почета» государственный драматический театр : 160 лет со дня основания / [автор текстов: Е. Анохина, З. Нанобашвили]. – Вологда : [б. и.], 2009. – 80 с.*.

Источник: https://dramtheater.ru/assets/cache_image/assets/uploads/images/about/about_pic_1120x0_b89.jpg

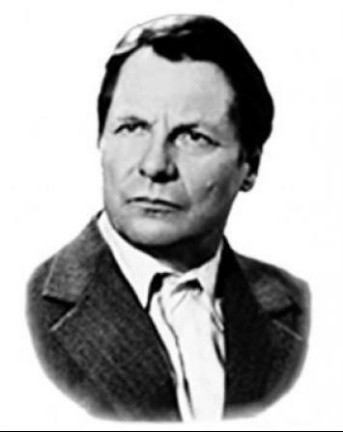

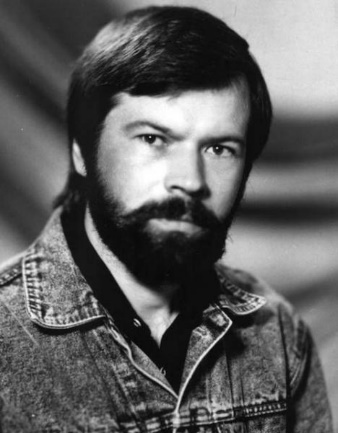

2 ноября – 90 лет со дня рождения Анатолия Васильевича ПЕТУХОВА (1934, с. Шимозеро Оштинского (ныне Вытегорского) района Вологодской области – 30.08.2016, Вологда), прозаика, журналиста, общественного деятеля. Подробнее

В 1953 г. окончил Белозерское педагогическое училище и отделение журналистики Ленинградской Высшей партийной школы при ЦК КПСС. По образованию – учитель и журналист.

С 1953 г. работал журналистом в газетах Череповца, Омской и Вологодской областей.

С 1965 г. проживал в Вологде.

Первые публикации в вологодской прессе рассказов и стихов А.В. Петухова появились в середине 1950-х гг. Первая книга Петухова – «Лешак» была издана в 1966 г. Профессионально начал заниматься писательской деятельностью с 1968 г., член Союза писателей.

Творчество Анатолия Петухова не ограничивается исключительно вепсским материалом. При этом национальная составляющая его произведений не утрачивается, рассматривается в общечеловеческом контексте. Писатель фокусируются на быте современной деревни, видя причины национальной трагедии вепсов, прежде многочисленного народа севера России, в отрыве крестьян от земли, отходе от обычаев предков.

Другой важной темой творчества Петухова является связь человека с природой. В книгах для детей, написанных Анатолием Петуховым, она занимает ведущее место. Первые произведения писателя на вепсском языке были посвящены детям и природе. Это «Рассказы о животных», которые с 1990 г. периодически публиковались в журнале «Кипиня».

В 1990 г. Анатолий Петухов был избран народным депутатом РСФСР и работал в Верховном Совете заместителем председателя комиссии по развитию коренных малочисленных народов. Член Совета Национальностей Верховного Совета России (1990–1993). Награждён орденом Дружбы народов.

Стоял у истоков создания вепсского алфавита, редактировал первое академическое издание словаря вепсского языка, участвовал в подготовке учебников для вепсских детей.

См.: Армеева, В. И. Петухов Анатолий Васильевич (1934 г. р.) / В. И. Армеева, И. А. Армеева, Т. Н. Малышева // Писатели-вологжане : материалы о жизни и творчестве : методическое пособие / В. И. Армеева, И. А. Армеева, Т. Н. Малышева. – Вологда, 2011. – С. 36–38; Кудрявцев Владимир Валентинович. Эхо таежного детства : [о творчестве А. В. Петухова] / В. Кудрявцев // Вепсская литература : материалы и исследования / составитель В. Огрызко . – Москва, 2011. – С. 151-169 ; Анатолий Васильевич Петухов : [жизнь и творчество] // Литература Вологодского края : 7-8 классы : учебное пособие для общеобразовательных учреждений / составитель С. Ю. Баранов . – Вологда, 2016. – Ч. 2. – С. 223–225* ; Петухов Анатолий Васильевич. Дневник : записи за разные годы : 1982, 1984, 1987, 19992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 2000, 2004, 2006 годы / Анатолий Васильевич Петухов. – [Б. м. : б. и., 2006?]. – [368] с. ; 20 см. – Рукопись.

Источник: https://cultinfo.ru/upload/medialibrary/interview/2012/Petuhov_1.jpg

3 ноября – 65 лет назад (1959) в эфир вышла первая передача ЧЕРЕПОВЕЦКОГО ТЕЛЕЦЕНТРА (ныне Вологодская государственная телевизионная и радиовещательная компания «Вологда»). Подробнее

6 сентября была пущена в эксплуатацию первая в области радиотелевизионная станция с зоной приема сигнала в пределах 50 км, передачи могли смотреть в Череповце и Череповецком районе. Первые специалисты были приглашены из других студий, в основном из Ярославля.

Первый выход в эфир состоялся 3 ноября 1959 г. Все передачи шли в прямом эфире. В эфир выходили только местные телепередачи, демонстрировались кинофильмы. На череповецком телевидении выступали многие известные актеры, исполнители и коллективы того времени: диктор Ю. Левитан, актер Н. Черкасов, певец И. Суржиков, киноактер М. Бернес, хоры Северного морского флота, Северный русский народный хор. Часто выступали и творческие коллективы Череповца.

В 1961 г. студия приобрела новое специальное кинооборудование, что позволило показывать материалы, отснятые на кинопленку. Съемочные редакции выезжали в командировки в поисках интересных материалов. Большой популярностью пользовался литературно-художественный альманах «Северяне», посвященный культуре и жителям села. Творческая группа редакции снимала также отдельные очерки об известных людях Вологодского края.

В 1978 г. на студии появились первые видеомагнитофоны «Кадр-12» и «Электрон-2», позволившие качественно записывать передачи и ставить их в эфир в нужное время. В 1979 г. студии был присвоен статус областного телевидения. Теперь ее передачи могла смотреть вся область.

В 1985 г. жители области на экранах своих телевизоров увидели первую цветную «картинку». В декабре 1986 г. была пущена в эксплуатацию радиорелейная линия Москва – Вологда. Череповец, Вологда и 5 районов области получили возможность смотреть программы Центрального телевидения. В том же году студия получила передвижную телевизионную станцию, которая выезжала на все значимые события области.

С 2002 г. Вологодская областная студия телевидения получила название ВГТРК «Вологда» и перешла под руководство Москвы. Студия может выходить на канале «Россия» лишь в определенное время и только с программой «Вести. Вологодская область». В местной программе остались всего несколько передач, которые выходят в эфир за счет спонсоров по субботам с 16 до 18 часов. Передачи вологодского телевидения смотрят жители Вологодской, Архангельской, Тверской, Ивановской и Костромской областей.

В 2006 г. телекомпании присуждено четыре гранта на создание общественно-значимых программ. Авторы и творческие коллективы становились лауреатами многих конкурсов – «Вологодчина – любовь моя и гордость», «За образцовое использование русского языка в телепрограммах», «СеЗаМ» и других.

В 2016 г. своё вещание в Вологде начала радиостанция «Маяк», для которой была оборудована новая студия.

В течение 2016-2017 гг. ГТРК «Вологда» переживала масштабную техническую модернизацию. Было закуплено новое оборудование. Оно позволило наладить цифровое вещание телеканалов «Россия 1» и «Россия 24» и устраивать прямые включения из любой точки региона, где есть мобильная связь. Также в 2015 г. была введена в эксплуатацию новая студия новостей.

В коллективе ГТРК «Вологда» работают профессионально подготовленные и опытные специалисты различного профиля: ведущие, редакторы, режиссёры, телеоператоры и другие.

См.: Сурина, С. С. Региональное телевидение – вчера и сегодня / С. С. Сурина // Милютинские чтения. И. А. Милютин и культура русской провинции : сборник научных статей / Череповецкий государственный университет, Факультет общих гуманитарных и социально-экономичыеских дисциплин. – Череповец, 2011. – С. 81–91* ; Череповецкий телецентр вступил в строй // Коммунист. – 1959. – 6 сентября. – С. 1.

Источник: https://avatars.mds.yandex.net/get-altay/3986135/2a0000017a6bab003b6e85309f71ee7a309e/XXL

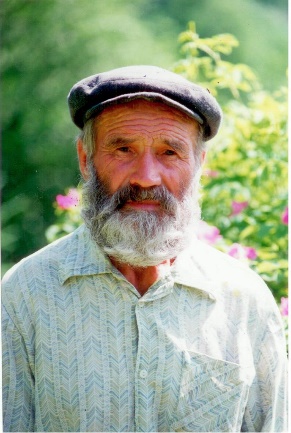

3 ноября – 100 лет со дня рождения Иллариона Ивановича ДУДОРОВА (1924, дер. Харитоновская (Павловская) Кулое-Покровской волости Вельского уезда Вологодской губернии (ныне Верховажский район Вологодской области) – 07.07.2000 дер. Павловская, Верховажский район), садовода, лесовода, основателя дендропарка Чуглы в Верховажском районе. Подробнее

Благодаря тому, что был в семье младшим, смог получить образование. В июне 1941 года Илларион Дудоров окончил среднюю школу в Вельске, где жил то у брата, то у сестры. В это время ему ещё не исполнилось и семнадцати (учиться начал на год-два раньше сверстников). Так что на войну ему было пока рановато. Работал мастером в лесхимартели в Осташеве. Позже был направлен на оборонные работы. А в 1942 г. призван в армию. Военно-инженерное училище в Архангельске, позже эвакуированное в Новосибирск. Они должны были стать офицерами-сапёрами. Но после Сталинградской битвы, по причине большой потребности в сапёрах, их, не доучив, направили воевать рядовыми. Попал в воздушно-десантный корпус Резерва Главного Командования. Летом 1944 года накануне наступления на Карельский фронт (командующий К. А. Мерецков) в числе других пополнений поступил и корпус, в котором служил рядовой Илларион Дудоров.

С войны вернулся Илларион при ордене Славы и костылях: разрывная пуля раздробила бедро, после 13 операций правая нога стала на пять сантиметров короче и едва сгибалась. Почти двадцать лет ездил фронтовик по стране: работал на ленинградском «Балтийском заводе», Куйбышевской ГЭС, в Сибири, объездил холостяком все до одной столицы республик.

В конце 1960-ых И. И. Дудоров вернулся в Павловскую.

Он работает в колхозе, потом связистом на местном радиоузле. Строит дом. И начинает выращивать сад. Со всех концов страны привозит саженцы. В саду появляются дубы и клены, вишня войлочная, барбарис, черноплодная рябина, яблони разных сортов. виргинская черемуха, крыжовник, малина, смородина, кусты сирени. С Дальнего Востока были привезены китайский лимонник и даже бамбук!

Шли годы, и обнаружилось, что возле дома места для расширения посадок больше нет. А привезенные когда-то из-под Пскова дубы дали богатый урожай желудей…

Когда саженцы подросли, раздавал всем желающим - в окрестные школы, соседям. И все равно оставалось около 300 деревцев. Вспомнил старик о Чугле («негодной земле», если перевести название с финно-угорского) - заросшем осиной и ивняком холме, что сбегал к речке Кулой в километре от деревенской околицы. И решил создать дубовую рощу. Никого из начальства не спрашивая - земля была колхозной - взял топор, лопату, лом и похромал раскорчевывать пустошь. (Позже, когда колхозную собственность стали делить на паи, Дудоров взял свою долю не пашней, а той самой заброшенной Чуглой.) Все светлое время суток в одиночку вырубал заросли, подкапывал пни, раскачивал корневища ломом и тянул, упираясь гудящей израненной ногой. На раскорчевку ушло три года без праздников и выходных.

Начинался парк с огороженных 40 соток, постепенно разрастался. Сейчас дендрарий раскинулся на трех гектарах - одной изгороди сделано больше километра. В первый же год воздвиг Илларион Иванович плотину через ручей. Сделано все по уму - даже слив есть для регулирования уровня воды. Образовалось озерцо (поэтому парк Дудоров называл «Мое Заозерье»). Со временем построил мост и спуск к воде. Срубил бревенчатый домик, где принимал гостей: «В каждом парке должен быть дворец». И воздвиг избушку Бабы Яги, устрашающе увенчанную рогатым бычьим черепом. В самой высокой точке венчает парк бревенчатая наблюдательная вышка на манер пограничной.

В 1998 году общественное объединение женщин «За мир и гармонию» наградило Иллариона Дудорова уникальным в своем роде почетным знаком «Золотое сердце». Его удостаивались всего 24 человека в мире, в том числе и наши соотечественники Майя Плисецкая, Мстислав Ростропович.

29 декабря 2001 года «Парк Дудорова» объявлен охраняемой территорией Вологодской области. По данным Н. Н. Жуковой, в парке произрастают 181 вид дикорастущих и 110 видов интродуцированных (т.е. привезённых сюда из других районов страны) растений. Дуб черешчатый, клён остролистный, сибирская (кедровая) сосна, айва японская. И много других. Более 2000 экземпляров деревьев и кустарников.

См.: Антуфьев, В. В. Оставил свой след на земле... / В. В. Антуфьев // Верховажский вестник : газета. – с. Верховажье, 2006. – 3 ноября. – С. 7 ; Один день Иллариона Ивановича // Верховажский вестник : газета. – Верховажье, 2013. – 11 января ; Откройте для себя Чуглы! / [Текст: Н. Н. Жукова ; Фото: В. И. Скалина [и др.]. – Верховажье : [б. и.], 2005 ( Ред. газ. "Верховаж. вестн." ). – 8 с. ; Силиванов, А. Чтобы помнили...Илларион Дудоров и его парк : очерк / Александр Силиванов // Верховажский вестник : газета. – Верховажье, 2012. – 27, 29 июня; 4, 6, 11, 13 июля*

Источник: https://verhvest.blogspot.com/2012/06/blog-post_27.html

5 ноября – 55 лет назад (1969) открыто ЧЕРЕПОВЕЦКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ (ныне Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. В. В. Верещагина), среднее профессиональное учебное заведение культуры и искусства, единственное училище такого профиля на Северо-Западе России. Подробнее

Первыми преподавателями стали опытные музыканты из единственной тогда в городе музыкальной школы, коллективов самодеятельности и молодые выпускники консерваторий, музыкальных вузов и училищ страны. Большую роль в жизни музыкального училища сыграл заслуженный работник культуры России Евгений Анатольевич Колесников (1923–1996).

При первом директоре Л. Г. Ермошиной зимой 1978 г. училище переехало в собственное здание.

В 1990 г. началась реализация программ дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности. В 1991 г. главой Череповца В. Е. Позгалевым было принято решение о передаче комплекса зданий Череповецкого городского комитета КПСС Череповецкому музыкальному училищу для создания нового учебного заведения.

В 1992 г. по инициативе директора училища Е. В. Покотилова и при поддержке В. Е. Позгалева училище было преобразовано в «Областное училище искусств и художественных ремесел им. В. В. Верещагина». В этот же год в его структуре появились два новых отделения: хореографическое и художественное.

С 2016 г. училище возглавляет Светлана Станиславовна Боброва, благодаря усилиям которой открылось театральное отделение, в 2017 г. появилась новая специальность «Спортивный бальный танец», а также третий год подряд проводится Международный конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах «Северная рапсодия».

За 50 лет своего существования учебное заведение выпустило более 2000 специалистов: преподавателей, членов Союзов художников, артистов творческих коллективов. Учебные творческие коллективы, созданные на базе училища, со временем получили статус профессиональных концертных организаций: Городской симфонический оркестр, Камерный хор «Воскресение», Детский музыкальный театр, Губернаторский оркестр русских народных инструментов.

См.: Гуляева, И. Л. Череповецкое училище искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина / И. Л. Гуляева // Вологодская энциклопедия / главный редактор Г. В. Судаков. – Вологда, 2006. – С. 530* ; Череповецкое областное училище искусств и художественных ремесел им. В. В. Верещагина. Художественное отделение : [проспект] / Департамент культуры и охраны объектов культурного наследия Вологодской области. – Вологда : Вологжанин, 2010. – 30 с.

Источник: http://st.cherinfo.ru/pages/2012/03/28/uchilishe-iskusstv.jpg

5 ноября – 140 лет со дня рождения Михаила Кузьмича ВЕТОШКИНА (1884, с. Усолье Иркутской губернии – 2.02. 1958, Москва), государственного деятеля, историка и революционера. В 1917 депутат Вологодского Совета, редактор «Известий Вологодского Совета». Делегат I Всероссийского съезда Советов РСД. Участник заседания УС 5 января. В 1918–1920 председатель губисполкома, член РВС 6–й армии. Делегат VII–IX съездов РКП (б). В 1922 нарком юстиции УССР. С 1925 на научной работе, профессор МГУ. Подробнее

В 1903 году, окончив семинарию, М.К. Ветошкин учительствует в д. Тулун Иркутской губернии, но вскоре за революционную пропаганду среди крестьян и учителей как «неблагонадежный» увольняется. В 1904 году во время русско-японской войны за антивоенную пропаганду Михаил Кузьмич был арестован и посажен в Иркутскую тюрьму, а позднее в Александровский централ. После освобождения из тюрьмы, в конце 1904 года, вступает в Иркутскую организацию РСДРП, становится профессиональным революционером, активным участником трех русских революций.

В годы первой русской революции по поручению Сибирского Союза РСДРП М. К. Ветошкин вел нелегальную партийную работу в Сибири и на Дальнем Востоке, был членом комитетов Красноярской, Томской, Читинской и Харбинской большевистской организаций. В 1906 году на общесибирской партийной конференции был избран в состав Сибирского областного комитета. По поручению Читинского комитета партии организовал в Харбине большевистскую группу для политической агитации среди солдат Маньчжурской армии.

Действия карательных экспедиций и угроза неминуемого ареста вынудили М. К. Ветошкина покинуть Сибирь и выехать вглубь страны. В 1907—1917 годах он ведет партийную работу в Петрограде, Псковской и Вологодской губерниях. В 1911 году, скрываясь от преследования полиции, покидает Великие Луки и переезжает учительствовать в Великий Устюг. Здесь устанавливает связи с местными большевиками: И.М. Шумиловым, А.Н. Васендиным, политическими ссыльными П.А. Джапаридзе, К.И. Шутко и другими и вместе с ними налаживает революционную работу.

Продолжая самообразование, М.К. Ветошкин в 1912 году выдержал экстерном экзамен на аттестат зрелости при местной гимназии и поступил в Петербургский университет, где вел революционную работу среди студенчества. В дни февральской буржуазно-демократической революции он становится членом студенческого ревкома от большевистской фракции, а с ликвидацией университетского ревкома работает агитатором в агитотделе Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов.

Весной 1917 года М.К. Ветошкин заканчивает юридический факультет Петроградского университета и возвращается в Великий Устюг, а затем переезжает в Вологду, где организует борьбу с меньшевиками и эсерами за победу большевистского влияния в местных Советах и за самостоятельное оформление большевистской организации.

На I губернском съезде Советов в апреле 1918 года М.К. Ветошкин избирается в члены губисполкома, а затем — председателем Вологодского губисполкома. В мае 1919 года партия выдвигает его на ответственный пост члена Реввоенсовета VI армии на Северном фронте.

С именем М. К. Ветошкина непосредственно связано становление и упрочение Советской власти в крае, создание и деятельность местных большевистских организаций, подавление контрреволюции и разгром иностранных интервентов и белогвардейцев на Севере России. Вместе с другими большевиками он вел непримиримую борьбу с эсерами, активно участвовал в организации деревенской бедноты и привлечении среднего крестьянства на сторону Советской власти. Он был пламенным трибуном, агитатором, постоянно заботился о политическом и культурном воспитании трудящихся масс, часто выступал с докладами и речами на собраниях и митингах, активно сотрудничал в газетах «Северная беднота», «Красный Север», вел преподавательскую работу в пединституте, содействовал открытию новых школ, библиотек, клубов и изб-читален на селе и т.д.

В 1963 году улица Железнодорожная (бывшая Духовская) в Вологде была переименована в улицу Ветошкина. Это название она носит и сегодня.

См: Коновалов, Ф.Я. Ветошкин Михаил Кузьмич / Ф.Я. Коновалов // Вологодская энциклопедия / главный редактор Г.В. Судаков. – Вологда, 2006. – С. 103 ; Перепеченко, П.К. Михаил Кузьмич Ветошкин / [П.К. Перепеченко, Г.И. Соколов] // Имена вологжан в науке и технике / Вологодский государственный педагогический институт, Вологодский областной краеведческий музей ; [составитель П.К. Перепеченко]. – Вологда, 1968. – С. 32–34*; Протасов, Л.Г. Люди Учредительного собрания: портрет в интерьере эпохи.– Москва : РОССПЭН, 2008. – 460 с. ; Улицы Вологды / [Н. И. Анчуков и др. ; составление, литературная обработка и дополнения В. М. Малков] ; Вологодский областной краеведческий музей. – Вологда, 1977. – С.85–88.

Источник: https://sun9-80.userapi.com/impg/mECO4Ue7rX47YsJGd6FJVYXXctmzp1uE9vah4Q/oadZ0UzEUTU.jpg?size=720x1184&quality=95&sign=80072753323cd98efc5b509563c66e0b&type=album

8 ноября (27 октября) - 140 лет со дня рождения АЛЕКСИЯ (в миру Александра Аполлосовича Пантелеева) (1874, Сольвычегодский уезд Вологодской губернии - 11.09.1948, Омск), архиепископа и миссионера, религиозного мыслителя и композитора, архимандрита и епископа Сан-Францисского (с 1927), Алеутского и Аляскинского (с 1934), Омского и Тюменского (с 1946). Подробнее

Сын крестьянина Вологодской губернии.

По окончании Вологодской Духовной семинарии и Санкт-Петербургской Духовной академии 22 октября 1901 г. А. Пантелеев был рукоположен во священника и служил в храмах Вологодской епархии. С 1896 года числился учителем географии и церковного пения в Устюжском женском епархиальном училище с 1896 года. С 1899 года учитель пения в Устюжском духовном училище. С 1901 года священник Устюжской градской тюремной церкви. В 1906 г., при правящем архиепископе святом Тихоне, вошел в состав клира Алеутской и Североамериканской епархии. В сане протоиерея служил настоятелем приходов в г. Ситка (шт. Аляска), г. Ньюарк (шт. Нью-Джерси), в храме Эмигрантского дома в Нью-Йорке, затем вновь в Ситке. В 1915-1916 гг. преподавал в Духовной семинарии в Тенафлае (шт. Нью- Джерси). С 1918 г. возглавлял Ситкинское благочиние Алеутской епархии, которое составляли 5 приходов, окормляемые 2 священниками. После кончины супруги принял монашество с именем Алексия, возведен в сан архимандрита и служил на приходах в Чикаго, Сан-Франциско и Питтсбурге.

В 1927 г. Алексий был хиротонисан во епископа Сан-Францисского, викария Североамериканской епархии. С конца ноября 1934 г. епископ Алеутский и Аляскинский. Автор многих статей на религиозные темы, печатавшихся в газетах «Свет» и журнале «Американский православный вестник», в т. ч. очерка «Из поездок по селениям Аляски», в котором описал свое первое архипастырское посещение приходов епархии в январе— июле 1935 г. Глубоко почитая протоиерея Германа Аляскинского (1757-1837), Алексий написал о нем обширный труд. Будучи музыкально одаренным, Алексий создал несколько композиций церковных песнопений, исполнявшихся в храмах Североамериканской митрополии и получивших признание духовенства и мирян.

С 1941 г., уйдя на покой, Алекий жил в Свято-Тихоновском монатыре в Саут-Кейнане (шт. Пенсильвания) и преподавал в Свято-Тихоновской Духовной семинарии.

В 1945 г. Алексий был направлен на Поместный Собор РПЦ в качестве представителя Митрополичьего округа.

В 1946 г. послал обращение к Патриарху Алексию I с прошением о принятии его в лоно РПЦ и о назначении на одну из епархий. Митрополит Феофил исключил Алексия из списков архиереев Североамериканской митрополии. По приглашению Патриаршего экзарха митрополита Вениамина Алексий переехал в Нью-Йорк, поселившись при Свято-Николаевском соборе, в котором начал совершать богослужения. С мая приступил к исполнению обязанностей секретаря Митрополичьего совета и секретаря Совещания епископов. После возвращения в Россию в 1946 г. был возведен в сан архиепископа Патриархом Алексием I и назначен на Омскую и Тарскую кафедру, вскоре переименованную в Омскую и Тюменскую. Однако архипастырское служение Алексия на родине оказалась недолгим, вскоре он скончался.

См.: Буевский, А. С. Алексий (Пантелеев Александр) / А. С. Буевский // Православная энциклопедия / под общей редакцией Патриарха Московского и всея Руси Алексия II . – Москва, 2000. – Т. 1: А - Алексий Студит. – С. 671* ; Преподаватель географии и церковного пения [Устюжского епархиального женского училища] Алекандр Аполлосович Пантелеев // Вологодские епархиальные ведомости. – 1900. – № 21. – С.360 (1-я паг.). – То же // ВЕВ. 1901. № 22. С.357 (1-я паг.). – То же // ВЕВ. 1902. № 24. С.319 (1-я паг.)

Источник: https://drevo-info.ru/images/001/001744.jpg

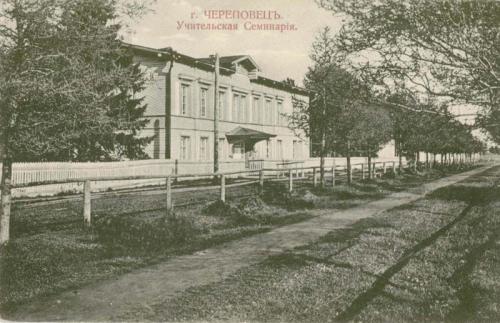

10 ноября – 105 лет со дня создания в 1919 г. на базе Череповецкой учительской семинарии ЧЕРЕПОВЕЦКОГО УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА. С сентября 1954 г. преобразован в Череповецкий педагогический институт им. А.В. Луначарского. Ныне Череповецкий государственный университет. Подробнее

В 1875 г. в городе была открыта учительская семинария (ранее существовали летние курсы по подготовке учителей), куда приглашены преподаватели из Санкт-Петербурга и других городов России. Располагалась она «на окраине города, в местности мало заселённой...». За 44 года существования Череповецкая учительская семинария подготовила около 600 квалифицированных учителей.

В 1919 г. Учительская семинария была преобразована в Череповецкий институт народного образования (ЧИНО) с трёхлетним курсом обучения. Управлял институтом совет ЧИНО, куда входили преподаватели, лаборанты, студенты. Текущей жизнью руководило правление института. В институте преподавали – будущий детский писатель Ю.В. Цеханович, профессор ЛГПУ им. Герцена С.Е. Ляпин. Студентов и преподавателей постоянно привлекали к ликвидации неграмотности, субботникам, воскресникам и т.п. Осенью 1921 г. ЧИНО был преобразован в педагогический техникум повышенного типа; затем подобные учебные заведения стали называться педагогическими училищами. В 1939 г. на его базе был открыт двухгодичный Учительский институт. Летом 1941 г. состоялся первый выпуск ЧУИ, тогда же институт был временно закрыт, а здания и имущество были переданы военному ведомству. Институт возобновил работу с 1 сентября 1944 г. В 1954 г. Череповецкий учительский институт был преобразован в Череповецкий государственный педагогический институт (ЧГПИ) с четырёхлетним курсом обучения и двумя факультетами: филологическим и физико-математическим, в 1959 г. к ним добавился педагогический факультет. В ЧГПИ работали такие известные преподаватели, как Р.Н. Попов, М.И. Сидоренко, А.И. Ященко, Л.Я. Маловицкий, Н.А. Ёрохов и др.

Постановлением Правительства РФ от 24 июня 1996 года Череповецкий государственный педагогический институт и Череповецкий государственный индустриальный институт реорганизованы путем слияния в Череповецкий государственный университет (ЧГУ).

См.: Гогулин, В. Ф. Череповецкий педагогический институт (1954-1969 гг.) / В. Ф. Гогулин // Очерки по истории народного образования в Череповце. – Вып. 1. – Ленинград, 1970. – С. 107-121 ; Зубарева, В. М. Череповецкий институт народного образования (1919-1921 гг.) / В. М. Зубарева // Очерки по истории народного образования в Череповце. – Вып. 1. – Ленинград, 1970. – С. 83-94 ; Череповецкий государственный университет : [буклет]. – Череповец : Масштаб, 2009. – 5 цв. л.*

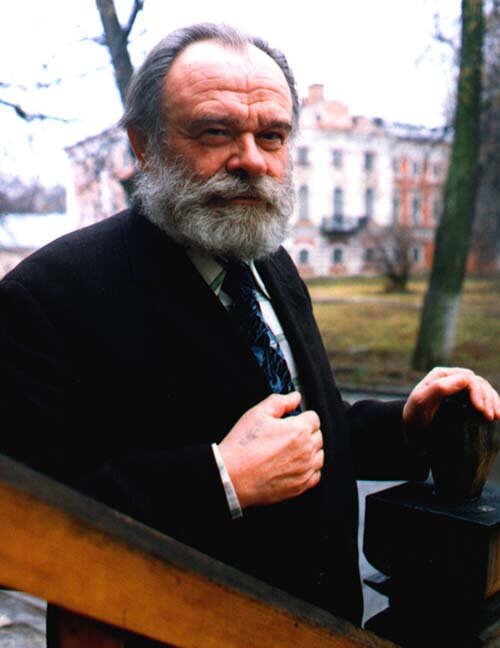

12 ноября – 65 лет со дня рождения Михаила Геннадьевича ЖАРАВИНА (1959, с. Еловино Кичменгско-Городецкого района Вологодской области – 18.12.1995, Вологда), вологодского прозаика, поэта. Подробнее

Учился в восьмилетке в с. Еловино, затем продолжил обучение в Югской средней школе. В 1979–1981 гг. служил в армии. С 1981 г. жил в Вологде, работал на подшипниковом заводе, учился в машиностроительном техникуме. В 1983 г. женился, растил двух сыновей. Позже работал в пожарной части пос. Лоста близ Вологды.

Первые попытки писать М. Жаравин сделал в годы учебы в школе. В Вологде он начал много писать: сначала стихотворения, потом рассказы. Около 1989 г. пришел в литературное объединение «Ступени», затем стал участником областных литературных семинаров 1990, 1993 гг., часто публиковался в городской и многотиражной прессе.

В 1991–1995 гг. М. Жаравин – студент заочного отделения Литературного института им. Горького. После участия в московском писательском совещании был принят в ряды Союза писателей России (1994). Лауреат литературной премии имени Н. С. Лескова. Публиковался в газетах «Свеча», «Очарованный странник», «Литературная Россия», в журналах «Север», «Наш современник».

В 1999 г. в Вологде прошел конкурс, посвященный 40-летию со дня рождения писателя. К 2002 г. изданы книги, включающие его сочинения «В огне брода нет», «Сердечная рана», «Вологодский Собор», «Излучатель».

М. Жаравин – прирожденный рассказчик, имеющий свой неповторимый стиль, богатый образный язык; он мог работать в любой манере, в различных жанрах, великолепно передавал чужую речь, «играл» сюжетом, смело ломал художественные стереотипы. В. И. Белов так сказал о Михаиле Жаравине: «Мы потеряли писателя уровня Шукшина».

Именем Жаравина названа Еловинская библиотека. В декабре 2005 г. к 10-летию со дня смерти писателя в издательстве «Свеча» вышла книга «Михаил Жаравин крупным планом», в которой собраны статьи и отклики на его творчество.

С 2014 г. в Кичменгском Городке проводятся Жаравинские чтения, организованные Центральной межпоселенческой библиотекой.

В 2019, в юбилейном для писателя году, 12 июля в Еловине состоялся литературный праздник. Первым и самым важным событием праздника стало открытие мемориальной доски Михаилу Жаравину на стене библиотеки, уже носящей его имя. Земляки Жаравина приняли решение об установке мемориальной доски в год его 60-летия, был организован сбор средств на её изготовление и установку. В сборе средств приняли участие жители десяти населённых пунктов района.

Вячеслав Вячеславович Огрызко (писатель, критик, главный редактор газеты «Литературная Россия») включил Жаравина в свой справочник о русских писателях современной эпохи: «Жаравин Михаил Геннадьевич (12.1 1.1959-18.12.1995, Вологда).

См.: Михаил Жаравин крупным планом : сборник статей и откликов к 60-летию со дня рождения / составители Г. А. Щекина, Л. А. Молчанова ; под общей редакцией Л. А. Молчановой ; при участии Кичменгско-Городецкой центральной межпоселенческой библиотеки, клуба "Кресло критика". – Вологда : Киселев А. В., 2019. – 266 с*. ; Писатель-земляк Михаил Жаравин / МУК «Кичменгско-Городецкая центральная межпоселенческая библиотека». – с. Кичменгский Городок : [б. и.], 2014. – 1 л. (слож. в 6 с.) ; Носкова, Г. «Писать – как жить! А если жить – летать...» / Г. Носкова // Заря Севера. – Кичменгский Городок, 2009. – 12 ноября. – С. 3.

Источник: https://vologda-oblast.ru/images/Persones/Images/436.jpg

13 ноября – 75 лет со дня рождения Николая Анатольевича ЖУРАВЛЕВА (1949, Петрозаводск), художника. Подробнее

Постоянно живет и работает в Вологде с 1960 г. Учился в Ярославском художественном училище (1965–1969). Член Союза художников России с 1991 г.

Участник областных, межрегиональных, международных художественных выставок с 1971 г. Персональные выставки произведений: Вологда (1983), с. Тарногский Городок Вологодской области (1998, 1999, 2000, 2012).

Произведения художника находятся в коллекции Вологодской областной картинной галереи, Тарногском центре традиционной народной культуры, в частных собраниях в России.

Художник работает в техниках оригинальной графики: рисунок углем, пастелью. Обращается к архитектурному пейзажу, натюрморту, портрету. В своем творчестве продолжает традиции русского реалистического искусства. В последние годы активно занимается живописью.

За активную творческую деятельность и участие в выставках Н. А. Журавлев награжден серебряной медалью «Духовность, традиции, мастерство» ВТОО «Союз художников России» (2014).

См.: Журавлев Николай Анатольевич // Художники Вологодской области XX - начала XXI века : биобиблиографический словарь / составители: Балашова И. Б. [и др.] ; автор вступительной статьи и научный редактор В. В. Воропанов. – Вологда, 2011. – С. 56 * ; Николай Журавлев / [вступительная статья Г. Дементьевой]. – Вологда : Вологодская коммерческая компания, 2001. – [16] с. : цв. ил.

Источник: https://cultinfo.ru/upload/medialibrary/f48/zhuravlev_01.jpg

16 ноября – 70 лет назад (1954) в Вологде открыта ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 7 ДЛЯ СЛЕПЫХ (ныне Вологодская областная специальная библиотека для слепых). Подробнее

Вологодская областная специальная библиотека для слепых открылась в 1953 г. после принятия Советом Министров РСФСР постановления «О мероприятиях по улучшению культурно-бытового обслуживания слепых», по которому предусматривалась организация специальных библиотек в областных, краевых и республиканских центрах. Через год в 1954 году 16 ноября в Вологде открылась библиотека для слепых.

21 декабря 1965 г. городская библиотека была реорганизована в областную. 1 апреля 1967 г. в Череповце был открыт филиал библиотеки. С 23 сентября 1972 г. учреждение располагается по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, 78.

Библиотека обслуживает проживающих в Вологде и Вологодской области инвалидов по зрению, членов их семей, работников предприятий Всероссийского общества слепых и жителей микрорайона Заречье.

За годы своего существования библиотека постоянно использовала в работе новые идеи профессионального сообщества, сотрудники библиотеки совершенствовали формы и методы работы с инвалидами по зрению, а также с другими читателями различных возрастных категорий и социальных групп.

Библиотека для слепых за 65 лет своей деятельности накопила большой опыт работы с книгой различных форматов для слепых и слабовидящих, сохранила лучшие библиотечные традиции. В библиотеке создана атмосфера внимания, чуткого, искреннего отношения к людям. Здесь имеются все условия, чтобы каждый читатель нашел в библиотекаре интересного собеседника и надежного советчика в выборе книг. Много благодарных слов от читателей записано в книге отзывов. В библиотеке сохраняются различные виды обслуживания: заочный и надомный абонементы, выезд с книгами непосредственно к читателю.

В последние годы изменился интерьер всех помещений библиотеки. Они стали более современными, комфортными, оформлены в интересном цветовом решении. Теперь специальная библиотека отвечает всем требованиям доступности. Входная группа оборудована пандусом и кнопкой вызова сотрудника, стеклянной дверью. В коридорах имеются опорные поручни. Сейчас по библиотеке может легко передвигаться человек с нарушениями опорно-двигательного аппарата и молодая мама с детской коляской.

Библиотека живет активной творческой жизнью. Многие крупные мероприятия, акции, фестивали, выставки, проводимые сотрудниками, находят своё отражение в печати и на телевидении.

В библиотеке проводятся мастер-классы для детей, инвалидов по зрению и пожилых людей. Значительным событием юбилейного года стало открытие в читальном зале библиотеки выставки декоративно-прикладного творчества и предметов коллекционирования. Выставка отличалась большим разнообразием изделий различных видов творчества: вышивка бисером, кружевоплетение, живопись, резьба по дереву, плетение из лозы, декупаж, изготовление кукол и др. Участниками выставки стали авторы работ почти из всех муниципальных районов области.

Библиотека обладает универсальным фондом, отвечающим разнообразным читательским потребностям и включающим свыше 82 тысяч экземпляров книг различных форматов: книги, периодические издания, напечатанные рельефно-точечным и укрупненным шрифтом, аудиокниги на флеш каргах, рельефнографические пособия, в том числе и собственные издания библиотеки. Ее услугами пользуются инвалиды по зрению и члены их семей, проживающие в городе Вологде и области, инвалиды других категорий, специалисты, работающие с ними, и жители микрорайона Заречье. Библиотека открыта для сотрудничества со всеми организациями, заинтересованными в социокультурной реабилитации инвалидов и их интеграции в общество.

Благодаря своим ресурсам и методам работы библиотека помогает незрячему человеку открыть мир литературы и искусства.

Для слепых пользователей в библиотеке демонстрируются художественные фильмы с тифлокомментариями. Это совершенно новый вид кинопоказа, который позволяет открыть мир кино для слепых.

Многие годы библиотеку возглавляет опытный руководитель 3. А. Курицына. 1 сентября 2023 Зоя Александровна Курицына ушла на заслуженный отдых.

См.: Библиотека точек и звуков : история Вологодской областной специальной библиотеки для слепых / БУК ВО «Вологодская областная специализированная библиотека для слепых». – Вологда : ВОСБС, 2014. – 32 с. ; Курицына, З.А. Вологодская областная библиотека для слепых / З.А. Курицына // В помощь библиотекам : информационно-методический бюллетень. – Вологда, 2020. – № 66. – С. 185-189* ; Романов, В. Когда стихи читаются на ощупь / В. Романов // Красный Север. – 2014. – 20 августа. – С. 33.

Источник: https://vosbibl.ru/assets/images/resources/936/-2.jpg

30 (17) ноября – 210 лет со дня открытия Вологодского духовного училища (1814), учащихся готовили для поступления в семинарию. За сто лет существования училище выпустило 6 000 человек. Училище было закрыто 24 октября 1918г. и вновь открыто 1 ноября 1990 г. Подробнее

Вологодское Духовное училище открылось 17 ноября 1814 года, в день памяти преподобного Никона при епископе Онисифоре. Первоначально оно было открыто для детей Вологодского, Грязовецкого и Кадниковского уездов.

В функции училища входило дать элементарные знания для дальнейшего обучения в семинарии. Училище состояло из двух отделений: приходского, состоявшего из двух младших классов, с годичным курсом обучения, и уездного, которое включало в себя 2 старших класса по два года обучения в каждом. Реформа 1854 года объединила приходское и уездное отделения, в результате чего образовалось Вологодское Духовное уездное училище. Не обошли духовное образование и реформы 60-х годов XIX века. В 1867 году ВДУ было передано в непосредственное ведение епископа. Также было создано правление, которое получило право избирать преподавателей. В царствование св. Николая II уделялось большое внимание развитию духовного просвещения. Так, в начале 1900 года правительственные расходы на церковные школы вдвое превышали расходы на содержание школ министерства народного просвещения.

В период 1869-1918 гг. срок обучения составлял 4 года. В классе было около 40 учеников. Преподавательский состав полностью был обеспечен выпускниками Вологодской Духовной Семинарии.

В училище преподавались следующие предметы:

Священная история

Катехизис

Общая церковная история

История Русской Церкви

Латынь

Греческий язык

Русский язык

Чистописание

Черчение

География

Арифметика

Русская история

Природоведение

Все предметы велись по учебникам, одобренным Священным Синодом. В методике доминировали комбинированные и повторительно обобщающие уроки.

Училище было закрыто 24 октября 1918 года.

До 30-х гг. XIX века училище находилось в одном здании с семинарией. В 1830-е годы был куплен двухэтажный дом для духовного училища. Под учебный процесс отводилось 9 комнат. Также в здании находилась кухня, столовая, пекарня, канцелярия, библиотека, больница, а также квартиры для преподавателей. В 1884 году на училищном дворе была построена каменная баня. В училище действовал водопровод, а с 1914 года электричество.

В 1918 году училище было закрыто, а в его здании был размещен лазарет, а впоследствии вечерняя школа.

Только в 1997 году Вологодское духовное училище смогло вернуться на первый этаж своего прежнего здания.

25 октября 1990 года Священный Синод благословил открытие Духовного училища при Вологодском епархиальном управлении. 25 декабря 2014 года решением Священного Синода Русской православной церкви Вологодское духовное училище было преобразовано в Вологодскую духовную семинарию.

См. : Вологодская духовная семинария : история училища. – Текст : электронный // Вологодская областная универсальная научная библиотека: [сайт]. – URL: https://www.booksite.ru/education/main/seminaria/2.htm (дата обращения: 01.08.2023)* ; Железняк, В. Они учились в Вологде / Вл. Железняк // Красный Север. – 1976. – 17 августа. – С. 4 ; Лебедев, В. К. Историческая записка о состоянии Вологодского духовного училища за сто лет его существования и списки служивших в училище и учеников, окончивших полный курс в нем за первое столетие (1814-1914 г.г.) : с видом училища / составитель В. Лебедев. – Вологда : Типография губернского правления, 1916. – 136 с. ; Сальников, А. На службе церкви : 20 лет назад в Вологде возродилось православное духовное училище / А. Сальников // Красный Север. – 2010. – 16 декабря. – С. 35.

Источник: https://pastvu.com/_p/d/3/d/5/3d5hw8rzkmtfqo5w5g.jpg

17 ноября – 85 лет со дня рождения Владимира Николаевича БУРКОВА (1939, Вологда), ученого в области теории управления, теории игр, дискретной оптимизации. Подробнее

В 1957 г. окончил школу № 9 г. Вологды с золотой медалью и поступил в Московский физико-технический институт (МФТИ). После окончания института (1963) поступил в аспирантуру.

С сентября 1966 г. работает в Институте проблем управления РАН.

В 1967 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1975 г. – докторскую диссертацию.

Работает в области управления большими системами. Заведующий лабораторией активных систем Института проблем управления РАН, лауреат Государственной премии СССР и премии Д. фон Неймана, вице-президент Российской ассоциации по управлению проектами, основатель теории активных систем и один из ведущих специалистов по управлению социально-экономическими системами. Специалист в сфере систем сетевого планирования и управления, дискретной оптимизации и теории графов.

Создал теорию активных систем как раздел теории управления. Одним из первых в стране занялся разработкой деловых игр. Автор свыше 200 научных работ и нескольких десятков монографий. Доктор технических наук, профессор кафедры проблем управления МФТИ.

См.: Тестов, В.А. Бурков Владимир Николаевич / В.А. Тестов // Вологодская энциклопедия / главный редактор Г.В. Судаков. – Вологда, 2006. – С. 83* .

Источник: https://systemeconomics.ru/wp-content/uploads/Vladimir-Burkov.jpg

17 ноября – 85 лет со дня рождения Александра Хачатуровича РУЛЕВА-ХАЧАТРЯНА (1939, с. Новотроицкое, Казахстан – 10.07.2016, Череповец), прозаика, журналиста. Подробнее

Родился в семье ссыльных «врагов народа». По крови – квартерон (русский, армянин, поляк, ассириец). После побега из детского дома, где провел два года (с пяти до семи лет), жил в Москве, Твери, Кировабаде, Ереване. Детство прошло в Октемберянском районе Армении.

Окончил Октемберянскую среднюю русскую школу. В дальнейшем учился в Эчмиадзине, Санкт-Петербурге, Москве, получил высшее духовное и светское литературное образование. Работал шофером в колхозе, принял участие в аэрогеологической экспедиции. С 1960 г. жил и работал в Череповце.

Впервые напечатался в журнале «Север» в 1966 г. С тех пор, кроме публикаций в столичных журналах, издал несколько книг в Архангельске, Вологде, Москве, Кракове (проза, драматургия, поэзия, переводы, публицистика, очерки, исследования на тему о популизме и Христе, эссе). В числе наиболее известных произведений: «Хроника семьи Петровых», «У нас на Выселках», «Повесть временных лет», комедии «Роковая черта», «О чем говорила птица», повесть «Юз Сулыши», роман «Трое у костра».

Писателем собрано 25 тысяч вологодских частушек.

В 2011 г. выпустил сборник повестей «Наши дороги: рассказанный роман».

На счету писателя более 4,5 тысячи публикаций разных жанров в журналах и газетах СССР и за рубежом, около 40 книг. Книги переведены на многие европейские языки.

Внес большой вклад в развитие Центральной городской библиотеки имени Верещагина.

См.: "Не трать на легкие слова..." // Голос Череповца. – 2019. – 26 ноября (№ 47). – C. 19 ; Рулев-Хачатрян Александр Хачатурович – поэт, драматург, прозаик, переводчик, член Союза писателей России // Атлас литературных мест Череповецкого района / подготовка издания: РИО Гуманитарного института Череповецкого государственного университета. – Череповец, 2010. – С. 20–21 * ; Хачатрян Александр Хачатурович : [некролог ] // Речь. – 2016. – 12 июля (№ 124). – C. 8

Источник: https://cultinfo.ru/upload/medialibrary/2ea/1.jpg

23 ноября – 80 лет со дня рождения Людмилы Григорьевны ЯЦКЕВИЧ (в девичестве – Калачёва) – (23.11.1944, Череповец – 26.01.2022, Вологда) доктора филологических наук, профессора, члена Союза писателей России. Подробнее

Отец с матерью были фронтовиками, воевали на полуострове Рыбачий.

У Людмилы была удивительная память, она помнила себя с ясельного возраста и замечательно описала своё детство в книге «Детство на Шексне». Она жила вместе с мамой, бабушкой и дедушкой в мезонине деревянного дома, принадлежавшего учительскому институту (бывшему педучилищу).

Бабушка и дедушка были выходцами из деревни Квасюнино Шекснинского района. Здесь они жили до 1935 года. После перебрались в Череповец, но летом ездили туда вместе с внучкой. С ранних лет жизнь Люси была связана с Квасюнино и рекой Шексной, на которой стояла деревня.

Закончив школу, Людмила поступила в Череповецкий педагогический институт. На первом курсе она заинтересовалась устным народным творчеством, стала записывать за бабушкой и её деревенскими подругами частушки, бывальщины и местные слова. Сначала для неё это было своеобразной игрой, но потом Людмила серьёзно занялась изучением крестьянской словесной культуры.

Путь в настоящую науку ей открыл профессор Маловицкий – добрый человек и известный учёный. В 1966 году Людмила Григорьевна поступила в аспирантуру Ленинградского педагогического института имени Герцена на специальность «филология».

В 1969 году вышла замуж за Владимира Антоновича Яцкевича – выпускника Московского физико-технического института. В 1970 году у них родилась дочь Светлана, в том же году Людмила Григорьевна защитила кандидатскую диссертацию.

Вместе с Владимиром Антоновичем, которому предложили работать инженером в Гомеле, семья приехала в этот большой, красивый белорусский город. Здесь они прожили 20 лет. Людмила работала доцентом в Гомельском государственном университете. Со временем она стала известным специалистом в области лингвистики, защитила докторскую диссертацию. В семье Яцкевич родилась ещё одна дочь – Елена.

В марте 1991 года всё семейство переехало в Вологду. У Людмилы Григорьевны и её мужа были учёные степени, поэтому их охотно взяли преподавателями в Вологодский пединститут: Людмилу Григорьевну на кафедру русского языка, Владимира Антоновича на кафедру физики.

Людмила Григорьевна Яцкевич до конца жизни работала в Вологодском педуниверситете. Коллеги, студенты и все, кто ее знал, помнят ее как прекрасного человека, талантливого ученого, прекрасного педагога.

Из воспоминаний В.А. Яцкевича: «Людмила Григорьевна никогда не лицемерила, не лгала людям, детям своим всегда говорила только правду и учила их тому же самому. Была очень общительна, имела очень редкое качество – внимательно слушать собеседника и переживать вместе с ним. Переживала совершенно искренне, а люди чувствовали это и тянулись к ней. Ей часто звонили родственники и знакомые и в разговоре, который мог продолжаться целый час, изливали свою душу. Бывало, что и незнакомые женщины, например, в автобусе успевали поведать ей о своей судьбе.

Её сострадание к людям удивляло нас, она жалела пьяниц, их несчастных жён и матерей, жалела старушек, оставленных своими детьми одиноко доживать свой век в домах-развалюхах. Она принимала близко к сердцу не только те беды, что видела вокруг, но и те, что случаются где-то далеко.

Людмила ещё в детстве стала верующей и всю жизнь была христианкой – искренней и простодушной. Её любили студенты, аспиранты, коллеги и, конечно, дети и внуки».

Л.Г. Яцкевич – автор почти 200 публикаций по языкознанию и исследованию поэтики Николая Клюева, Василия Белова, Николая Рубцова и других русских писателей. Среди ее монографий: «Народное слово в произведениях В.И. Белова», «Русское формообразование», «Структура поэтического текста», «Поэтическое слово Николая Клюева», «На золотом пороге немеркнущих времён: Имена собственные в поэзии Н.А. Клюева», «Очерки морфологии вологодских говоров», «Слово о родной деревне», «Квасюнинская поговорочка», «Православное слово в творчестве вологодских писателей» и др.

Помимо научных статей, монографий, словарей, Людмила Григорьевна Яцкевич оставила замечательные книги художественной и документальной прозы: «Владимир Калачёв: стихи; письма, воспоминания», «Слово о родной деревне», «Квасюнинская поговорочка», «Детство на Шексне».

На одну из книг В.И. Белов откликнулся мини-рецензией «Книга с вологодским характером», в которой были и такие слова: «Калачева смело берется за, казалось бы, непосильные ей вещи… Такова почти вся ее «Вологодская нива», и таков калачевский характер. Такой характер можно только приветствовать».

Людмила Григорьевна Яцкевич похоронена на городском кладбище г. Вологды.

См.: Бараков, В. Н. «Жить в любви и чистоте...» : памяти Людмилы Григорьевны Яцкевич / Виктор Бараков // Вологодский ЛАД. – 2022. – № 1 (40). – С. 234–235 ; Довыденко Лидия. Вечные слова / Лидия Довыденко // Берега : литературно-художественный и общественно-политический журнал Союза писателей России / главный редактор Л.В. Довыденко . – Калининград, 2019. – № 6 (36) декабрь. – С. 164–168 ; Яцкевич Людмила Григорьевна (1944-2022). – Текст : электронный // Вологодская областная универсальная научная библиотека: [сайт]. – URL: https://www.booksite.ru/people/Alfavitnyy_spisok/view/348 (дата обращения: 01.08.2023) *.

Источник: http://10.0.1.4/people/files/348/album/2557/2557.jpg

25 (13) ноября* – 125 лет со дня рождения Георгия Николаевича ВАСИЛЬЕВА (1899, Вологда – 18.06.1946, Любляна (Словения)), кинорежиссера, сценариста, актера.

*По некоторым источникам (Отечеству на пользу, Вологодская энциклопедия) дата рождения - 25.02. Подробнее

Родился в Вологде в семье юриста. До 12 лет жил в Вологде, учился в школе № 1, потом переехал к отцу в Астрахань.

В кинематограф пришел в 25 лет, демобилизовавшись из Красной Армии. Обучался в московской актерской студии «Молодые мастера», занимался журналистикой, сотрудничал в «Рабочей газете» и журнале «Жизнь искусства», писал рецензии.

Большое значение для него имела встреча с однофамильцем Сергеем Дмитриевичем Васильевым: оба стали учениками Сергея Эйзенштейна, а после совместной режиссерской работы решили взять псевдоним «Братья Васильевы».

Первым их фильмом стала документальная лента «Подвиг во льдах» (1928) об арктическом походе ледокола «Красин», посланного для спасения итальянской полярной экспедиции генерала Нобиле, потерпевшей аварию на дирижабле «Италия». Затем были сняты короткометражный агитфильм о кролиководстве «Невероятно, но факт!» (1931), немые игровые фильмы «Спящая красавица» (1930), «Личное дело» (1932). Натурные съемки последней картины проходили в Вологде.

В 1934 г. на экраны вышел фильм «Чапаев», в котором братья Васильевы выступили авторами сценария и режиссерами-постановщиками, а Георгий Николаевич сыграл в фильме роль молодого белогвардейского поручика, возглавившего колонну каппелевцев во время «психической атаки». За фильм «Чапаев» Георгий Николаевич был награжден орденом Ленина (1935) и Сталинской премией первой степени (1941).

Военную тему режиссеры продолжили в фильмах «Волочаевские дни» (1937), «Оборона Царицына» (1942), «Фронт» (1943).

В 1940 г. Г.Н. Васильеву было присвоено звание «Заслуженный деятель искусств РСФСР».

Творческое содружество Васильевых прекратилось после безвременной кончины Г.Н. Васильева от туберкулеза.

В Вологде на доме № 2 на ул. Ленина (здание Администрации г. Вологды), где родился Г. Н. Васильев, 31 октября 1964 г. была открыта мемориальная доска.

В 1960-е гг. был создан художественно-документальный фильм «Братья Васильевы» режиссера Дарьи Васильевны Шпиркан, премьера которого состоялась в Вологде в начале декабря 1964 г.

28 декабря 1965 г. Правительством СССР было принято решение о присвоении Государственной премии РСФСР в области киноискусства имени братьев Васильевых.

См.: Авдюшкина, Н. Вологда кинематографическая / Н. Авдюшкина, С. Сергеева // Отечеству на пользу / [редакторы В.С. Лесков, В.В. Золотов] . – Москва, 2016. – № 4. – С. 90–113 ; Васильев Георгий Николаевич. – Текст : электронный // Вологодская областная универсальная научная библиотека: [сайт]. – URL: https://www.booksite.ru/cinema/5_14.html (дата обращения: 01.08.2023) * ; Патапенко, С.Н. Васильев Георгий Николаевич / С.Н. Патапенко // Вологодская энциклопедия / главный редактор Г.В. Судаков. – Вологда, 2006. – С. 88.

Источник: https://biojizn.ru/wp-content/uploads/2021/10/georgij-nikolaevich-vasilev-898aded.jpg

25 ноября – 95 лет со дня рождения Юрия Макаровича ЛЕДНЕВА (1929, д. Могилево Макарьевского района Костромской области – 27.04.2001, Вологда), поэта, прозаика, драматурга, журналиста. Подробнее

Родители – сельские учителя – заронили в душу будущего писателя любовь к книге, к знаниям. В пять лет он уже знал наизусть стихи А. Пушкина и других поэтов.

Первые стихи были написаны в пятнадцать лет, во время учебы в Макарьевском педучилище. 1944 г. был насыщен, по словам Юрия Макаровича, многими значительными для него событиями: работа в сельской избе-читальне, первые выступления в драмкружке, вступление в комсомол, гибель на фронте отца, учеба в педагогическом училище.

Многих людей, встретившихся позднее на его пути, поэт вспоминал с благодарностью. Это и преподаватель литературы педучилища Ф. Н. Жиленко, и ротный командир капитан Ковригин, и поэт А. Коваленков, рекомендовавший послать стихи в армейскую газету, и Сергей Городецкий, благословивший на первую книгу, и литературный критик В. В. Дементьев. Все они сыграли огромную роль в литературной судьбе Ю. М. Леднева.

После окончания в 1957 г. Литературного института имени М. Горького работал журналистом, в том числе восемь лет был собственным корреспондентом ТАСС по Вологодской области. С 1972 г. жил в Вологде. «Врос я корнями в здешнюю, северную почву и не пересадить меня отсюда никуда» – признавался поэт. Ю.М. Леднев известен не только как поэт и прозаик, но и как редактор литературного приложения к газете «Маяк» - «Вологжане улыбаются». В течение долгого времени Ю.М. Леднев руководил Вологодским отделением Российского детского фонда и почти два десятка лет возглавлял городское литературное объединение «Ступени».

В 1977 г. стал членом Союза писателей СССР.

С 1980 года – на творческой работе. Наследие Ю.М. Леднева – 15 поэтических сборников, 7 пьес, в том числе драмы в стихах «Мессия» (фрески из жизни Иисуса Христа), автобиографических книг «Отец» и «Макаркино детство».

См.: Армеева, В.И. Леднев Юрий Макарович (1929–2001) / В.И. Армеева, И.А. Армеева, Т.Н. Малышева // Писатели-вологжане : материалы о жизни и творчестве : методическое пособие / В.И. Армеева, И.А. Армеева, Т.Н. Малышева. – Вологда, 2011. – С. 31–32* ; Кудрявцев, В.В. «Живу в морозной ясной стороне...» : Юрий Леднев / В.В. Кудрявцев // Кладовые сердца : очерки о писателях-вологжанах / [составитель А.А. Цыганов]. – Вологда, 2011. – С. 128–136 ; Шеваров Дмитрий Геннадьевич. Теплый Леднев / Дмитрий Шеваров // Вологодская тетрадь / Дмитрий Шеваров. – Вологда, 2016. – C. 205-207.

Источник: https://cultinfo.ru/upload/iblock/f22/%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.jpg

26 ноября – 85 лет со дня рождения Мориса Шлемовича БОНФЕЛЬДА (1939, Кировоград, Украина – 9.12.2005, Вологда), музыкального критика, композитора, доктора искусствоведения, ученого-музыковеда. Подробнее

Окончил музыкальное училище при Ленинградской консерватории.

Трудовую деятельность начал в качестве школьного учителя пения. В 1958 году поступил на теоретико-композиторское отделение музыкального училища при Ленинградской консерватории. В 1968 году закончил теоретико-композиторский факультет ЛГК по специальности «музыковедение». Преподавал в Новгородском музыкальном училище. По окончании ЛГК переехал в Вологду, где начал работать в Вологодском музыкальном училище, сначала преподавателем, затем – заведующим теоретическим отделением. Вскоре становится преподавателем ВГПИ/ВГПУ (старший преподаватель, доцент, профессор). Работал в Вологодской филармонии: руководил камерно-инструментальным ансамблем, подготовил более 10 программ абонемента. Автор музыки к спектаклям, песен и хоровых композиций; руководитель Вологодской организации композиторов-любителей.

В 1979 году в Ленинградском Государственном Институте театра, музыки и кинематографии блестяще защитил кандидатскую диссертацию «Комическое в симфониях Гайдна». В 1993 году защитил докторскую диссертацию на тему «Музыка: Язык. Речь. Мышление (Опыт системного исследования музыкального искусства)» и тогда же организовал на музыкально-педагогическом факультете новую кафедру – истории и теории музыки и музыкальных инструментов.

В 1994 году Морису Бонфельду было присвоено ученое звание профессора. Помимо Вологодского педагогического университета, Морис Шлемович читал лекции в Петрозаводской консерватории, Владимирском педагогическом университете, Астраханской консерватории, Архангельском высшем педагогическом колледже, Нижегородской консерватории.

Морису Бонфельду принадлежит около 200 научных трудов, которые были опубликованы не только в России, но и за рубежом. Сфера его научных интересов была чрезвычайно широка: музыковедение, литературоведение, лингвистика, музыкальная эстетика, музыкальная психология. Особенное внимание он уделял системному исследованию музыкальной речи; теории анализа структур тональной музыки, музыкальной герменевтике.

Морис Бонфельд – член Союза композиторов России (с 1985 года). Среди его музыкальных сочинений – музыка к кукольным спектаклям, детская опера «Дикие лебеди», цикл песен на стихи Блока, фортепианная и виолончельная сонаты, сонаты для двух фортепиано, Реквием и др.

Морис Шлемович Бонфельд активно участвовал в культурной жизни Вологды, выступал с лекциями в филармонии и Вологодской областной библиотеке. Был членом и председателем жюри различных музыкальных конкурсов. В местной и центральной периодической печати опубликовано свыше 100 его статей, посвященных музыкальным и культурным событиям города. Им был издан сборник «Русские народные песни Вологодской области».

В 1990 году Морис Бонфельд был награжден знаком «Отличник народного просвещения РСФСР».

В 1997 году – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В 1998 году Международный биографический центр в Кембридже присвоил М.Ш. Бонфельду почетное звание «Человек года 1997/98» (по индексу цитирования научных работ).

См.: Блинова, С.В. Морис Шлемович Бонфельд (1939–2005): педагог, просветитель, композитор, ученый : монография / С.В. Блинова. – Вологда : ВоГУ, 2016. – 175 с. ; Бонфельд Морис Шлемович (1939-2005). – Текст : электронный // Вологодская областная универсальная научная библиотека: [сайт]. – URL: https://www.booksite.ru/people/Alfavitnyy_spisok/view/224 (дата обращения: 03.08.2023)* ; Бонфельд Морис Шлемович // Вологодская энциклопедия / главный редактор Г.В. Судаков. – Вологда, 2006. – С. 75 ; Морис Шлемович Бонфельд (1939–2005) : к 70-летию со дня рождения : избранные статьи и рецензии / ГОУ ВПО «Вологодский государственный педагогический университет». – Вологда : ВГПУ, 2009. – 323 с.

Источник: http://booksite/people/files/224/album/1677/1677.jpg